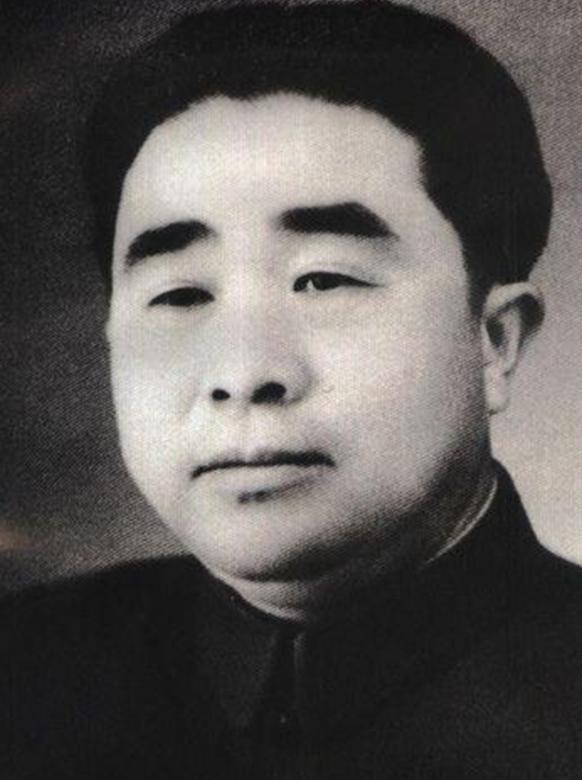

贫寒少年的革命征程

1914年,朱声达生于湖北省洪湖市的一个贫苦农家。那是一个动荡的年代,军阀混战,民不聊生。

年幼的朱声达每天天不亮就要起床放牛,牛背上的露水打湿他单薄的衣衫。农忙时节,他还要跟着大人们插秧、收割,小小年纪就已经能熟练使用各种农具。

家里甚至无力供他读书,但他经常偷偷躲在私塾后面,听先生讲课。这种求知欲在他后来的军旅生涯中发挥了重要作用。

1931年,洪湖地区的革命形势如火如荼,红军战士们英勇无畏的精神深深感染了他。一次偶然的机会,他为红军送情报,亲身感受到了革命队伍的纪律严明和对百姓的真诚关怀。

这次经历坚定了他参军的决心。在加入红军后,他如饥似渴地学习文化知识和军事技能,很快就在连队里脱颖而出。

战火中成长的指挥官

从警卫排战士到716团二营营长,朱声达的每一步晋升都来之不易。他善于在实战中总结经验,创新战术。

在北同蒲洛泥河火车站战役中,面对装备精良的日军,他采用了围点打援的战术。当敌军增援部队到达时,他指挥部队利用地形优势,设伏击点,一举歼灭敌军一个中队。

就在这次战斗中,一枚炮弹在他三米外爆炸,弹片击中了他的左臂。战地医生建议他后撤治疗,但他坚持用布条简单包扎后继续指挥战斗。

1939年齐会村战役更是他军事才能的集中展现。面对敌军优势兵力的围攻,他巧妙运用地形,把部队分散隐蔽在村庄周围的高粱地里,采取麻雀战术,让敌人疲于奔命。

三天三夜的战斗中,他率领不足三百人的部队,打退了敌军近两千人的进攻,缴获大量武器弹药,创造了以少胜多的战例,这场战斗也成为了军事院校的经典教材。

铁血柔情的军区司令

1958年担任宁夏军区司令员后,朱声达将自己多年的军事经验和管理智慧很好地运用到了部队建设中。

他创新性地提出"战备工作生活化,生活工作战备化"的理念,要求部队在日常训练中就要保持战时状态。

在他的带领下,宁夏军区率先在全军推行"一专多能"培训模式,培养出大批全能型军事人才。

三年困难时期,他带头改善伙食结构,开展农副业生产。军区自建了养殖场和蔬菜基地,不仅解决了官兵生活问题,盈余的农产品还支援了地方百姓。

他特别重视基层官兵的成长,经常深入连队察看训练情况,与士兵同吃同住。一次演习中,看到战士们在严寒中训练,他立即要求后勤部门改进防寒装备,并亲自监督装备改进过程。

那位为救落水儿童牺牲的战士叫李志刚,朱声达得知消息后,立即派人慰问家属,并多方协调,确保烈士家属得到妥善安置,个人事迹被载入军区史册。

朱声达的命运转折

1967年的政治风暴来势汹汹,多年的战功与贡献在这场运动中失去了重量。朱声达被调离军区司令员职务,降职到基层工作。

当时有人劝他公开表态,但他选择了沉默。这位在枪林弹雨中出生入死的将军,面对政治风波表现出了超乎寻常的冷静与克制。

他每天仍保持着军人的作息,按时晨跑,研读军事著作。在那段艰难时期,他把更多的时间用在了整理战史资料上,为后人留下了宝贵的军事经验总结。

特别值得一提的是,即便在最困难的时候,他依然保持着对党和军队的赤诚之心,从不抱怨。

当有人私下询问他的想法时,他总是说:"一个军人,要在顺境中保持清醒,在逆境中保持坚定。"这种大无畏的精神影响了他身边的每一个人。

多年后,一些曾经的战友回忆起这段历史,无不为他的胸襟和气度所感动。

寄养童年到戎马少年

朱曙光的童年是在军队大院和农家之间辗转度过的。战争年代的颠沛流离,让他从小就体会到了生活的艰辛。

寄养在农家的岁月里,他和普通农家子弟一样,干农活、放牛、割草。养父母待他如亲生,却也从不特殊照顾。

这段经历培养了他吃苦耐劳的品格。到了十六岁,瘦弱的身板却蕴含着不屈的意志。1961年,初中毕业的朱曙光毅然选择参军。

在报名时,他特意隐瞒了父亲的身份,只在表格上写下"父亲是军人"。进入部队后,他被分配到最苦最累的战斗班。

水田训练时,他总是第一个跳进及腰的泥水中;野营拉练中,他主动承担起了为全班背重装备的任务。

有一次夜间行军,他的脚被石头划伤,但他咬牙坚持完成了全程,直到结束才默默去处理伤口。这种不屈不挠的精神,让战友们都对这个看似瘦弱的年轻人肃然起敬。

朱曙光的中将之路

从一名普通战士到武警部队的中将,朱曙光的成长之路印证了什么是真正的实力。在基层连队时,他带领的班组多次被评为尖子班。

他创新性地提出了"全天候、全地形"的训练理念,要求战士们在极端环境下也能保持战斗力。

1990年获得少将军衔时,他已经在多个岗位历练过,积累了丰富的实战经验。1996年担任武警部队副司令员后,他大力推动部队现代化建设,建立了一套科学的特警训练体系。

第二年晋升为武警中将,这个职务不仅是军衔的提升,更是责任的加重。在处理突发事件时,他展现出过人的指挥才能,多次成功处置重大安保任务。

特别值得一提的是,他始终保持着父亲教导的"不论职务高低,永远要以一个战士的标准要求自己"的信条。

即便身居高位,他依然保持着深入基层、体察民情的习惯,经常与基层官兵促膝长谈,了解他们的工作和生活状况。