"我见过太多聪明人终其一生困在财务泥潭里,"巴菲特在给股东的信中写道,"不是因为他们不够努力,而是努力的方向完全错了。"

在这个消费主义泛滥的时代,或许我们最需要的不是更拼命地工作,而是清醒地审视:自己是否正在重复那三个让99%的人与财富绝缘的错误行为?

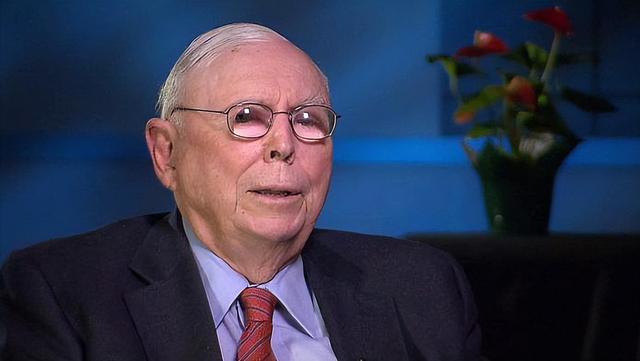

具体是哪三件事呢?开始之前先介绍一下巴菲特!

开始说之前,我先给大家介绍一下巴菲特,他长期雄踞福布斯富豪榜,且在未及 50 年之期内将 100 美元增值至 720 亿美元。

步步高之老板段永平耗费 62 万美元与巴菲特共赴午餐,财富呈爆发式增长,黄峥亦同往,而后创立某多多,身价以亿计量。

接下来一起学学巴菲特的财富经,富人不做的 3 件事,穷人沉迷其中,看看你做了吗?

不做 “情绪的奴隶”:富人用理性驾驭决策,穷人让情绪主导人生

不做 “情绪的奴隶”:富人用理性驾驭决策,穷人让情绪主导人生普通人常认为 “激情是成功的燃料”,喜欢用 “感觉”“直觉” 做决定。

但巴菲特却指出:情绪是财富的天敌,尤其是在关键决策时,感性的冲动往往让人付出惨痛代价。

他在《致股东的信》中写道:“在别人恐惧时贪婪,在别人贪婪时恐惧 —— 这句话的核心,是用理性碾压情绪。”

神经科学研究表明,当人处于愤怒、焦虑等情绪中时,大脑的前额叶皮层(负责理性决策)会被边缘系统(情绪中枢)抑制,导致判断力下降。

行为经济学家理查德・塞勒提出的 “损失厌恶” 理论也指出,人们面对损失时的痛苦感,是面对同等收益时快感的 2.5 倍,这种情绪偏差会让人做出非理性决策,比如 “为了挽回亏损而追加投资,最终越陷越深”。

巴菲特的投资生涯中,“反情绪操作” 的案例比比皆是。

1987 年米股崩盘,道琼斯指数单日暴跌 22.6%,无数投资者恐慌抛售,巴菲特却异常冷静,他在办公室照常阅读年报,不为市场情绪所动,最终等到了可口可乐等优质企业的低价买入机会。

2008 年的危机,他逆势投资高盛、通用电气等企业,用理性战胜了市场的恐惧情绪,这些投资后来都获得了数倍回报。他曾幽默地说:“我从不看股价走势,因为那会让我想跟着跳舞。”

生活中,情绪决策的代价随处可见:

有人因和同事赌气辞职,事后发现新工作远不如原单位;

有人因夫妻争吵赌气消费,刷爆信用卡买了无用的奢侈品。这些 “情绪买单” 的行为,本质上是在用 “短期情绪” 透支 “长期财富”。

我们怎样才能把控好自己的情绪呢?

1、建立 “情绪暂停键”:决策前强制自己离开现场 10 分钟,例如去阳台散步、用冷水洗手,等心跳恢复正常后再行动。

2、制作 “情绪 - 成本对照表”:记录每次情绪失控的场景及后果(如 “因愤怒拒绝合作,损失 5 万元订单”),贴在书桌前警示自己。

不做 “消费的傀儡”:富人让金钱流向资产,穷人让金钱流向欲望

不做 “消费的傀儡”:富人让金钱流向资产,穷人让金钱流向欲望“买豪车的人在为面子买单,买书籍的人在为大脑投资。真正的富有,是你花钱时的优先级排序。”

传统观念常将 “消费” 与 “身份” 挂钩,认为 “花钱越多越有面子”。但巴菲特却揭示了一个残酷真相:穷人用消费证明存在感,富人用消费创造生产力。

他在纪录片《成为沃伦・巴菲特》中说:“我的财富不在于我有多少套西装,而在于我每天读多少页书。”

《邻家的百万富翁》作者托马斯・斯坦利通过研究发现,真正的富人中,80% 开普通品牌汽车,穿非定制服装,他们的消费集中在 “能产生复利的资产”(如房产、股票、教育)。

而伪富人(高收入低收入者)则将 60% 以上的收入用于 “非生产性消费”,最终陷入 “赚得多花得更多” 的陷阱。

巴菲特的生活堪称 “反消费主义” 的典范。

他至今住在 1958 年花 3.15 万美元购买的老房子里,开着一辆普通的凯迪拉克轿车,早餐常吃麦当劳的汉堡和可乐。

但在投资上,他却毫不吝啬:2016 年斥资 320 亿美元收购精密铸件公司,2020 年增持苹果股票至 1200 亿美元。

他的消费逻辑是:在无关紧要的事情上极简,在能产生价值的领域重拳出击。他曾说:“如果一件事不能让我的财富产生复利,我连 1 美元都不会浪费。”

观察身边的 “月光族” 和 “负债族”,会发现他们的消费清单里充斥着 “伪需求”:

为了 “社交面子” 频繁出入高档餐厅,实则工资刚够付账单;

追逐新款手机、球鞋,用分期付款满足即时快感;

报名昂贵的 “成功学课程”,却从不实践学到的知识。

这些消费如同黑洞,吞噬着本可以用于投资的资金。正如《钱:7 步创造终身收入》作者托尼・罗宾斯所说:“富人买能生钱的东西,穷人买会贬值的东西。”

怎么改变呢?

1、建立 “消费延迟机制”:

想买非必需品时,先放入 “愿望清单”,7 天后再决定是否购买,避免冲动消费。

2、问自己 “三个问题”:

这件东西能为我创造价值,还是只会消耗金钱?

一年后,我还会需要它吗?

有没有更具性价比的替代方案?

不做 “细节的囚徒”:富人在战略上重仓,穷人在琐事上纠缠

不做 “细节的囚徒”:富人在战略上重仓,穷人在琐事上纠缠“当你为了省 10 元打车费而花 1 小时等公交时,你已经输掉了人生。真正的财富高手,用小时计算价值,而非分币。”

普通人常以 “节俭” 为荣,沉迷于 “斤斤计较”(如为砍价半小时、为排队省 5 元优惠券)。但巴菲特却指出:过度关注细节是财富的慢性毒药,因为时间才是最稀缺的资源。

他在与大学生对话时说:“我每天只做 3 件事 —— 阅读、思考、做重大决策。其他事情,都可以交给别人。”

心理学中的 “注意力稀缺理论” 指出,人的精力是有限的,过度消耗在细节上,会导致 “决策疲劳”,影响对重要事项的判断。

巴菲特的 “战略思维” 本质是:聚焦高价值事务,用 “大格局” 碾压 “小精明”。

巴菲特的工作节奏完美诠释了 “战略优先” 原则。

他每天用 5-6 小时阅读(财报、报纸、行业报告),用 2 小时思考(企业估值、经济趋势),剩下的时间用于会见关键人物(如 CEO、合作伙伴)。

他从不参加无意义的会议,拒绝处理日常管理细节,甚至连办公室都没有电脑。

他说:“我的工作是决定‘做什么’和‘不做什么’,而不是‘怎么做’。”

这种 “抓大放小” 的策略,让他在 60 年里实现了年均 20% 的投资回报。

现实中,很多人陷入 “细节陷阱” 而不自知:

职场中,花 3 小时排版 PPT,却只用 1 小时思考内容逻辑;

创业时,纠结于办公室装修风格,却忽视市场调研和商业模式;

这些行为看似 “认真负责”,实则是用 “战术上的勤奋” 掩盖 “战略上的懒惰”。

正如作家阿尔伯特・哈伯德所说:“每个人都有两个账户,一个装钱,一个装时间。富人懂得用时间换钱,穷人却在用钱换时间。”

怎么改变呢?

1、每天列出 “3 件要事”:清晨用 5 分钟写下 “今日必须完成的 3 件高价值事项”(如 “制定季度投资策略”“约谈重要客户”),优先完成。

2、实施 “琐事外包法”:将低价值事务(如买菜、清洁、数据录入)交给家人、钟点工或外包平台,用节省的时间聚焦核心目标。

3、计算 “时间单价”:按年收入算出每小时的价值(如年薪 20 万 ÷2000 小时 = 100 元 / 小时),当处理琐事的时间成本超过 “时间单价” 时,果断花钱解决(如打车代替公交)。

我是阿胖,靠读书、写作爆发式成长,一年多的时间从月薪3千到月入3万,分享我的成长思考,助你打破人生迷茫,少走10年弯路