3亿美元贷款敲门砖

1950年2月14日,新中国刚成立不到半年,日子过得紧巴巴,国内经济一片凋敝,工业基础薄弱得几乎没法看,外汇储备更是接近于零。这时候,中华人民共和国中央人民政府和苏联政府正式签了一份重量级的协定,里面写着苏联愿意以年利仅1%的超低利率,贷款3亿美元给中国。

3亿美元放到新中国刚起步的背景下,简直就是一笔救命钱。苏联开出的条件优惠得让人有点不敢信,毕竟国际贷款一般利率都高得吓人,而这1%的年利,几乎跟白送差不多。这笔钱用途也定得清楚,主要拿来从苏联买机器设备和各种器材,目的就是要帮中国把经济从战后的废墟里拉起来,慢慢发展壮大。

这笔钱刚到位,中苏双方就没闲着,紧接着又签了好几份协议,把合作范围扩大到了一个更宏大的计划——苏联援建中国的156个重点工业项目。这些项目可不是随便攒出来的清单,而是经过双方反复商量的结果,涉及的领域从钢铁冶炼到有色金属加工,再到煤炭开采、化工生产、机械制造、电力供应、航空工业和兵器制造,几乎把现代工业的门类全都囊括了。

项目选址也很有讲究,分布在全国各地,但东北地区无疑是重中之重。原因不难找,东北在日本侵略时期被开发成了工业基地,留下不少工厂和设备。1945年苏联红军打进来,把日本势力赶走后,又把这些地盘和设施移交给了中国。有了这个基础,东北自然成了接收苏联援助的“大户”。

热火朝天的建设:技术和人力的双重投入

这156个项目从1950年开始陆续动工,一直干到1960年左右才算告一段落。整个建设过程可不简单,靠双方密切配合,才能把这些庞然大物建起来。苏联那边派出了成百上千的技术专家,带着成箱的图纸和设计方案来到中国。他们不光负责指导,还得手把手教中国工人怎么操作那些复杂的机器。

在鞍钢,苏联专家带着成套的炼钢设备过来,从安装高炉到调试生产线,每一步都盯着,确保不出岔子。中国这边也没闲着,中央一声令下,全国各地调来了无数工人和技术人员,从勘察地形到设计厂房,再到挖地基、砌墙、装设备,全都得靠人力一点点堆出来。

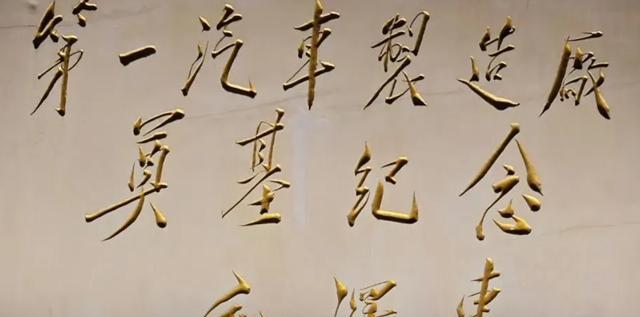

当时条件艰苦,机械化水平低,很多活儿只能靠人扛肩挑,比如长春第一汽车制造厂,光是搬运设备就得几百人一起上阵。到了试生产阶段,苏联专家和中国工程师又得并肩作战,反复测试生产线,确保每台机器都能转起来。中国工人学得快,没多久就上手了,到1953年,鞍钢的第一炉钢水就流了出来。

长春一汽的故事也差不多,苏联送来了卡车生产线的全套设备,从车身冲压到发动机组装,每道工序都有专家指导。中国工人一边干一边学,1956年,第一批“解放”牌卡车下线,成了中国汽车工业的起点。除了这些大项目,小点的工程也没落下,比如山西的煤矿设备更新、吉林的化工厂建设,都是一步步推进的。

整个过程就像一场接力赛,苏联把技术装备递过来,中国接住后拼命往前跑。建设高峰期,光是参与这156个项目的人数就高达几十万,遍布全国的工地上,机器轰鸣、铁锤叮当,从早到晚没停过。到1950年代末,这些项目的成果开始显现,钢产量翻了好几倍,电力供应也从城市扩展到了农村,工业化的轮子算是彻底转起来了。

中苏关系的小插曲:分歧下的调整

到了1950年代末,两国关系开始出现裂痕,事情变得有些复杂起来。这时候,政治理念和国家利益上的分歧逐渐浮出水面,苏联和中国在一些大问题上谈不拢,比如国际共产主义运动的方向,还有各自的外交政策。

1959年,中苏关系明显降温,苏联领导人赫鲁晓夫访问中国时,双方虽然表面上还维持着友好,但实际上已经埋下了不少隐患。结果,这直接影响到了156个项目的进展。苏联那边开始收紧援助力度,有些原定的大型工程,比如部分航空和兵器项目,突然就没了下文,技术支持和设备供应被中断。

还有一些项目不得不调整计划,比如把几个小项目合并成一个,或者干脆推迟开工时间。像西北地区某个化工项目,原先敲定了苏联提供全套设备,但因为关系恶化,设备没到位,中国只能靠自己临时凑材料、改方案,硬着头皮干下去。

到了1960年,苏联突然宣布撤回全部专家,连图纸和说明书都没留全套。面对这种情况,中国只能组织自己的技术队伍,一边研究手头仅剩的资料,一边摸索着把项目往前推。比如,某个电力项目本来靠苏联的发电机组,结果货没到,工人们就从其他地方拆来旧设备修修补补,先凑合着用。

类似的事情在不少工地上都发生过,虽然进度慢了,但硬是没让项目全停下来。到1960年左右,156个项目大部分还是坚持建成了,虽然有些没达到最初的设计规模,或者功能打了折扣,但总体成果依然亮眼。据统计,这些项目的总产值加起来,比旧中国过去100年的工业积累还要多得多。

工业体系的雏形:陈云眼中的“情谊”

这156个项目到底有多重要,中央财委主任陈云在回忆第一个五年计划时,曾经提到过这么一句:“那一百五十六项,那确实是援助,表现了苏联工人阶级和苏联人民对我们的情谊。”

到了八九十年代,中国的工业已经不是当年那个刚起步的小弟弟了,而是真真正正站稳了脚跟,底气越来越足。拿鞍钢来说,1988年,鞍钢的粗钢产量达到1100万吨,正式跻身世界级钢企的行列,不光满足国内需求,还开始往外出口钢材,把“中国制造”的名号打得更响。

一汽那边也没闲着,长春第一汽车制造厂的“解放”卡车从1956年第一批下线后,技术一直在更新换代。到了1980年代,他们推出了J5系列卡车,载重量更大,跑得更稳,全国的货运司机都抢着用,后来还搞出了J6系列,车型越来越多,从运输煤炭到拉建筑材料,几乎哪儿都能见到“解放”的影子。到1990年代,一汽的年产量已经能轻松突破10万辆,成了中国运输行业的主力军。

往前推到1970年代,中国的工业基础已经靠着那156个项目攒下了不少家底,这时候开始往更高的地方爬。1970年4月24日,第一颗人造卫星“东方红一号”发射成功,用的是长征一号运载火箭。这背后靠的是156个项目里打下的机械制造和兵器工业基础,比如尔滨的航空设备厂和西北的火箭零部件厂,早就开始生产相关部件。

同样的底子还支撑起了核工业,1964年第一颗原子弹试爆成功,1967年氢弹也跟上了,这些都离不开当年苏联援助留下的重工业技术和设备。到1970年代末,中国已经能自己生产核电站用的关键部件,比如秦山核电站的压力容器,就是国产化的成果。

到了1990年代,中国的工业发展像是按下了加速键,尤其是沿海地区,工业园区一个接一个冒出来。广东深圳从一个小渔村变成了工厂遍地的制造业重镇,1992年邓小平南巡后,这里的电子厂、服装厂、玩具厂如雨后春笋般开起来,生产的收音机、电视机、牛仔裤开始卖到全世界。

上海浦东新区也搭上了快车,1990年宣布开发开放后,吸引了一堆外资,建起了汽车配件厂和化工厂,工业产值从1990年的几百亿人民币,十年内翻了好几番,2000年就突破了5000亿。江苏浙江那边也不甘示弱,纺织、机械、化工企业扎堆发展,出口加工成了经济大头,1998年中国出口总额达到1830亿美元,比十年前涨了十倍。这时候的工业产值年年往上窜,全国的工厂从沿海往内地扩散,连内陆的河南、湖北都建起了钢厂和机床厂,工业化的网越织越大。

进入21世纪,中国的工业彻底开了挂,技术进步和产量增长都快得让人瞠目结舌。高铁这块儿最典型,2004年中国开始引进国外技术,2008年8月1日,第一条高铁京津城际开通,全程120公里,跑下来只要半小时。到2010年,京沪高铁开建,1318公里的线路全靠自己设计制造,2011年通车后,时速达到350公里。

后来高铁越建越多,到2023年,全国高铁里程已经超过4.5万公里,占了全球高铁总里程的七成以上。航空航天也一点不逊色,2020年12月17日,嫦娥五号带着月壤样本回到地球,这是中国第一次从月球取回东西,探测器和返回舱的制造,全程国产。

2021年4月29日,天和核心舱发射成功,中国空间站正式开工建设,到2022年,空间站三舱组装完毕,成了太空里的“中国之家”。如今中国的工业有多牛?2022年钢产量10.13亿吨,占全球一半还多,汽车产量2700万辆,连续十几年稳坐世界第一。