中国54式12.7毫米高射机枪,作为一款既能打击空中目标又能攻击地面目标的多功能武器,已经服役了40年。这款机枪凭借其强大的火力和灵活的使用方式,在战场上展现了卓越的性能。它不仅能够有效应对低空飞行的敌机,还能对地面目标进行火力压制,成为战场上不可或缺的重要装备。经过多年的实战检验,54式高射机枪以其可靠性和适应性,赢得了广泛认可,成为对空对地作战中的“双重杀手”。

这款12.7毫米口径的高射机枪,在解放军部队中持续服役了四十年,参与了新中国成立后的多次军事冲突。有趣的是,这款机枪的用途不仅限于防空,它还具备强大的地面射击能力。由于这种多功能的特性,它意外地成为了步兵部队中最具压制力的机枪之一。接下来,让我们听听萨沙的详细介绍。

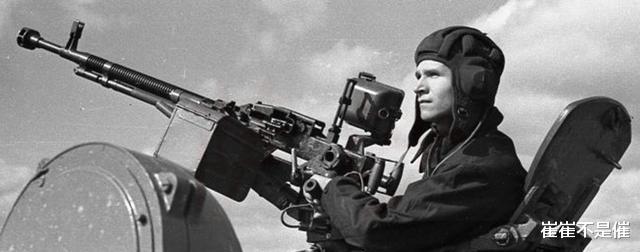

54式高射机枪是解放军列装的首款防空武器,其设计源自苏联著名的1938式DShK高射机枪。这款苏联机枪在国际上享有盛誉,54式正是以其为蓝本研发而成。作为解放军防空武器体系的开山之作,54式的列装标志着中国在防空武器领域迈出了重要一步。

第一次世界大战期间,各国纷纷组建空军,同时防空部队也应运而生。那时的防空装备非常简陋,基本上就是高射机枪。这些机枪大多是在普通重机枪上加装高射瞄准器和专用枪架,有的甚至只是把重机枪架高,让它能朝天上开火。苏联的做法和其他国家没什么两样,用的也是这些简单的防空武器。

苏联军方迅速意识到,现有重机枪在防空作战中存在严重缺陷,主要体现在火力输出不够强劲。这种火力不足的问题直接影响了防空作战的效果,促使苏联开始寻求改进方案。

苏联的M1910型7.62毫米重机枪采用水冷设计,其水平射击的有效范围可达800米,但在对空射击时,有效高度仅为600米上下。

在第二次世界大战前夕,全球各国的航空技术取得了显著进展,战斗机的速度已突破每小时400公里。

7.62毫米口径的机枪子弹杀伤力不足,即使成功命中敌方飞机,往往也难以使其坠毁。这种子弹的破坏效果对航空器而言相对较弱,单次命中通常无法造成致命伤害。

在第一次世界大战期间,著名的“红男爵”曼弗雷德·冯·里希特霍芬最终命丧于7.62毫米口径的高射机枪之下。不过,这次致命一击更多是出于偶然,而非精准瞄准的结果。他的陨落,可以说是一次不幸的巧合,而非预谋中的猎杀。

在激烈的空战中,红公爵将飞行高度降低至100米,直冲敌军步兵师的核心阵地。地面敌军密集的机枪火力朝空中扫射,其中一发子弹从飞机后方穿透,直接击中了红公爵的头部。

这种情况纯属巧合,难以重现。即便让红公爵按照同样的航线再飞上一百次,也不一定能被击落。

使用这种机枪进行防空作战显然不切实际。

基于这一战略思路,苏联军方着手研发大口径防空机枪系统。

1933年,苏联著名武器设计师捷格加廖夫开发了一种大口径机枪,其枪管直径为12.7毫米。

1935年,苏联军队少量配发了这款枪支,但它的表现并不理想,遭到了不少负面评价。

苏军指出,机枪的射击速度不足,难以有效命中空中目标。同时,使用30发弹鼓限制了持续火力,无法实现密集的弹幕压制。

1935年起,捷格加廖夫联手斯帕金这位顶尖设计师,对机枪进行了全面升级。

1939年,这款武器通过了一系列严苛的评估后正式投入批量生产,被命名为捷格加廖夫-斯帕金12.7毫米大口径机枪1938年型,简称为DShK机枪。

这款武器在中国被称为德什卡防空机枪。

DShK最初是苏联军队为步兵单位设计的防空装备,专门用于对抗空中威胁,属于重型防空武器。

DShK机枪的重量相当惊人,整个枪械加上支架达到了157公斤,仅枪体部分就有34公斤,而枪管单独就重达12.5公斤。

这种机枪的重量之所以这么大,主要是由其设计特点决定的。它使用12.7毫米口径的弹药,最大有效射程可达2000米,对空射击的有效高度也能达到1600米,这些性能指标都远超使用7.62毫米弹药的同类武器。

经过改进后,DShK机枪的防空能力得到了显著提升。这种增强主要归功于技术上的优化和操作性能的改善,使得其在拦截空中目标时更加有效。通过调整射击精度和射速,DShK现在能更快速地应对飞行器威胁,提高了整体防空效能。此外,改进后的设计也使得机枪在恶劣环境下的稳定性增强,确保了在各种作战条件下的可靠性。总的来说,这些改进措施大大提升了DShK在防空任务中的表现,使其成为更为有效的防御武器。

在使用机枪进行防空射击时,射手能够持续开火4到5秒。考虑到DShK机枪的实战射速为每分钟80发,射手可以进行多轮5到10发的短点射。面对速度较慢的飞机时,则可以进行11到20发的长点射,这样能显著提升命中目标的概率。

12.7毫米口径的弹药具备极强的杀伤力,尤其在使用穿甲燃烧弹时,通常仅需一两发就能成功击毁敌方飞机。

日本战机的防护能力相当有限,往往只需一发子弹就能直接穿透机身。这种脆弱性使得它们在战斗中极易受到攻击,缺乏有效的装甲保护。

这款武器配备了一条50发的弹药链,其枪管设计得相当粗壮,能够支持长时间的对空射击而不中断,展现了极强的火力输出能力。

DShK重机枪凭借其稳固的枪架设计,在射击时表现出极佳的稳定性,命中精度也相当出色。这款武器在问世时就被视为一款性能卓越的高射机枪,其设计特点使其在同类武器中脱颖而出。

苏军士兵们把这种高射机枪当成了一种没啥大用的轻型火炮。

这款机枪的重量超过100斤,战场上的移动变得相当困难。通常,它得靠卡车或马匹来运输,主要被安排在苏军的二线和三线阵地上使用。

每个苏联步兵团的编制中包含一个专门负责防空任务的机枪连,这个连队配备了3挺DShK型号的高射机枪,除此之外没有其他重型防空武器。

苏军在防御前线每公里仅配置不到两挺DShK机枪,专门执行战术防空任务。

战术防空的核心任务就是应对那些在低空进行扫射和投弹的敌方飞机,将其驱离战场区域。

苏联士兵对这种重型防空机枪非常不满。在他们看来,这种武器既缺乏小型高射炮的火力,又不如普通机枪便于携带,在实战中几乎毫无价值,反而会增加运输的困难。

1941年苏德战争打响后,DShK迅速成为了战场上的焦点装备。

战争爆发首日,德国空军就成功摧毁了1811架苏联飞机,在短短20天内,这一数字飙升至6200架以上。凭借这一压倒性优势,德军迅速夺取了空中主导权。

德军空军对苏联军队展开了猛烈的空袭,攻势极为凶狠。苏联部队不仅承受了巨大的损失,其行动也受到德军飞机的严重阻碍,甚至连基本的行军都变得异常艰难。

苏军步兵团主要依靠高射机枪来执行防空任务。

与M1910/30型7.62毫米高射机枪相比,DShK的表现明显更为出色。苏军的7.62毫米机枪在对阵德军轰炸机时,只能起到一定的威慑作用,迫使敌机保持较高飞行高度,实际击落的可能性极低。以德军著名的斯图卡俯冲轰炸机为例,其最低俯冲高度必须保持在800米以上,这已经超出了7.62毫米机枪600米的有效射程范围。

DShK机枪在防空方面表现出色,其最大射程达到1600米,这一高度足以对德国空军构成实质性威胁。相较于其他武器,DShK在防空作战中具有明显优势,能够有效拦截敌方战机,为地面部队提供可靠的空中掩护。

在战场上,DShK重机枪展现出了强大的火力,成功击落了多架德军飞机。这种武器凭借其高射速和精准度,成为了对抗敌方空中力量的有效手段。许多德国飞行员在面对DShK时都遭遇了惨重损失,充分证明了这种武器的实战价值。

二战期间,德军王牌飞行员鲁德尔以其卓越的战绩闻名,他成功摧毁了519辆坦克和1000多辆其他军用车辆。然而,在一次战斗中,他的飞机被一挺DShK高射机枪击中,12.7毫米子弹不仅重创了他的座机,还打中了他的右腿。由于伤势严重,医生不得不为他进行截肢手术。此后,鲁德尔只能依靠假肢继续参与战斗。

从重量角度来看,DShK作为一挺机枪确实偏重,但若将其与火炮相比,则显得轻便许多。这种武器在重型机枪和轻型火炮之间找到了一个独特的平衡点,使其在战场上的定位更加灵活。

苏军的37毫米高射炮重量超过一吨,移动起来非常困难。相比之下,DShK机枪仅重100多公斤,骡马就能轻松驮运。这种轻便的设计让它能快速布置在阵地的任何位置,也能根据需要迅速转移。

DShK机枪在战场上发挥了重要作用。截至1944年1月,苏联红军配备的DShK数量已突破8000挺,相比战争初期增加了四倍有余。在防御部署中,这种机枪的密度显著提升,平均每公里防线配备了5挺DShK。

苏联军队在坦克和轻型舰艇上广泛部署了DShK高射机枪。这种重型武器成为了苏联装甲部队和海军小型船只的标准配置,用于提供有效的防空火力。DShK高射机枪的性能可靠,射程远,能够对低空飞行的敌机构成严重威胁。苏联军方认为,这种武器系统在对抗敌方空中力量时具有显著优势,因此决定大规模采用。在实战中,DShK高射机枪不仅用于防空,还被用来打击地面目标,展现了其多功能性。这种武器的广泛使用,反映了苏联在二战期间对火力支援的重视程度。

有趣的是,苏联坦克手发现DShK机枪在平射时表现同样出色。面对敌方7.62毫米口径的机枪,DShK凭借其更远的射程,能够更有效地压制对方火力。

目前,DShK机枪仍在全球多个国家的军队中服役,主要作为直射火力装备使用。这种老式重机枪凭借其可靠的性能和强大的火力,在现代战场上依然发挥着重要作用。尽管已经服役多年,但DShK机枪在压制敌方火力和提供火力支援方面,仍然是许多国家武装力量的重要选择。其简单的结构和较低的维护成本,使得这种武器在资源有限的国家中备受青睐。在世界各地的冲突中,我们依然能看到DShK机枪活跃在前线,为步兵提供有效的火力支援。

在影片《黑鹰坠落》中,索马里反政府武装将DShK重机枪安装在轻型卡车上,将其改装为机动火力平台。这种简易战术有效地对美军特种部队实施了远程压制,使训练有素的精英部队在交战中陷入被动。影片生动展现了这种改装武器系统在实战中的威胁性,凸显了非正规武装力量运用简易装备对抗现代化军队的战术价值。

在非洲地区,这种配置相当普遍,中东的不少国家也广泛采用类似的搭配,即皮卡、吉普车与DShK机枪的组合。

这款机枪的射击威力极大,尤其在进行水平射击时表现出色。

当发射穿甲燃烧弹时,机枪在百米范围内能轻松击穿20毫米厚的钢板,杀伤力十分强悍。即使将距离拉长到500米,它依然能够穿透约10毫米厚的装甲板。

苏军BMP-1步兵战车的炮塔正面装甲厚度为23毫米,而车体装甲仅为10毫米左右。这种防护水平在100米距离内无法抵御DShK重机枪的射击。

即使是步兵战车在DShK面前都显得力不从心,更别提装甲运兵车、装甲汽车和军用卡车了。这些车辆在面对DShK时,几乎没有任何优势可言。装甲运兵车虽然有一定的防护能力,但在DShK的强大火力下,依然难以抵挡。装甲汽车和军用卡车更是如此,它们的装甲防护相对薄弱,一旦遭遇DShK的攻击,几乎无法幸免。可以说,DShK在这些车辆面前,几乎是无敌的存在。

DShK机枪由于重量过大,普通步兵难以在快速移动中携带,因此主要部署在防御阵地或作为进攻部队后方的防空火力支援。这种武器更适合安装在坦克上使用,而非步兵随身携带。

朝鲜战争打响后,我军在前三次战役中取得了连胜,但美军空袭给我们造成了重大损失。

志愿军的运输车队寸步难行,美军飞机日夜不停地在公路上搜寻目标,就连畜力车和牲口也难逃空袭。

前线的士兵们不仅面临物资运输线路被切断的困境,同时在敌方空袭中也遭受了严重的人员损失。

1950年11月5日凌晨,38军112师的指挥所突然遭到敌机轰炸,造成了巨大的人员和物资损失。这场空袭中,部队损失了多名重要指挥员,包括4名团级、10名营级、18名连级和36名排级干部,还有129名普通战士不幸牺牲,另有75人受伤,总计伤亡人数达到272人。此外,还有4辆汽车、1部电台和1部总机被炸毁。这次事件对112师的指挥和通信能力造成了严重打击。

面对美国空军在战场上的压倒性制空权,中国志愿军部队在执行作战任务时面临着极为严峻的挑战。敌军掌握着空中优势,使得我方地面部队的机动、补给和战术部署都受到极大限制。这种不对称的战场态势,给志愿军的作战行动带来了巨大的困难和压力。

志愿军刚入朝时,防空装备严重短缺。首批进入朝鲜的20多万部队中,仅有一支高炮团负责防空任务。这支高炮团装备了36门老旧日式75毫米高炮,其中12门被留下来保护鸭绿江渡口,真正随军行动的只有24门。

美军飞行员在低空飞行时表现得极为大胆,有时甚至接近地面电线杆的高度。据志愿军老兵回忆,他们甚至能清晰地看到飞行员脸上的胡须。这种近距离的接触,显示了美军飞行员在低空飞行时的自信和冒险精神。

志愿军地面部队只能依靠班排级别的7.62毫米轻重机枪进行防空作战,这种火力配置在应对空中威胁时显得力不从心。由于机枪射程有限,弹道性能不足,对敌机的打击效果微乎其微。这种简陋的防空手段,在面对现代化空中力量时几乎起不到任何实质性的防御作用。志愿军步兵缺乏有效的防空武器,只能凭借这种原始的方式与空中目标周旋,这直接导致了他们在战场上处于极为不利的态势。

松骨峰战斗的亲历者李玉安回忆说,当时用机枪对付敌机效果很差,反而容易招来敌方的大规模空袭。因此,指挥官严禁士兵随意用机枪攻击空中目标。

那年他才26岁,正值血气方刚的年纪。目睹敌机不停在空中盘旋并疯狂扫射,他忍无可忍,抄起轻机枪就朝天空开火反击。

敌人飞机迅速锁定李玉安,连续对他进行猛烈射击。

在7.62毫米机枪与敌机大口径机枪的交火中,李玉安明显处于劣势。双方火力猛烈对抗时,他突然觉得头顶一凉,手一摸,发现帽子已被子弹击飞,头皮也被擦伤。如果再往下两三厘米,子弹就可能夺走他的性命。

这些血淋淋的经历让志愿军深刻意识到,他们急需装备大口径高射机枪。

苏联最初向中国交付了36个师的全套苏式武器系统,重点配备了防空装备。这些装备中,37毫米和85毫米高射炮构成了野战防空的核心力量,而DShK重机枪则用于填补超低空防御的火力空缺。

在第五次战役期间,志愿军的防空火力显著增强,拥有2110挺高射机枪,其中DShK型号占据主导地位。

1953年,我国开始仿制DShK这款性能出色的高射机枪。

苏联派遣了专业团队,包括专家和技术工人,携带完整的设备和技术文件来华协助。在1954年年底,中国成功仿制出这款武器,并将其命名为54式12.7毫米高射机枪。

54式与DShK在设计上大体相同,最大的改进在于其采用了70发弹链供弹系统,这种弹链通常存放在专用的弹链箱中以便携带和使用。

朝鲜战争停战已过去一年,54式高射机枪在这场战争中并未派上用场。

54式高射机枪很快被我军列为标准装备,从投入使用到最终淘汰,跨越了超过30个年头,直到90年代才完全退出历史舞台。

54式高射机枪在中印边境冲突、中苏边界争端以及对越自卫反击战等多场战役中均有出色表现,立下了赫赫战功。这款武器在这些重要军事行动中发挥了关键作用,充分展现了其卓越的作战性能。

54式高射机枪不仅在国内使用,还大量出口和援助给了多个发展中国家,参与了不少实战。在这些国家中,越南是使用最频繁的。

起初,北越部队对54式高射机枪并不重视,觉得这玩意儿没啥大用。

随着军事科技的飞速发展,上世纪六七十年代已迈入喷气式战斗机的新纪元。54式高射机枪的设计参数表明,其有效射程仅能应对飞行速度在300公里/小时以下的空中目标。面对当时喷气式战机高达数倍音速的飞行性能,这款传统防空武器已难以构成实质性威胁。从技术角度来看,由于弹道性能和射速的限制,该型高射机枪对抗高速喷气式战机几乎不可能取得战果。

这种超过100公斤的沉重铁制装备,对于主要采用游击战术和机动作战的北越军队来说,究竟能发挥什么作用?

北越军队迅速意识到54式高射机枪的实战价值。这款武器在战场上展现出显著优势,被广泛应用于防空和地面火力支援任务。其高射速和强大火力在对抗空中目标时尤为有效,同时也能对地面部队形成压制。北越指挥官们很快将其纳入战术体系,在多次战役中发挥了关键作用。这种武器的高机动性和易操作性使其成为北越军队的重要装备,显著提升了部队的整体作战能力。通过实战检验,54式高射机枪在北越军队中确立了不可替代的地位,成为他们对抗强敌的有力武器。

54式高射机枪虽然在对抗固定翼飞机时效果有限,但在应对直升机方面却表现出色。这种武器系统设计之初主要针对空中目标,尽管面对高速飞行的固定翼战机显得力不从心,但对付速度较慢、飞行高度较低的直升机时却游刃有余。其火力密集、射速稳定的特点,使其成为防御直升机威胁的有效武器。在实战中,54式高射机枪多次成功拦截低空飞行的直升机,展现了其在现代战场上的实用价值。这种武器系统虽然已经服役多年,但在特定作战环境下仍能发挥重要作用,特别是在应对低空威胁方面具有独特的优势。

在与美军对抗过程中,北越军队迅速面临了一种全新的作战模式——空中机动战术。为了规避北越在陆路频繁设置的埋伏,美军开始大规模运用直升机实施快速机降作战。这种战术使美军能够突破地形限制,实施灵活机动,从而改变了传统的陆地作战模式。

北越军队尝试使用7.62毫米口径的自动步枪、轻重机枪以及狙击步枪对美军直升机进行对空射击,但收效甚微。这些武器的有效射程较短,火力也不够强大,无法对直升机造成实质性伤害。

中国提供的54式高射机枪迅速成为北越军队对抗美军直升机的关键武器。这种装备在实战中表现出色,北越部队很快就意识到它在防空作战中的巨大价值。54式高射机枪的出色性能使其成为北越对抗美军空中优势的重要工具,在战场上发挥了显著作用。

北越部队通过在预定区域布设伏击阵地,诱使美军直升机进入54式高射机枪的有效射程范围,便能对其造成损伤乃至直接击落。这种战术充分利用了高射机枪的射程优势,以静制动,等待目标进入最佳射击位置后实施精确打击。通过这种伏击方式,北越军队能够在对抗美军空中力量时取得显著战果。

美军直升机在54式高射机枪的火力覆盖下,短时间内遭受了严重打击。这种高射机枪的强大火力,使得美军直升机的损失数量急剧上升。面对如此猛烈的攻击,美军直升机几乎无法有效应对,导致其在战场上的生存能力大幅下降。54式高射机枪的精准射击和持续火力,使得美军直升机在短时间内损失惨重,战场形势也因此发生了显著变化。

在溪山战役中,北越军队配备了多达338挺54式或DShK高射机枪。这些武器在战斗中发挥了重要作用,展示了北越军队的火力配置。

美军第1骑兵师的直升机部队在执行任务时,频繁遭遇敌方机枪的严重威胁,导致多架直升机被击落或受损。更为棘手的是,北越军队还将机枪阵地设在高山顶端,专门伏击即将降落的美军运输机,包括C-130、C-123D和C-7A等机型。这种战术给美军的空中补给和支援带来了极大挑战。

在越南战争期间,美军投入了超过6000架UH-1伊洛魁直升机执行任务。其中,3305架因敌方火力击落、机械故障坠毁、机场遭袭损毁或迫降后无法回收而损失。这些事故导致1074名飞行员、1103名机载射手以及532名搭载的士兵不幸阵亡。

这个数据相当震撼,很大一部分要归功于54式高射机枪的威力。

北越部队在战斗中频繁部署54式高射机枪进行水平射击,以有效对抗美军装备的7.62毫米机枪火力。这种战术运用不仅展现了北越军队的灵活应变能力,也体现了他们对重武器的巧妙使用。通过将高射机枪转为平射模式,北越士兵能够对美军阵地形成更强的火力压制,这种战术在实战中取得了显著效果。

面对敌方猛烈攻势,美军陷入被动局面,遭受重创后不得不动用M2型12.7毫米重机枪进行火力还击。这种大口径武器被紧急部署,试图扭转战场劣势,压制对方进攻态势。尽管装备精良,但美军在实战中依然难以占据上风,被迫采取防御性战术应对。

根据美军的战场记录,这种子弹的威力相当惊人。它能够轻松打穿40厘米粗的树干,突破煤渣砖墙,连续穿透双层沙袋和战壕防护墙,甚至能击穿2.5厘米厚的钢板,在对付敌方人员时表现尤为突出。这种子弹击中地面时,能够掀起1.8米高的土浪,并将泥土抛射到9米高空,同时还会产生大量飞溅的碎石、岩石碎块、木屑和弹片。至于燃烧弹,在击中目标时会产生短暂的强光,同时伴随着烟雾和尘土,并制造出更多碎片。这种武器对建筑物、战地防御工事、墙壁、密集的灌木丛和树林都具有显著的破坏效果。

北越军队在实战中尝到了甜头,于是决定在每个主力连队中增设一个54式高射机枪排。这个排配备了两挺高射机枪,以增强火力支援能力。

在这场冲突中,中越两国的空军和直升机都没有参与战斗,导致54式高射机枪几乎无用武之地。这种重达150公斤的机枪及其升级版54-1式,因为过于笨重,无法随步兵快速移动。1979年,中国军队在越南北部的主要任务是攻坚,即便有骡马和车辆,也主要用于运输53式、57式7.62毫米重机枪、无坐力炮和迫击炮等装备,54式高射机枪因此被忽略。

出乎意料的是,越军竟用54式高射机枪给我们来了个“现场教学”。

越军为了防御,将54式高射机枪调整成平射模式,用来压制我们的进攻。这种战术之前是用来对付美军的,现在同样用在我们身上。他们通常把这种机枪放在高地或者山顶上,使用12.7毫米的子弹,射程远超我们7.62毫米的重机枪。结果,我们的部队被压制得很厉害,伤亡也不小。

1979年2月17日,我所在的广州军区第41军122师365团9连奉命对敌军占据的南山发起进攻。

解放军步兵5班和9班在向南山西侧高地越军主阵地发起进攻时,突然遭遇了越军部署在山顶的12.7毫米高射机枪以及东北侧凹地岩洞内机枪的密集火力压制。

第九连早有准备,迅速部署重机枪班,集中火力对越军的高射机枪进行强力压制。

我们的7.62毫米重机枪处于地形劣势,在仰射状态下完全无法压制越军的高射火力。双方交火没多久,机枪班的班长、副班长和两名士兵就相继中弹牺牲,重机枪阵地随即被摧毁。

类似这样的战斗还有很多。

1979年2月17日,昆明军区第14军42师126团8连对117号高地发起进攻。8连作战勇猛,战术运用得当,经过激烈战斗成功占领了高地。然而,就在他们刚刚控制阵地,还没来得及巩固时,越军从三个方向发起反击。越军利用轻重机枪、高射机枪和迫击炮的火力,从多个角度对8连进行猛烈攻击。

面对越军的强力压制,我们的处境相当棘手。对方的高射机枪火力异常凶猛,而我们手中的7.62毫米机枪根本无法与之抗衡。在夺取高地的过程中,我们虽然成功摧毁了越军的碉堡,但这也让我们完全暴露在对方的火力之下。8连急需炮火支援来压制敌方的重型武器,然而期待中的炮击却迟迟未能到来。在持续的战斗中,8连的损失急剧增加,伤亡人数超过60人,最终不得不放弃阵地进行后撤。

中国军队迅速适应战场需求,在短时间内掌握了12.7毫米和14.5毫米高射机枪的操作技能,有效缩小了与越南军队之间的装备差距。通过不断学习和实践,部队很快提升了重型武器的使用水平,实现了与对手的技术对等。这种快速掌握新装备的能力,体现了中国军队在实战环境下的适应性和学习效率。

起初,损失惨重,这其实完全可以规避。

我们军队这次确实大意了,对敌我双方的情况了解得不够透彻。

在实战中,我军装甲部队迅速认识到54式高射机枪的强大火力。这种武器在战场上展现出的杀伤力和精准度,使我军对其性能有了深刻的理解。通过实际战斗经验,装甲部队确认了54式高射机枪在压制敌方火力和保护己方阵地方面的重要作用。这种认识不仅提升了部队的作战效率,也为后续战术调整提供了有力支持。

在越南战场上,我军的59式、69式和62式坦克都配备了54式高射机枪。实战中,坦克兵发现高射机枪比坦克炮更实用。由于我军坦克技术相对落后,无法在移动中精确射击,必须停车瞄准后才能开炮。然而,越军装备了大量反坦克武器,坦克在近距离进行直瞄射击时风险极大。越南的地形特点决定了坦克常常需要在近距离开火,但停车射击又极其危险,形成了两难的局面。

就在那一刻,坦克兵们意识到了54式高射机枪的强大威力。

这款武器系统能在坦克行进时,对远距离目标实施不间断的火力打击。由于坦克处于移动状态,敌方反坦克武器的精准度大幅下降。相较于坦克炮,机枪具备更优越的动态压制性能,能提供持续的火力覆盖,在实际作战中发挥重要作用。

战斗打响后,54式高射机枪在坦克上的表现远超预期,这种效果连当初的设计者都没预料到。这款机枪原本是为防空设计的,但在实战中却成了地面作战的利器。它火力猛、射程远,对付步兵和轻型装甲目标特别有效。在战场上,这种意外的好用让54式成了坦克部队的得力助手,为战斗胜利立了大功。这种装备在实际使用中展现出的多面性,也说明了武器设计中不可预测的实战价值。

在1979年的东溪战役中,43军坦克团1营1连作为先头部队,驾驶59式坦克率先突入越南东溪。这支坦克部队在推进过程中遭遇越军多次大规模阻击,但凭借顽强的作战意志,以远超敌军预期的速度突破了重重防线。

在东溪街道上,越南居民起初误以为驶来的坦克是自家军队的装备,纷纷挥手示意。然而,当有人注意到坦克上鲜明的红色五角星和“八一”标志时,立刻惊慌失措,四散奔逃。

此刻,1连的坦克已经突入东溪县城的街道,遭遇了上百名敌军,他们装备了大量反坦克武器,特别是40火箭筒。我们的步兵和坦克之间的配合不够默契,步兵还未及时到达战场。坦克在近战和城市战中并不占优势,1连的坦克现在处境极为危险,甚至有被全歼的风险。

坦克在街道上开火会面临两个主要问题:首先,视线受限,难以准确发现敌人位置;其次,静止状态下容易成为敌方火力打击的目标。

坦克1连迅速调整作战策略,沿城市主干道推进的同时,利用车载高射机枪实施火力压制。猛烈的火力覆盖给越军造成重大伤亡,对方误判我军主力部队已展开步坦协同作战,随即仓皇撤离县城防线。

经过三十分钟的急行军,坦克一营剩余部队抵达东溪县城外围,迅速建立起环形防御阵地。越军此时才意识到我方步兵尚未到达,随即展开反击。我方坦克部队已牢牢控制县城周边所有战略要点,凭借坚固的装甲火力,成功坚守阵地超过三个小时。在后续步兵部队抵达后,我军最终取得战斗胜利。

在没有遥控武器系统的年代,坦克乘员在车顶操作高射机枪存在极大风险,这充分体现了我军坦克兵不畏艰险的英勇品质。

虽然54式高射机枪曾是战场上的重要武器,但如今它的技术已经跟不上现代战争的需求。随着军事科技的飞速发展,这种老式装备在火力、精度和机动性等方面都显得力不从心。尽管它曾在历史上发挥过重要作用,但面对当今复杂的战场环境,54式高射机枪的局限性显而易见,逐渐被更先进的武器系统所取代。

54式高射机枪在面对现代空中目标时显得力不从心。无论是先进的喷气式战斗机,还是灵活机动的武装直升机,这种武器都难以对其构成有效威胁。其火力性能和射击精度已经无法适应现代空战的需求,无法对高速移动的空中目标实施精准打击。随着航空技术的飞速发展,54式在防空作战中的实际效能已经大大降低,难以满足现代战场对防空火力的要求。

54式高射机枪作为一款平射武器,其庞大的体型和过重的质量使其更接近于轻型火炮的范畴。这种设计特点与现代战场的实际需求存在明显差距,无法适应快速机动的作战环境。其重量超标的问题严重影响了战场机动性,使得该武器在现代战争中的应用受到极大限制。

上世纪70年代,解放军就开始研发77式12.7毫米高射机枪,随后又推出了改进型的85式高射机枪,紧接着又开发了89式高射机枪。

随着军事装备的更新换代,传统的54式高射机枪逐渐退出现役。这款曾经在战场上发挥重要作用的武器,如今已完成了它的历史使命。由于现代战争形态的转变和新型防空武器的出现,54式高射机枪的技术性能已无法满足当代作战需求。这款武器最终被更先进的防空系统所取代,正式结束了其在军队中的服役生涯。54式高射机枪的退役标志着我国军事装备现代化进程中的一个重要节点,也反映了我国国防实力的不断提升。