毛泽东是一位伟大的革命家,也是一位伟大的诗人,他的诗词在世界文坛享有极高的声誉。全国解放后,曾有外国人说:“一个诗人赢得了一个新中国。”

毛泽东的诗词不仅仅具有很高的艺术性,更充满革命豪情,是他几十年革命实践的产物,他的诗词更是一部记录二十世纪中国革命的诗史。

欣赏:

毛泽东的《卜算子·咏梅》是一首充满深刻寓意和革命乐观主义精神的词作。这首词创作于1961年,当时中国正面临严重的国内外困难,毛泽东通过这首词来鼓励人们要有威武不屈的精神和革命到底的乐观主义精神。

词的上阕“风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。”描绘了梅花在严寒中傲然开放的景象,展现了梅花的美丽、积极与坚贞。这里的“风雨”和“飞雪”象征着困难和挑战,而“悬崖百丈冰”和“花枝俏”则表现了梅花坚强不屈、不畏寒冷的品格。

下阕“俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。”则表现了梅花的谦虚和无私,它不与春天的花朵争艳,而是作为春天的使者,预示着春天的到来。当春天真正到来,百花盛开时,梅花则在花丛中微笑,表现出一种超脱和满足。

毛泽东的这首词,通过对梅花的描绘,实际上是在赞美那些在困难和压力面前不屈不挠、勇于斗争的人。词中的梅花形象,不仅是自然界中的一种花,更是中国共产党人和革命者的象征,他们如同梅花一样,无论环境多么恶劣,都能坚守信念,为春天的到来而奋斗。

这首词的艺术魅力在于它的象征意义和深刻的哲理,以及它所传达的革命乐观主义精神。它鼓励人们在逆境中保持坚强和乐观,相信困难终将过去,春天必将到来。

欣赏:

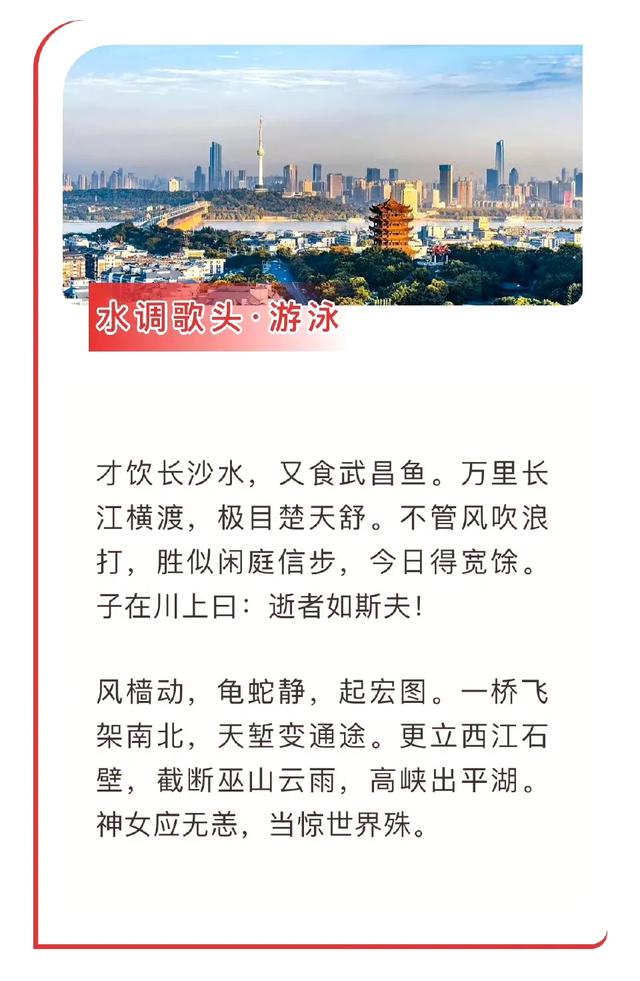

毛泽东的《水调歌头·游泳》不只是一首诗,更是一次穿越时空的旅行。在长江的波涛中,感受伟人的豪情与壮志,体验那份“胜似闲庭信步”的从容与自在。

从“万里长江横渡”到“一桥飞架南北”,这首诗不仅描绘了壮丽的自然景观,更映射出时代的变迁与发展。“天堑变通途”,不仅是地理上的跨越,更是思想与精神的飞跃。

“神女应无恙,当惊世界殊”,在历史的长河中,我们看到了变化,也看到了不变的精神。这不仅是对过去的一种致敬,更是对未来的一种期待。

让我们一起走进这首诗,感受那份“逝者如斯夫”的哲思,体会那份“风樯动,龟蛇静”的静谧与力量。在快节奏的生活中,找到一片属于自己的宁静与思考的空间。

欣赏:

这首词一开始就给人们展现出雄浑壮阔的自然景观。“大雨落幽燕”一句排空而来,给人以雨声如鼓势如箭的感觉;继之以“白浪滔天”,更增气势,写出浪声如雷形如山的汹涌澎湃,“大雨”“白浪”,一飞落,一腾起,相触相激,更兼风声如吼,翻云扫雨,推波助澜,真是声形并茂气象磅礴。

上阕中,“秦皇岛外打鱼船,一片汪洋都不见,知向谁边?”道出了毛泽东同老渔民交谈的美好回忆,也寄托着毛泽东对海上渔船安危的牵挂和关怀。下阕中说到曹操,并将曹操的“秋风萧瑟”升华为“萧瑟秋风今又是,换了人间”,让人们感受到了一种强烈的豪迈激情。

上阕前两句,一为仰观,一为前瞻,随着视角的变化,空间画面也由陆而海,从上而下。后三句则显示视线由近而远的渐次推移,极富层次感。“秦皇岛外打鱼船”回应开头一句的“幽燕”,点明地点,又与题目相吻合。“打鱼船”“一片汪洋都不见,知向谁边”的意境或也取自于古人对大海惊涛骇浪的描写,但《浪淘沙》是小令,不直铺叙,用精炼的设问句式写出来,化实为虚,以简驭繁,真乃神来之笔!与其说是写人写船,不如说是以小衬大,将较小的意象置于广阔巨大的空间之中,进一步烘托渲染“白浪滔天”的威猛旷悍,突出风雨中的海天莫辨、浩茫混沌、旷荡无涯的景象,从而扩大作品的空间容量,显示出一种寥廓深邃的宇宙感。

上阕写景,景中含情,而下阕抒情,情中有景。秦皇岛外,白浪滔天,一片汪洋。此时此地此景,自然会使人联想起一千多年前曹操登临碣石山观海的历史往事和那首《观沧海》诗。东汉末年,豪强群起割据,“势利使人争,嗣还自相戕”(曹操《蒿里行》)。

连年混战,民不聊生,曹操雄才崛起,“挟天子以令诸侯”,经过几十年的征战,终于扫荡了分割的世族军阀与豪强势力,统一了中国北方,促进了生产力的发展,在历史上具有一定的进步作用。他同时又是一位著名的文学家,其诗“气雄力坚,足以笼罩一切。”(清刘熙载《艺概·诗概》),表现了他的政治抱负、雄才大略和进取精神,同时也反应了汉末人民的苦难生活,开建安文学风气之先。词的下阕先发思古之幽情,以一句“往事越千年”倒转时空,展现历史的画面。

“魏武挥鞭,东临碣石有遗篇”恰似一幅生动、传神的剪影,简括而鲜明地勾勒出曹孟德当年策马扬鞭、登山临海的雄姿,让人感觉十分壮丽。“萧瑟秋风今又是,换了人间。”是点明主旨的句子,升华了诗词的主题。

欣赏:

南京,这座见证了无数历史变迁的城市,如今在人民的手中焕发了新的光彩。“虎踞龙盘今胜昔”,不仅是对南京地势的赞美,更是对解放军壮举的颂扬。

“宜将剩勇追穷寇”,毛泽东号召我们,革命尚未成功,同志仍需努力。在胜利的曙光中,我们更不能放松警惕,要将革命进行到底。

“天若有情天亦老,人间正道是沧桑。”历史的车轮滚滚向前,沧桑巨变,正道永存。这是对革命胜利的坚定信念,也是对未来的无限憧憬。

让我们铭记历史,传承精神,不忘初心,继续前进。在新时代的征程上,我们每个人都是革命的继承者和实践者。

简析

这是一首七言律诗。诗中首联描绘了中国人民解放军渡江解放南京的雄伟场面;颔联赞颂了南京解放所取得的历史性胜利,抒发了欢庆南京解放的革命豪情;颈联概括了将革命进行到底的思想;尾联阐明了历史发展的必然规律,对此诗的思想做出哲理性的总结。

全诗表现了中国人民解放军彻底打垮国民党反动派的信心和决心,传达出诗人解放全中国的必胜信念,格调雄伟,气势磅礴,雄壮有力。

背景

这首词作于红一方面军1936年2月由陕北准备东渡黄河进入山西西部的时候。

作者自注:“雪:反封建主义,批判二千年封建主义的一个反动侧面。文采、风骚、大雕,只能如是,须知这是写诗啊!难道可以谩骂这一些人们吗?别的解释是错的。末三句,是指无产阶级。”

简析

《沁园春·雪》风格独特,下笔雄浑,充溢着词人的奋斗热情和豪情壮志。

该词上片描写北国壮丽的雪景,纵横千万里,展现出北国的辽阔与壮美,创造了大气磅礴、旷达豪迈的意境,抒发了词人对祖国壮丽河山的热爱。下片议论抒情,重点评论历史人物,歌颂当代英雄,抒发无产阶级“要做世界的真正主人”的豪情壮志。

全词将写景、议论和抒情融为一体,意境壮美,气势恢宏,感情奔放,胸襟豪迈,颇能代表毛泽东诗词的豪放风格。

鉴赏:

《七律·长征》写于1935年9月下旬,10月定稿。这首七律是作于红军战士越过岷山后,长征即将胜利结束前不久的途中。作为红军的领导人,毛泽东在经受了无数次考验后,如今,曙光在前,胜利在望,他心潮澎湃,满怀豪情地写下了这首壮丽的诗篇。

记叙了二万五千里长征这一震惊全球的历史事件的革命史诗。不仅以精炼之笔高度地概括了红军夺关杀敌的战斗历程,而且用革命的激情艺术地、形象地表现了红军战士不屈不挠、英勇顽强的大无畏气概和革命乐观主义精神。

鉴赏

这首词回顾了万里长征的行程,表达了红军战士们勇往直前的钢铁意志和抗战必胜的坚定信念。这是一首在战斗中前进的胜利曲,是一篇振奋人心,激扬斗志的宣言书。

【注释】

六盘山:在宁夏南部,甘肃东部。

红旗:一九五七年在《诗刊》创刊号上发表时作“旄头”。一九六一年九月为宁夏干部书写此词时改为“红旗”,手迹发表在该年十月七日的《光明日报》。

长缨:见《蝶恋花·从汀州向长沙》注释。

苍龙:《后汉书·张纯传》,“苍龙甲寅”。注曰,“苍龙,太岁也”。古时以太岁为凶神恶煞,太岁在地上,与天上岁星相应。

简析

这首词上阕写景,下阕抒情,从内到外勾勒出一幅雄浑壮阔的冬夜行军图,描画了红军长征中征战娄山关的紧张激烈场景。

全词景中含情,情中又有景,情景一体,水乳交融;上阕沉郁,下阕激昂;上阕取冷色调,下阕取暖色调,色彩对比强烈,感情对比也同样强烈,反映出词人的乐观主义精神和指挥若定的气魄。其篇幅虽短,但雄奇悲壮,气势如虹,寥寥数笔,却重如万钧,像一幅出自大师手笔的简笔画。

【赏析】

在中国的史上,第一个大量描绘自然美,并把对自然美的描绘和对国家和人民的命运的关切结合起来的诗人是屈原。这是中国古典诗歌的一个优良传统。毛主席的诗词继承了这个优良传统。他善于把自然美与社会美融为一体,通过栩栩如生、呼之欲出的自然美的艺术形象,表现出社会美的内容。这首词通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗争生活的回忆,提出了“谁主沉浮”的问题,抒发了对中华民族前途的乐观主义精神和以天下事为己任的豪情壮志。

《沁园春·长沙》不仅是一首文学佳作,更是革命豪情的体现,激励着一代又一代的人为了理想和国家而奋斗。