1935年,如果将泸定桥炸毁,红军可能全军覆没,刘文辉为何没炸?

"西康刘文辉立刻炸毁泸定桥!"1935年5月,一封火急电报从南京发往西康。发电报的人是蒋介石,他正指挥数十万大军追击红军,眼看红军就要抵达泸定桥,他再次发出了这道命令。

电报送到刘文辉手中时,这位曾经的"川西王"却陷入了深深的犹豫。作为一个军阀,他本该毫不犹豫地执行这个命令;作为一个参谋出身的将领,他更清楚炸毁泸定桥能给红军造成多大的打击。然而,这位曾经叱咤风云的军阀,却迟迟不愿下达炸桥的命令。

这其中到底有什么隐情?是军阀的仁慈之心,还是另有其他不得已的苦衷?

一、刘文辉的崛起之路

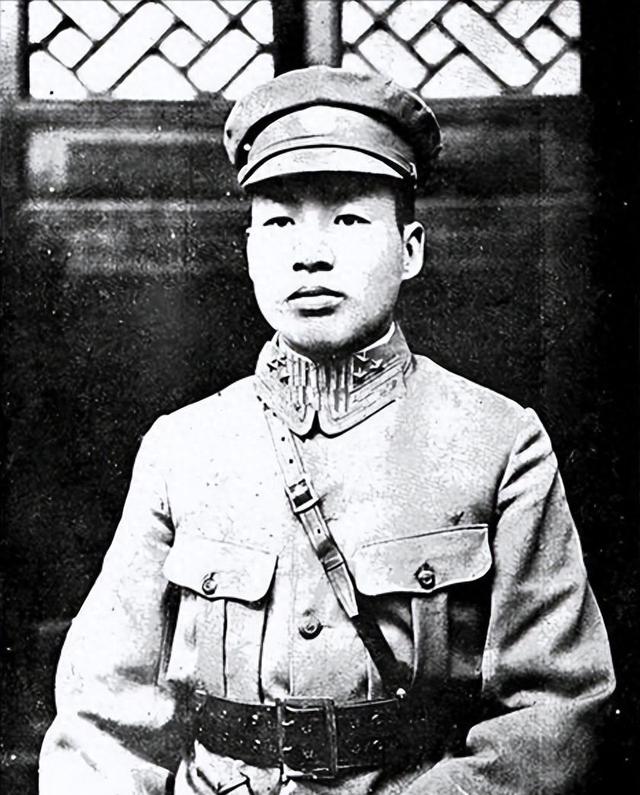

1894年,四川荥经县的一个普通农家,传来了一阵响亮的啼哭声。这个排行第六的男孩,就是后来的"川西王"刘文辉。当时的荥经县,还是个闭塞的小城,刘家更是家徒四壁,连给孩子请个私塾先生都要东拼西凑。

"穷人家的孩子早当家",八岁那年,刘文辉就跟着父亲下地干活。一次,他在田间看到几个穿着制服的军官骑马经过,那挺拔的身姿和威风的样子,令他久久不能忘怀。

1907年,13岁的刘文辉靠着舅舅的资助,考进了成都陆军小学。这所学校是当时四川培养军事人才的摇篮,每年招收的学生不过百人。刘文辉凭借过人的聪慧,不仅以优异的成绩考入,还在校期间多次获得奖学金。

学校里有个规矩,每逢周末都要组织学生进行演讲。刘文辉总是抢着第一个上台,他那响亮的嗓音和不俗的口才,常常赢得满堂喝彩。一次演讲中,他说出了"非常之世必有非常之人"这句话,引来了校长的特别关注。

1913年,19岁的刘文辉通过严格选拔,成功考入了保定陆军军官学校。这所被誉为"黄埔军校之前最高学府"的军校,为他打开了一扇通往权力之门。在保定的日子里,刘文辉不仅认真研习军事,还结识了不少日后成为军阀的同窗。

毕业后,刘文辉被分配到四川当参谋。他很快就凭借自己的才干,得到了上司的赏识。那些年,四川军阀混战不断,刘文辉抓住每一次机会,在战场上建功立业。从参谋到营长,从团长到旅长,他的军衔一路飙升。

1926年,刘文辉已经成为了二十四军军长。这个当年的农家子弟,如今统领数万大军,在四川军界已是一方诸侯。次年,他更是一举成为四川省政府主席,正式坐上了"川西王"的宝座。

权力的巅峰并未令刘文辉满足。那时的四川,另一半在他侄子刘湘手中。两人虽是叔侄,却因地盘之争常常兵戎相见。1928年的一天,刘文辉在成都的官邸里接见各路军政要员,一位老参谋突然上前劝谏:"老帅,您和刘湘是一家人,何必..."话未说完,就被刘文辉挥手打断。

接下来的日子里,刘文辉的野心愈发膨胀。他不再满足于做一个地方军阀,而是将目光投向了更远的地方。为了实现"逐鹿中原"的梦想,他开始筹划着更大的行动...

二、蒋刘之间的恩怨纠葛

1929年的春天,南京政府大院里传出一阵骚动。蒋介石的办公桌上,放着一份来自四川的电报。这份由刘文辉等人联名签署的"通电反蒋",正式拉开了蒋刘恩怨的序幕。

当时的形势对刘文辉颇为有利。他不仅在四川站稳了脚跟,还与冯玉祥、阎锡山等北方实力派结成了统一战线。一位当时在场的参谋回忆说:"那天,刘帅看完电报后,立即召集军事会议,开始部署反蒋作战计划。"

蒋介石对这份通电反应强烈。他当即致电四川其他军阀,要求他们"共讨刘逆"。一场席卷全川的大战,就此爆发。战事持续了三个月,刘文辉的部队一度打到重庆城下,但终因后勤补给不足,被迫撤退。

1930年的中原大战,是蒋刘恩怨的转折点。这场被称为"军阀混战最后一役"的大战中,刘文辉派出主力部队支援冯玉祥。一位老兵后来回忆:"那时候,我们一边要应付蒋介石的进攻,一边还要提防其他军阀的偷袭,真是前后受敌。"

战事进行到最激烈时,蒋介石突然派人送来密信,许诺只要刘文辉退出战事,就承认其在川西的统治地位。对此,刘文辉只回了四个字:"宁折不弯!"这句话传到南京后,蒋介石当场将茶杯摔在地上。

中原大战失败后,刘文辉的处境愈发艰难。他的地盘被侄子刘湘蚕食,军队人数从最鼎盛时的二十万缩减到不足五万。1932年的一天,刘文辉在军事会议上说:"我们现在要像老乌龟一样,把头和四肢都缩进壳里。"

但蒋介石并不打算放过他。1933年,蒋介石派人送来一份委任状,要委任刘文辉为"西康省主席"。表面上是升官,实则是要将他赶出四川。一位知情的参谋后来透露:"这是蒋委员长惯用的招数,把不听话的军阀调到偏远地区,慢慢耗死他们。"

被迫进入西康后,刘文辉开始了一段艰难的日子。他只能带着12个团的兵力,在这个地广人稀的地方苦苦支撑。蒋介石时不时就派人来"慰问",实则是在监视他的一举一动。

就在这种情况下,1935年春天,红军长征队伍开始向泸定桥方向推进。蒋介石立即下令刘文辉炸毁泸定桥。这道命令,让刘文辉看到了一丝转机。他开始仔细盘算起来:如果红军真的被困在大渡河边,蒋介石的中央军必定会大举进入西康...

三、泸定桥前的艰难抉择

1935年5月21日,西康军政府会议室里灯火通明。刘文辉正在召开紧急军事会议,桌上摆着从南京发来的三封急电。最新一封电报上,蒋介石的措辞已经异常严厉:"若不立即炸毁泸定桥,军法从事!"

会议室里坐着刘文辉的几位老臣:参谋长杨云程、情报处长王明远,还有分管泸定地区的张副官。杨云程放下手中的情报,沉声汇报:"根据前线侦察,红军主力距离泸定桥不到百里,以他们的行军速度,最快两天就能抵达。"

王明远接着补充:"从当地百姓那里得到消息,泸定桥在康熙年间建成后,已有两百多年历史。每年农历三月三,当地百姓都要在桥头举行祭祀活动,祈求风调雨顺。若强行炸桥,恐怕..."

"炸还是不炸,这是个问题!"张副官打断道,"若不炸桥,蒋介石那边不好交代;若炸了桥,万一红军被困在此处,势必要在我们的地盘上打游击。我们只有12个团的兵力,如何应对?"

就在这时,一位传令兵匆匆跑进会议室,递上一份加急情报:"几位长官,泸定桥的守军传来消息,他们发现红军已经派出小股部队,在河岸边四处探查渡河点。"

这份情报引起一阵骚动。刘文辉起身走到墙上挂着的地图前,指着大渡河流域说:"诸位请看,如果炸毁泸定桥,红军必然要寻找其他渡河点。根据地形分析,他们最有可能选择的是上游十里的老鹰嘴,或者下游的安顺场。"

杨参谋长接过话题:"老鹰嘴水流湍急,几乎无法渡河。安顺场倒是可以渡河,但地形开阔,很容易被追兵发现。所以红军极有可能会选择就地驻扎,在我们的地盘上打游击。"

话音刚落,又一份电报送到。这次是当地驻军发来的请示:"桥头祠堂的土地庙香火旺盛,是附近十几个村子的信仰中心。如果要炸桥,是否需要先将神像搬走?"

刘文辉看完电报,立即下令:"马上召集各村耆老到军政府来!"不到一个小时,十几位白发苍苍的老者就在会议室外等候。他们你一言我一语地诉说着泸定桥的历史渊源,有位老者甚至当场落泪:"这桥是我们的命根子啊!"

就在讨论最激烈的时候,情报处又送来一份分析报告。报告显示:一旦炸毁泸定桥,不仅会影响当地民生,更会给蒋介石中央军进入西康创造便利条件。届时,刘文辉的处境将更加被动。

时间一分一秒流逝,泸定桥的命运就悬在这一念之间。刘文辉环视众人,最后将目光停在桌上那封措辞严厉的电报上...

四、保留泸定桥的深层考量

经过一夜的权衡,1935年5月22日清晨,刘文辉终于做出了决定。他给蒋介石回电:"泸定桥为康熙年间古迹,且为当地百姓生计命脉,建议拆除木板,保留铁索。"

这个看似折中的方案背后,藏着刘文辉的深层考虑。当天下午,他召集了几位心腹幕僚开会。一位曾在场的参谋回忆:"刘帅说,西康虽小,但地处川、滇、藏三省交界,若守得住,就是一处稳固的根基。"

西康的战略价值确实不容小觑。这里不仅是连接内地与西藏的要道,更是军事转运的咽喉之地。一位当时的军事记者在日记中写道:"谁控制了西康,谁就掌握了西南战局的主动权。"

在给蒋介石的回电发出后不久,刘文辉立即调整了泸定桥的防务部署。他将原本驻守桥头的主力部队悄悄后撤,只留下少量兵力象征性地把守。一位老兵后来透露:"我们接到的命令是,若遇红军强渡,不必拼死抵抗。"

与此同时,刘文辉还下令加强了西康其他要道的防御。特别是通往重庆方向的几条通道,都部署了精锐部队严加把守。当时的一份军事文件显示:"西康边境共设置了32个检查站,重点防范中央军的渗透。"

"宁可得罪蒋介石,也不能让中央军进入西康。"这是刘文辉在一次军事会议上说的话。他深知,一旦让中央军借机进入西康,自己这个"西康王"的位置就岌岌可危了。

泸定桥的局势牵动着各方神经。蒋介石派来的联络官每天都在催促炸桥,而刘文辉则以各种理由拖延。一位当时的幕僚说:"那段时间,刘帅每天都要接见好几拨'说客',有的劝他炸桥,有的劝他抵抗到底。"

面对蒋介石的压力,刘文辉采取了一个巧妙的策略:他一面表态支持"剿匪",一面暗中为自己留下退路。在他的授意下,泸定桥的木板是被工整地拆除的,方便日后重新安装,而不是粗暴地破坏。

这一决策的高明之处很快显现出来。当红军顺利渡过大渡河后,蒋介石的中央军果然想趁机进入西康。但此时的刘文辉,已经做好了充分准备。他以"剿匪需要"为由,在西康境内设置了重重关卡,effectively阻止了中央军的进入。

就这样,刘文辉既没有得罪红军,也守住了自己的地盘。一位军事史学者评价说:"在泸定桥事件中,刘文辉展现出了高超的政治智慧,他既看清了形势,又抓住了关键。"

这场博弈的结果是,西康依然牢牢掌握在刘文辉手中。而这个决定,也为他日后的政治转向埋下了伏笔...

五、历史选择的终极意义

1942年的一个深夜,刘文辉的书房里传来一阵电波声。这是他秘密设立的电台,正在接收一封来自延安的电报。一位曾经的参谋回忆说:"那时候,刘帅已经开始和我党建立了秘密联系。"

这个转变并非偶然。从泸定桥事件后,刘文辉就开始关注红军的动向。他派出专人收集红军在陕北的情况,了解到红军在根据地实行减租减息、男女平等等政策,对此颇为赞赏。

1943年春天,周恩来派出的地下工作者秘密抵达西康。刘文辉破例亲自接见了这位特使。据当时在场的一位随从记载:"两人谈了整整一个下午,刘帅还特意安排人在西康各地为我党建立秘密联络点。"

随后的日子里,刘文辉开始悄悄为我党输送物资。他以"军需物资"的名义,将药品、布匹等生活用品运往陕北。一份当时的账本显示:仅1944年一年,就通过这种方式输送了价值30多万法币的物资。

1945年抗战胜利后,刘文辉面临着新的选择。蒋介石派人来西康,要求他出兵进剿陕北。这一次,刘文辉又用了当年泸定桥的老办法:以兵力不足、后勤困难为由,拒绝了这个要求。

1948年,全国解放战争进入决战阶段。刘文辉派出心腹,秘密前往北平与我党代表接触。一位参与谈判的老同志回忆:"刘文辉提出的条件很简单:只要能保证西康军民的安全,他愿意率部起义。"

1949年12月,当解放军向西康推进时,刘文辉立即下令全军放下武器。他在广播中说:"顺应历史潮流,投入人民怀抱。"这位曾经的"西康王",以自己的方式完成了最后的转身。

蒋介石得知这个消息后,勃然大怒。他下令胡宗南的飞机轰炸刘文辉的公馆,但为时已晚。刘文辉带领2万余名官兵,已经加入了人民解放军的队伍。

建国后,组织对刘文辉委以重任。他先后担任西南军政委员会委员、政协委员等职务。1952年,他参与筹建了中国民主同盟,为新中国的建设贡献力量。

1976年,刘文辉在北京病逝。他的一生经历了军阀混战、抗日战争、解放战争等重大历史时期,最终选择了站在人民这一边。泸定桥的抉择,成为了他政治生涯的重要转折点。临终前,他将自己的回忆录定名为《走到人民阵营的历史道路》,以此记录这段传奇经历。

在他的墓碑上,镌刻着一行字:"历史的选择,最终指向光明。"这不仅是对他一生的总结,更是那个特殊年代的一个缩影。