1948年济南战役,吴化文率部起义,南城门防线瞬间崩塌,解放军迅速攻入城内,伤亡大幅减少。

宋时轮评价:“起码减少几千人伤亡。”这个多次易主的将领,真的只是为了信仰,还是一次投机?

这场起义背后,究竟隐藏着怎样的真相?

吴化文的命运,就像一只漂泊的小船,总是在大风浪中寻找落脚点。

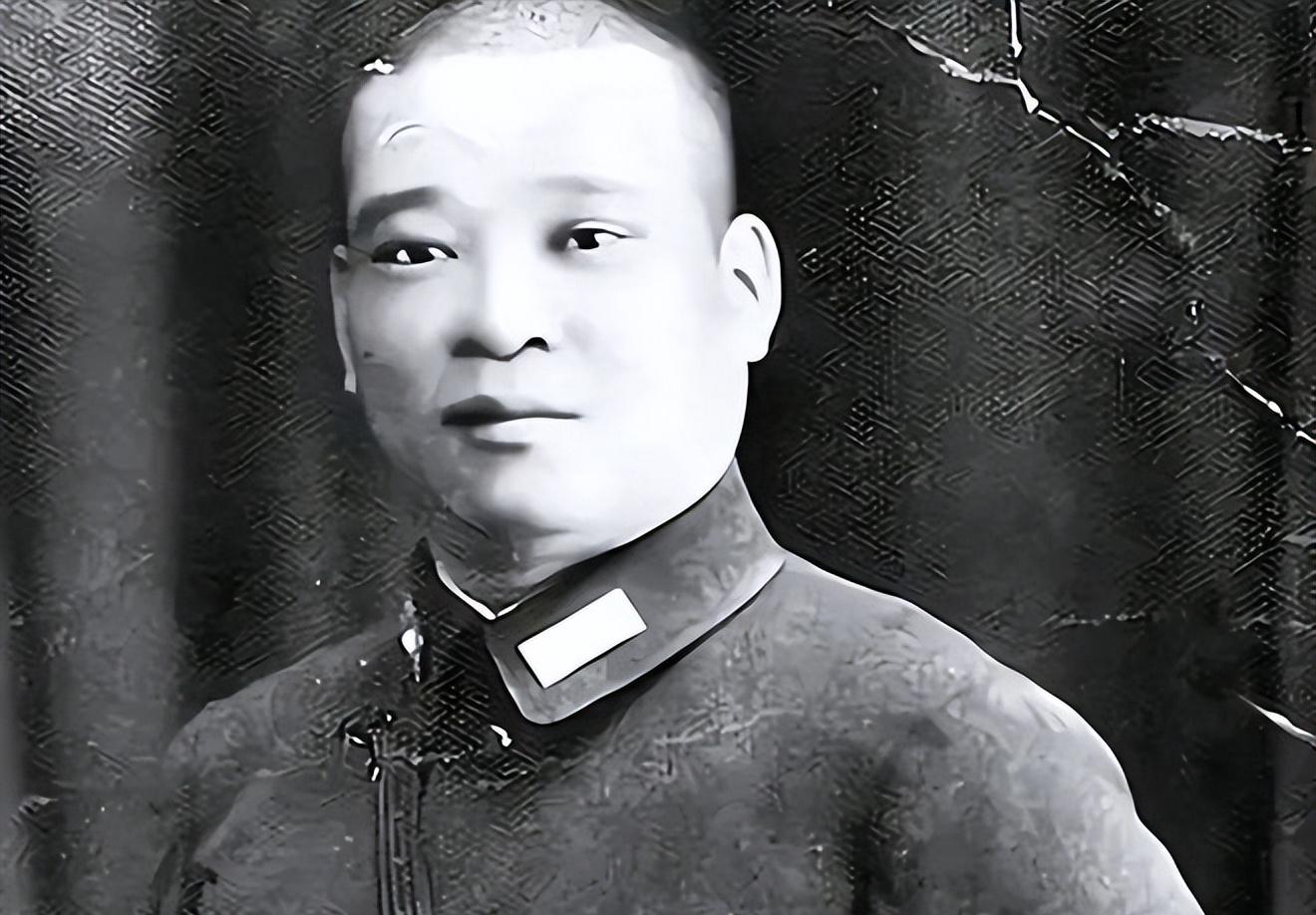

出生在山东掖县,一个普通的农民家庭,家里穷得揭不开锅,16岁那年,吴化文背着包袱,跑去投奔冯玉祥。

冯玉祥的部队规矩多,粮食足,吴化文凭着机灵劲儿,很快站稳了脚跟,从一个小兵干起,慢慢升到了师参谋长。

吴化文的仕途似乎一帆风顺,可在战乱年代,没有哪条路是平坦的。

冯玉祥失败后,吴化文投奔了韩复榘,又在韩复榘失败后,依附于蒋介石。

在国民党军队中混得如鱼得水,几次调整队伍立场,始终站在活命的一边,有人背后骂他“五姓家奴”,意思是,他跟过好几个主人,毫无忠诚可言。

吴化文不在意这些,他的信条很简单:保住命才是第一位的。

抗日战争中,带着自己的队伍成为伪军的一部分,抗战胜利后,重新站队国民党,依旧是个军官。

对他来说,谁给官当,就跟谁混,吴化文能做到这一点,靠的就是圆滑和灵活。

1948年,国共内战进入了关键阶段,山东战场,成了双方争夺的重中之重,济南,是山东的心脏,也是国民党在华东地区的重要据点。

蒋介石派王耀武驻守济南,王耀武深知这座城的重要性,下了很大工夫加固城防。

吴化文当时是,国民党第二绥靖区第三军的司令,手握重兵,守卫济南外围的南部防线。

解放军的包围圈逐渐收紧,济南城里已经开始恐慌。

吴化文看得清楚,国民党在山东的局势,一天比一天糟糕,吴化文心里也很犹豫。

是跟着王耀武死守济南,还是另寻出路?这两条路摆在他面前。

吴化文开始通过秘密渠道,和解放军接触,没有明确表态,表示愿意配合解放军,具体看时机而定。

济南战役开始后,解放军势如破竹,外围阵地接连被突破。

吴化文的部队,没有表现出强烈的抵抗意图,给解放军“留了路”,暗中命令部下减缓火力,悄悄向解放军,透露敌军的布防信息。

到了9月16日,战役进入关键的时刻,吴化文终于下定决心。

带着自己的主力部队起义,公开宣布归顺解放军。

这场起义来的太突然,国民党守军完全乱了阵脚,王耀武得知消息后气得摔杯子,直骂吴化文是“无耻叛徒”。

可局势已经无法挽回,吴化文的起义,让济南南部防线彻底崩溃。

解放军顺势推进,很快占领了南城门,城内的守军,被压缩在越来越小的范围里,最终丢盔弃甲,解放军轻松拿下济南。

起义后,吴化文正式加入解放军,被任命为第三十五军军长。

吴化文在战役中的表现,得到了高度评价,尤其是减轻了,战斗的伤亡规模。

起义直接让解放军,少攻破两道防线,避免了正面硬碰硬,起码减少了几千人的牺牲。

这场战役是解放战争的一次大捷,也让吴化文彻底站稳了脚跟。

吴化文的起义,在解放战争中,产生了巨大的影响,改变了济南战役的战斗态势,还极大地推动了华东战场的整体局势。

宋时轮曾评价道:“吴化文的起义,起码减少了几千人的伤亡。”

这话并非溢美之词,而是战场上血淋淋的事实。

济南战役前,解放军已经对济南形成包围,攻城战始终是艰难、惨烈的战斗。

济南城内的国民党守军,兵力充足,城防坚固,王耀武早就放话:“济南就是我的坟墓,我绝不会放弃。”

吴化文的第三绥靖区主力部队,恰好驻扎在济南南部,这支部队的任务是,扼守解放军的进攻通道。

如果吴化文没有起义,解放军必须,正面硬攻南部防线,伤亡必定极为惨重。

起义的突然性,让解放军大大减少了攻城的难度。

南部防线一旦松动,解放军的突击部队,得以长驱直入,吴化文甚至将城内的军情,主动泄露给解放军,协助精准打击守军的核心阵地。

这让解放军节省了宝贵的时间,还避免了南城门处的激烈巷战。

吴化文的起义,更是一种心理战的突破,当他带着部队调转枪口时,城内守军的士气彻底崩溃,大批士兵选择放下武器投降。

王耀武目睹这种场面时,只能痛苦地感叹:“吴化文断了我的生路。”

毛主席在战后,曾专门提到吴化文的起义,认为,这场起义起到了,非常重要的战略作用,直接影响了济南战役的胜利,一定程度上震慑了国民党其他守城部队。

一些原本誓死抵抗的国民党将领,开始对解放军的政策产生兴趣,他们看到,像吴化文这样的“顽固军人”,在起义后得到了妥善安置,还得以保全了部队建制。

毛主席说过一句话:“吴化文带来的不只是一个军,而是一次连锁反应的机会。”

吴化文起义后,解放军以较低的代价,迅速拿下了济南,歼灭了城内的大量,国民党精锐部队。

济南战役的胜利,标志着华东战场局势,进一步向解放军倾斜。

国民党方面开始动摇,更多部队对解放军的统一战线政策,表现出兴趣。

一时间,“吴化文起义”的消息传遍,成为一次标志性的事件。

也有不少人对吴化文提出质疑,认为他的起义,并非出于革命信仰,而是一次精明的政治选择。

解放后,吴化文仍然被部分人,视为一名“反复无常”的人物。

不可否认的是,他的起义的确减少了,成千上万人的流血牺牲,这一点,连曾经的对手,宋时轮都不得不承认。

起义后的吴化文,换了一副面孔,从一名国民党的军官,摇身一变成为,解放军第三十五军军长。

解放军对他的起义,给予了高度评价,保留了他的部队,还让他担任重要职务。

随后的渡江战役中,率领第三十五军攻占南京,立下了不小的功劳。

战争结束后,吴化文留在军中任职,他的政治敏锐性,让他逐渐从军事转向地方工作。

先后担任了浙江省政协副主席、浙江省交通厅厅长等职务,在地方建设中,也算得上是勤勉尽责。

他的过往经历充满争议,始终低调行事,避免再次卷入政治旋涡。

吴化文晚年的日子并不风光,经常被提起的是,早年投靠日伪的经历,以及“五姓家奴”的骂名。

有人批评他不忠不义,也有人认为他,只是一个在乱世中,谋求生存的普通军人。

他自己很少谈及过往,对济南战役中的起义,始终抱有一份自豪感。

认为这次起义,至少为他“赎清了一半的罪孽”。

历史评价对吴化文,始终充满矛盾,他的多次易主和复杂背景,让他在史书中成了一个,争议性人物。

解放战争中,吴化文的起义的确改变了战局,成为华东战场的一次重要转折点。

有着鲜明的时代烙印,也有着普通人的生存挣扎。

吴化文的名字,也许不会被人赞颂,济南战役中减少的鲜血,无疑为他的人生,增添了浓重的一笔。