“中国天眼”工程团队背后,

蕴藏着四代工程师与科学家的故事。

作者:陈 霖

编辑:王喆宁

1月19日上午,“国家工程师奖”表彰大会在人民大会堂举行,50个团队被授予“国家卓越工程师团队”称号,“中国天眼”工程团队名列其中。这一团队背后,蕴藏着四代工程师与科学家的故事。

千百年来,人类主要通过两种方式探测宇宙:一种是可见光,用来观测可见光的就是光学望远镜;另一种则是无线电,上世纪30年代,无线电工程师意外发现来自银河系中心的信号,后有了射电望远镜。

“中国天眼”正是射电望远镜,是全球射电天文学的重器。

·“中国天眼”。

“发射面积相当于30个标准足球场的大小,如果倒满矿泉水,全世界70亿人平均每人可以分到4瓶。”中国天眼总工程师姜鹏说。

2021年,在贵州黔南布依族苗族自治州平塘县的深山里,环球人物记者曾跟随姜鹏等人的脚步,追寻中国天眼30年的历程。

世上只剩中国这只“天眼”

到达“中国天眼”并不容易。记者从贵阳市一路向南,进入盘山公路,眼前有至少五重大山,奇形怪状,两个小时后到克度镇一个名为“大窝凼(音同荡)”的小村寨。

这是个被大自然拥抱的地方。大家开玩笑说:“外面的人进不来,里面的人出不去。”

这天,“天眼”正在运行,方圆5公里内没有信号,为避免电磁波干扰,前往“大锅”的人不许携带任何电子设备。

记者登上二三十米高的“锅沿”,行走在镂空的圈梁上,往下一看,是成片的草和树,仿佛悬在高空中。姜鹏介绍:“‘中国天眼’的特殊性,首先体现在‘视网膜’和‘瞳孔’上。”

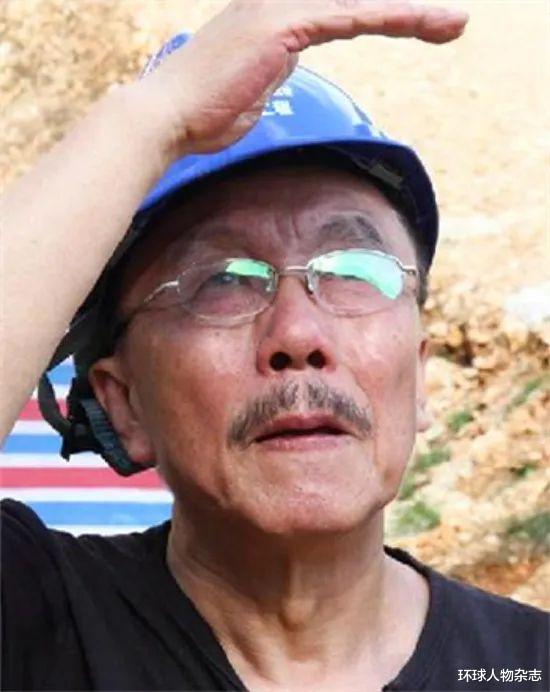

·姜鹏(左)正在与团队人员交流。图源:新华社。

“视网膜”指的是锅面,用来收集天文信号。它由4450块主动反射面拼成,可以按需求变成球面或抛物面,是世界首创的技术。

彼时,“瞳孔”正在运行,悬在锅面上方,它的学名是“馈源舱”,用来放置接收宇宙外信号的装置,重达30吨。

记者走到“天眼”背后,看到近万根钢索和索网,如果说反射面板是“视网膜”,那这些便是“视神经”。

·“中国天眼”正在建设中。

这就是索网工程,是世界上跨度最大、精度最高、工作方式最特别的索网工程结构,姜鹏正是索网工程的负责人。

“中国天眼”的设计没有先例可循,当时就出现“索疲劳”这个技术难题:要支撑“大锅”,索网的“承受疲劳应力”应是传统钢索的至少两倍。

姜鹏毕业于中科院力学研究所,专攻固体力学。他认为,力学在“中国天眼”扮演极其重要的角色,而索网结构最重要的部分是工艺。

·姜鹏(后)正在与团队人员交流。图源:新华社。

要把好几根钢索扭在一起制成巨大钢索支撑起来,容易产生磨损,姜鹏研制出特别的锚固技术,既让不同钢丝受力均匀,又能减少磨损,还有巨大受力,终于解决掉“中国天眼”建设以来最棘手的技术问题。

2017年,姜鹏被委以重任,成为调试组组长,全面主持望远镜调试工作,第二年成为总工程师。

2019年,据美国国家科学基金会披露,被誉为地球“两大眼睛”之一的波多黎各阿雷西博射电望远镜塌了,将被废弃——它直径350米,曾是世界最大射电望远镜。

至此,世界上只剩下中国的这只“天眼”了。2020年,国家天文台依托“中国天眼”发现的成果入选了《自然》和《科学》十大科学发现。

对姜鹏来说,“中国天眼”的意义还在于人类对于未知的好奇与探索。而这就要回到30年前的中国天文学界,回到我们上方那颗编号为79694的小行星……

上世纪60年代,吉林理科状元南仁东考入清华大学无线电系,后来到中科院读博。改革开放之初,国家建设资金并不充足,更别提建设天文学。

南仁东要观测天象,就要借用国外的天文望远镜。可那时,把磁带寄到国外,万一观测发生变化,来回纠正就要花好几个月。

90年代初,国际无线电科学联盟大会在日本召开,科学家提出要建设新一代射电望远镜。

“我们也建一个吧。”那时,已是中科院北京天文台副台长的南仁东提议道。为了争口气,“建造世上最大望远镜”成了他的毕生梦想。

·南仁东。

1994年,“天眼”概念被正式提出。

不过,这样一口“大锅”要建在哪里?选址成了第一代“天眼”工作者最重要的任务。

南仁东从8000多幅遥感卫星图中选出300多个洼坑,再将范围缩小至几十个,花了10多年才锁定了大窝凼:

群山是自然屏障,阻挡电磁波,避免干扰;中间是天然洼地,像大灶台,能安放“大锅”;这里是喀斯特地貌,能自然排水,雨水不会积在“锅底”造成腐蚀;地质也非常稳定,几乎没发生过大型地震。

选址期间,“天眼”迎来了第二代工作者,比如生于1961年的王启明。他是原“天眼”总工艺师,也是姜鹏的老领导。

王启明记得当时没有路,他和南仁东开着皮卡车,下了车,用镰刀砍草才能往前走几步;蟒蛇爬过来,就抡起木棍子挥几下赶走它;20厘米长的蜈蚣爬到身上,得猛跳几下才能把它甩开……

就是在这样的历史背景下,南仁东奠定了“天眼”团队今后几十年的作风。

“如果你在网上搜索FAST或‘天眼’,会发现在2015年以前,几乎没有什么报道。”王启明向记者回忆。

长期以来,南仁东规定:不能宣传。即便是国际顶级科学期刊《自然》杂志请团队写文章,他也拦下了:“除非是发表成果,否则一律不准对外宣传。吹什么牛?把事儿干了再去说。不要总说yes,要学会说no,老外才会平等看待你。”

·南仁东。

一直到2016年落成启动,人们才逐渐知道“天眼”。

姜鹏是在2009年正式加入“天眼”团队的,是第三代工作者,后来成为南仁东的助理,常跟着他去各地做实验。

一次,姜鹏解决了个大难题,兴奋地说:“我太高兴了!”没想到,他当即被南仁东泼了冷水:“高兴什么?你什么时候看到我开心过?我评上研究员也才高兴了两分钟。”

南仁东很少笑,也从不表扬人。

2007年,“天眼”成为“十一五”重大科学工程,南仁东立刻辞掉全部讲课业务,扎进大窝凼。“大锅”建成后,70岁的他竟然绕着“锅沿”小跑起来,露出了微笑。

可那时,南仁东已患肺癌,被查出来后,家人送他到郊区静养。学生宽慰他说:“你可以好好休息一下了。”南仁东回答:“就像坐牢一样。”

2017年夏天,“天眼”第一次发现脉冲星,南仁东病情却突然恶化。平日,姜鹏常给南仁东发邮件报告工作进展,也顺便谈谈难题和困惑,一次南仁东回复:“等大家都开心的时候,我们好好聊聊。”

·南仁东(中)和姜鹏(左)。

后来两人事务繁忙,谈心就搁置了。结果,9月16日一早,姜鹏得知南仁东离世。“我好像再也没有渠道可以和他联系了。”姜鹏缓了缓,打开电脑,给南仁东回信:“老爷子,我们还有机会聊聊吗?”

2018年后,为纪念南仁东,国家天文台将国际永久编号79694的小行星命名为“南仁东星”。

此后,“天眼”进入新的发展阶段,南仁东那股“先把事情干了”的务实作风和精神遗产也有了新的传承方式。

“连睡觉都在想怎么解决问题”

2018年,姜鹏接棒南仁东,成为总工程师。那几年,“天眼”已基本稳定,也陆续招进了第四代工作者。

“80后”孙纯是团队少有的女性工程师。她是贵州大学和国家天文台联合培养的硕士,专攻天文技术和反射面控制,毕业后入职国家天文台,参与观测计划,为用户排观测时间表。

·孙纯。

用户是指有观测星体需求的人,比如天文学家,而每个星体有特定的升降时间段。“天眼”一天运作24小时,孙纯就要为每位用户排观测时间,“就像排课表,充分合理利用每个时间段,保证用户都能观测他们想看的星体”。

在孙纯看来,前辈们把“天眼”建起来,而第四代工作者则负责把它维护好,“我要反复和用户沟通协调,这要有非常大的耐心,尤其不能出错,排计划如果有一点差错会直接影响后面的每个计划”。

在姜鹏的观念里,管理就是服务。这与“天眼”的工作性质有关。

“‘天眼’团队的一个特点是长周期围着一个事情转,至少一半人跟这个项目走过了10年。一辈子只干一件事,我觉得挺好。咱们国家有这么多人才,每个人做好分内的事,还愁国家不富强吗?”

“天眼”团队稳定了,而姜鹏从技术专家转变为管理者,承担和面临着新的压力。当接到考核、填表等任务时,姜鹏就挡下来。

“一会评优填表,一会赶个报告,他哪有心情做工程?做工程就是连睡觉都在想怎么解决难题。其他方面,你不要太打扰他。但交活时间要商量好,到点了他不找我,我一定找他,没完成肯定劈头盖脸地批评。”姜鹏笑道。

·姜鹏。

来到大窝凼,记者一直有个疑问:这样一座隐没在深山的大国重器,对普通百姓会产生怎样的影响?这些影响又是如何在代际间传承?

其实,建设“天眼”更加本质的影响是对未知的探索。

1998年出生的张乡龙是平塘县人,如今在“天眼”实习。小时候,他看《超时空接触》,爱上了天文学。老家附近的黔南民族师范学院依托“天眼”成立天文专业,他以第一志愿考上,花一年多做了台小型射电望远镜,拿它接收到了银河信号。

·“中国天眼”。

“这么小的望远镜就要花这么多功夫,可以想见‘天眼’有多不容易。”实习时,他辅助工程师安排观测计划,“每次辅助排表,我就会想,宇宙的秘密可能就要被发现了!”

事实上,围绕着“天眼”产生了很多人才培养计划,比如贵州师范大学成立的“南仁东班”,姜鹏是校外导师之一。

一次姜鹏去讲学,“00后”大一新生刘朔钰听他讲“大锅”,很感兴趣,课后问他:“我能不能去天眼学习?”“行啊!”小刘就这样进入团队学习。在那里,他收获了精神上的淬炼。

“‘’天眼’是一种更深层次的‘美’,任何人沉下心去了解,都会爱上它。”姜鹏说。

·“中国天眼”。