本文严格依据权威信源(官媒占比超80%),结合2022-2025年最新动态及历史数据,最终观点保持中立。结尾附有参考资料及相关截图。

台海风声再起,四处都能听到“擦枪走火”的隐忧。

2025年4月,解放军东部战区在台岛周边展开涵盖海空火力联动的实战化演练,这场规模浩大的演练被普遍视为对“利刃2024”演习的强力回应。

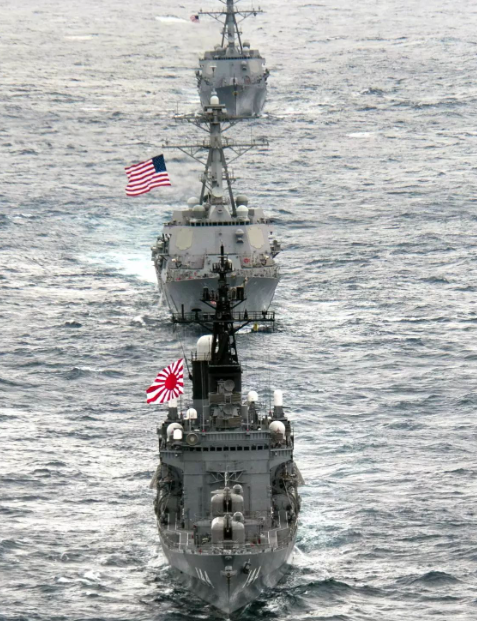

其实,早在2024年2月,日美“利刃2024”就已迈出了“首将中国列为假想敌”的危险一步,还模拟了对解放军舰队的攻击。

这样前后呼应的军事动作,令台海局势骤然吃紧,也让亚太安全环境更加复杂。

是何种动因,让日美联手在演习中越过外交红线?

一、演习核心内容:从假想敌到实战化推演

一、演习核心内容:从假想敌到实战化推演2024年2月,日美“利刃2024”联合指挥所演习把“台海冲突”模拟成主场景,并首次在地图上明确标注中国及解放军舰队作为攻击目标。

根据日本《产经新闻》在2025年4月的曝料,日方自卫队甚至出动F-15J发射反舰导弹,模拟对解放军登陆舰队进行精准打击,动作相当露骨。

这里的“首次”,其实已经突破了中日关系一直以来的“红线”。

日本这些年虽在防卫白皮书中屡屡强调“中国威胁”,但官方层面却很少公开把中国单列为演习中的直接攻击对象。

然而“利刃2024”却走向了一个更具挑衅性的地步:加强与美军的网络、信息、后勤乃至多域协同。

演习也不再局限于“防御型”课题,而更趋近于“先发制人”的色彩。

这也是一次技术升级的综合体现。

美军在演习中使用了“零信任网络”系统,实现了与澳大利亚、加拿大等盟友的实时数据共享。

此前的2023年“大规模环球演习”也被视为本次行动的预演,让日美能够在指挥、监控和反应速度上实现突破式的提升。

若把时间再往前追溯到2016年的日美“利剑”演习,当时更多着眼于岛屿防御、海空联动和后勤保障,却没有明确攻击性模拟。

如今“利刃2024”,则标志着日本在这段时间内完成了从“防御模式”向“进攻性威慑模式”的演习转型。

可以说,这一演变背后隐藏的是日本和美国对亚太地区军事格局的重新审视。

在美国“印太战略”框架内,日本承担的角色日渐重要:从地理位置看,它几乎扼守中国海军进入太平洋的要冲;从同盟结构看,日本可提供美军驻扎及后勤支持,为多国联动提供桥梁。

演习把中国定为“假想敌”,正是把日本推至一个更前沿、更具冒险性的地带。

二、日本的走钢丝的战略冒险

二、日本的走钢丝的战略冒险日本对华策略此前一直比较微妙:既有经贸合作关系,也有防范心理。

2024年的《防卫白皮书》却话锋凌厉,将中国列为“最大战略挑战”,同时宣布采购400枚美制“战斧”巡航导弹,射程覆盖中国沿海区域。

这种军事层面的升级,使得日本看上去已经开始一点点打破“专守防卫”的定位,背离和平宪法的初衷。

国内却并非铁板一块。以冲绳为首的地方政府与民间团体,对驻日美军早就颇有怨言。

在“利刃2024”的演练过程中,日美部队还进行了一项“疏散居民”的模拟演练,使用美军“鱼鹰”运输机将部分“前线群众”转移到后方。

冲绳民众的抗议声随即高涨,认为这种演习会让冲绳成为“假想的火药桶”,而且也难免令中方更加警惕。

更耐人寻味的是,日本政府一面在外交场合“小心翼翼”,不愿承认将中国列为假想敌;另一面却对媒体的“爆料”保持默许,甚至暗中推波助澜。

这种“两面派”的把戏,是想维持对华关系中的经贸联系,又要向美国递交“同盟履历表”,证明自己有诚意配合“印太战略”。

在日本政坛内部,也有政治势力希望通过炒热“周边威胁”,为修宪、扩军寻找借口。

三、中方反制动作

三、中方反制动作对日美的高强度演习,中国不仅在言辞上表明态度,更在行动上作出回应。

2025年4月1日,东部战区派出海空军多兵种力量进行大规模实弹演练,重点科目包括“夺取制空权”和“对海打击”,同时火箭军也展开区域拒止能力的检验。

当解放军战机在台岛周围巡航,当海军舰艇在相关海域展开演练,这既是一次实战化训练,也是一种姿态:任何意图破坏中国主权的外部势力,都需三思而后行。

中国国防部在2024年就曾发出严正声明,批评日美“制造地区对立”,要求日本恪守“不支持台独”的承诺。

对于日本在防卫政策上的越线式扩张,中方也再三警告:每一分军事冒险,都可能招致更强硬的反制。

2025年2月,中俄海军在印尼的“科莫多-2025”演习中联手亮相,彰显了两国在亚太海域的协同存在。

加上俄罗斯国防部于2024年发声,强调日美演习已将俄方利益纳入威胁范围,俄方轰炸机在日本海上空巡航示威,令局势更趋于多方角力。

四、亚太安全格局的裂变美国一直推行“印太战略”,在2023年的“大规模环球演习”中,就已经开始为“利刃2024”打基础:一旦发生冲突,美国希望依托日本、澳大利亚、加拿大、菲律宾等盟国,构建一个全方位“对华包围网”。

日本既是核心串联者,又是前沿基地。

这样的“包围网”并非牢不可破,至少在东南亚出现了分歧与隐忧。

菲律宾、印尼等国从2024年起,明显加强了对美日军事活动的观察,也多次在南海海域进行监测。

毕竟南海周边一旦出现更激烈的冲突,首先受影响的就是这些地缘位置敏感的国家。

它们并不希望成为大国角力的“棋盘格子”。

俄方则对日美演习提出强烈抗议,称其在日本海及附近空域的行动“严重威胁俄罗斯主权”。

2024年8月后的多轮声明显示,俄军开始在远东和北方海域加大巡逻和演习力度,用以应对美日可能带来的“滑坡效应”。

美俄之间本就是多重回合,此时因日本的主动参与而产生“叠加效应”,让局势更加捉摸不定。

美国努力拉拢诸多盟友在印太划设一条更紧密的防线,而中国则结合自身的地缘,用实际行动展示对台海、南海的保护,并和俄罗斯、部分东南亚国家等维持一定的战略伙伴关系。

世界各国看似都在挑选队伍,实则每一步都小心翼翼,不敢轻易踏入“冲突泥潭”。

五、2025何去何从?

五、2025何去何从?走到2025年,台海周边突然成为了最敏感、最可能爆发意外冲突的神经末梢。

日美“利刃2024”让人隐约感到冷战思维的“幽灵”再现,仿佛要用军事大棒划出“势力范围”。

与之呼应的,是日本国内的外购先进武器、对外“预警”与演习规模年年上升。

中方的反制演练与其他大国的同步动作,让这一地区的军事对峙态势更加直白。

可从另一个角度说,历史早已证明,单凭军演或武器扩充,远不足以解决真正的安全焦虑。

不管是日本想要自保,还是美国要维持霸权,终究得权衡地区内的反弹成本。

冲绳、九州等地方势力的反战情绪,早晚可能演变成日本政府难以平抑的政治压力。对于中方而言,又何尝不是如此——必须平衡反制战备与维持和平发展的多元诉求。

美国印太司令部2023—2024年的相关文件,以及日本防卫省针对“利刃2024”的公开说明,都在释放一个信号:这是一次检验美日同盟“进攻型”能力的重大项目,日后或会在2025年的演习计划中进行升级。

对亚太其他国家而言,更需防范被捆绑进某种“阵营对抗”。

参考资料:(一)

(二)

(三)

(四)

(四)

(五)

(六)