美国记者斯诺并不轻信外界的传言,他坚信只有亲眼所见才能了解真相。因此,他毅然决定跨越重重障碍,突破国民党的严密封锁,长途跋涉来到这片充满未知的区域。

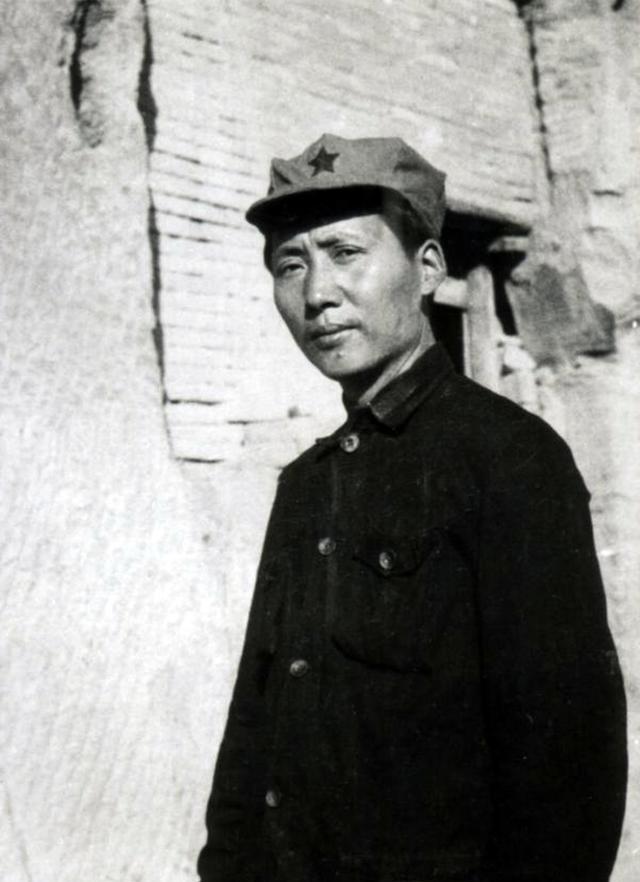

在延安,斯诺首次与毛泽东会面。谈及毛泽东,斯诺毫不掩饰自己的钦佩之情,他认为:“在全球范围内,没有哪位领袖能像毛泽东一样,具备如此强大的个人魅力和无人能及的领导才能。”

毛泽东的卓越才能究竟达到何种程度,他又是如何赢得如此众多人的敬仰?

【潜龙出渊】

毛主席从小就显露出与众不同的特质,那时他还在韶山冲的山村里生活。

当时的毛泽东还只是个没出过远门的普通农家子弟。他父亲毛贻昌早年从军攒了些家底,买了些田地,可惜后来打官司败诉,把地都赔了进去。

毛泽东年少时对传统经典兴趣不大,反而沉迷于《三国演义》这类小说。私塾老师邹春培认为他看这些书是不务正业。但令人惊讶的是,尽管毛泽东整天阅读这些课外书籍,他的学业成绩却丝毫不受影响。每当邹春培提出一些复杂的问题,毛泽东总能流利作答,这让老师感到十分意外。

邹春培有一次让毛泽东站起来朗读课文,没想到毛泽东直接反问:“坐着读不也一样吗?何必非要站起来?”这个回答让邹春培感到意外。

邹春培教了这么多年书,头一回碰上敢跟他对着干的学生,他愣了一下,一时没接上话。

没过多久,邹春培意识到自己已经无法再教授更多知识了,于是对毛贻昌说:“我看润之这孩子将来肯定能成大事,我已经教不了他什么了。你应该让他继续学习,离开这个小地方,去追求更广阔的天地。”

毛贻昌认为毛泽东不够勤奋,因此中断了他的学业。有一次,家中来了客人,毛贻昌当着客人的面批评毛泽东懒惰,并对他进行了严厉的责骂。

毛泽东对此十分愤怒,直接与父亲发生了争执。毛贻昌被儿子的顶撞激怒,准备用鞭子教训他。

毛泽东并未选择被动应对,他迅速转移至池塘旁,并发出警告:“若你继续追赶,我将毫不犹豫地跳入水中。”

文七妹看到儿子的行为感到非常震惊,她赶紧劝丈夫别动手。在场的其他人也帮着劝说。毛贻昌有些犹豫,最后说:“只要你跪下认错,这次我就放过你。”

毛泽东回应道:“要跪的话,单膝着地就行。”

面对儿子的坚持,毛贻昌最终只得同意了他的请求。

毛主席始终将这件事铭记于心,他曾对斯诺坦言:“从那一刻起,我领悟了一个真理:在某些情况下,你越是抗争,对方就越畏惧。一味退让只会让人觉得你软弱可欺。世事往往如此,不反抗就会处处受制,而一旦挺身而出,反而能达成目标……”

这次事件之后,毛贻昌不再提教训儿子的事。与此同时,毛泽东偶然接触到了《盛世危言》这本书。这段时期,父子关系出现了微妙变化,毛泽东也通过阅读开阔了视野。这本书对年轻的毛泽东产生了重要影响,为他日后的思想发展奠定了基础。

中国的命运似乎正走向衰亡。

毛泽东在阅读大量书籍后,深刻意识到国家正处于生死存亡的紧要关头,作为国民,他深感肩负重任,不能继续蜗居在韶山冲。经过与父亲的一番交涉,他终于获得了父亲的许可,决定外出求学,开启自己的人生探索之旅。

【毛主席的初次用兵】

在毛泽东的求学经历中,杨昌济无疑是最受他敬重的导师。杨昌济不仅以其深厚的学识影响了毛泽东,更在思想和人格塑造上给予了他极大的启发。毛泽东曾多次提到,杨昌济的教诲对他后来的革命生涯产生了深远的影响。可以说,杨昌济在毛泽东的成长过程中扮演了至关重要的角色。

杨昌济是当时有名的教育专家,一直主张通过教育来振兴国家。他毕生的愿望就是培养出能够支撑国家未来的杰出人才。在湖南第一师范学院任教期间,他遇到了毛泽东,立刻认定这就是他一直在寻找的栋梁之材,一个能够扭转国家危局的非凡人物。

毛泽东在湖南师范就读期间,展现出了杨昌济所期望的才能。当时,长沙遭遇了一股败退的军队,学校师生普遍认为应当撤离到后山,以避免可能的冲突。然而,毛泽东却持不同看法,他认为应该采取更为积极的应对措施。这一事件不仅体现了毛泽东的独立思考能力,也显示了他对局势的敏锐判断。

毛泽东持有不同看法,他解释道:"这些溃败的敌军现在就像受惊的鸟群,不敢明目张胆地进入城市。他们目前对长沙的防御状况一无所知。如果我们主动出城,就会暴露城内兵力不足的实情。这样一来,整个师范学院甚至整个长沙都可能面临被掠夺的危险。同时,我们撤退到后山的计划也会因此陷入险境......"

经过一番讨论,毛泽东主张主动进攻,驱散这些残余部队。这一提议让在场的师生们感到困惑。毕竟,这些学生既没有军事经验,也没有武器装备,如何能与训练有素的正规军抗衡?

毛泽东展现出了坚定的信心,他成功地说服了老师和同学,决定关闭师范学校的大门,并在围墙上安装了锋利的刀片。他还安排学生每天轮流巡逻,使得前来侦查的哨兵看到学生们组织有序,不敢轻易靠近。此外,毛泽东还特意与长沙商会沟通,争取到了他们的财产捐赠,并亲自前往警察局借来了几支枪支。

周围的同学都对他这奇怪的举动感到莫名其妙。

毛泽东简短地回应道:“撤军。”

夜幕降临后,毛泽东安排部分学生带着事先准备的木制枪支,守在山顶的指定位置。与此同时,他带着装满钱的袋子,借助夜色的掩护,前往与部队进行谈判。

面对毛泽东独自到访,军队指挥官显得十分意外,他直接问道:"难道你不担心我会下令处决你吗?"

毛泽东神色镇定,简短地表明了自己的立场:“我们的同志已经在外围布防,如果我发生不测,你们一个也逃不了。”

听到这番话,首领顿时警觉起来,立即派人四处查看。果然,周围的山坡上亮起了密密麻麻的火把,仿佛有数千支枪正对准他们。首领的脸色立刻变得凝重。毛泽东接着说:“你们当兵不过是为了混口饭吃,我这儿有些银元,可以分给各位兄弟,算是给你们的路费。你们离家这么多年,也该想家了吧?”

毛泽东一番真诚的话语打动了不少士兵,他们的头领想到那些在山间晃动的武器,终于决定撤离。然而,毛泽东紧接着提出:“钱可以给你们,但你们得先把枪放下。”

听到这番话,士兵们的表情瞬间凝重起来。对他们而言,枪械不仅是装备,更是生存的保障。失去了武器,士兵的身份和意义也就无从谈起了。

毛泽东明确要求对方解除武装:“不放下武器,我无法判断你们的投降是否真诚。只有先缴械,才能拿到银元,否则这事没得谈。”

在激烈的谈判后,对方领导人最终妥协,认可了毛泽东的提议。他清楚地意识到,面对那些潜伏在暗中的对手,自己并没有十足的胜算。

毛泽东按照约定,把枪支集中堆放,同时兑现承诺,发放了银元。学生们接到信号后,迅速接管了武器。当士兵们发现学生们背上所谓的"枪支"只是木制假货时,才意识到自己中了圈套。但此时他们已经交出了真枪,再加上拿到了报酬,反抗的念头也就没那么强烈了。

毛泽东凭借这一壮举在长沙声名大噪,当地百姓纷纷称赞他胆识过人,堪称独一无二的英雄。

当时毛泽东年仅24岁,这次经历首次显示出他在军事方面的才能。

【长征时的毛主席】

从这些经历可以看出,毛泽东确实天赋异禀,但仅靠聪明才智,他无法实现“改天换地”的壮举。

毛泽东的人生并非一帆风顺,他也经历过艰难时期。据他对斯诺的回忆,年轻时曾在北平求学,生活条件十分艰苦。那时他住在三眼井的一处合租房,与七八个人挤在一起。晚上翻身都得先提醒室友,夏天还要忍受蚊虫的侵扰。尽管生活清贫,毛泽东却并不以此为苦。

毛主席在北平观赏梅花时,被美景深深打动,留下了深刻印象。这段经历之所以让他铭记在心,很可能与他早年的艰苦经历有关。在长征途中,他早已磨练出坚韧的意志,这或许使他更能欣赏生活中的美好时刻。

1934年8月,由于红军在反围剿战役中失利,国民党军队逐渐逼近根据地,形势十分严峻。面对这种局面,中共中央决定撤离原有根据地,实施战略转移。这一行动后来被称作长征,红军跨越了长达两万五千里的艰难路程,成为历史上一次极具挑战性和深远意义的军事行动。

长征刚开始那会儿,毛泽东突然失去了对部队的指挥权。他亲自组建的红军在湘江之战中伤亡巨大。由于缺少毛泽东的领导,红军接连遭遇失败,形势十分不利。

红军领导层逐渐认识到,没有毛泽东的指导,他们可能无法成功抵达陕北,甚至面临全军覆没的风险。1935年,在红军到达遵义后,他们紧急召开了一次重要会议。

这次会议成为红军命运的转折点,长期未受重视的毛泽东重新掌权。毛主席一上任,便指挥红军“四渡赤水”,成功摆脱了国民党的包围圈。他甚至还派兵佯攻贵阳,当时蒋介石自以为胜局已定,亲自飞往前线督战。得知红军逼近的消息后,蒋介石惊慌失措,急忙调派国民党部队前来保护自己。

毛主席的这一策略实际上是一种巧妙的战术,目的是通过假动作来调动国民党的军队。他形象地比喻道:“国民党就像个随我指挥的移动靶子,我指向哪,他们就得往哪去。”这种比喻生动地说明了毛主席如何利用智慧和策略来操控敌军的行动,展示了他在军事指挥上的高超技艺。通过这种方式,毛主席有效地分散了国民党的注意力,为自己争取了更多的战略空间和主动权。

毛泽东凭借其卓越的战略智慧,成功引导红军摆脱困境。在他的精心部署下,红军巧妙地避开了敌人的围追堵截,转危为安。这种高超的指挥艺术,不仅展现了毛泽东的军事才能,也为红军的生存和发展提供了有力保障。通过灵活运用战术,红军在极端困难的环境中得以保存实力,为后续的革命斗争奠定了坚实基础。毛泽东的领导在这一过程中起到了决定性作用,使红军能够在危机中寻得生机,最终走向胜利。

在中国共产党领导下,经过毛主席的正确指引,中国大陆最终获得了解放。那些曾经历长征的老战士回忆起那段艰苦岁月时,依然满怀深情地表示:“我们跟随主席,不是出于其他原因,只有主席才能带领我们走出困境,挽救我们的生命。”

周恩来同志曾感慨地评价道:"毛泽东同志的军事指挥才能堪称出神入化。"这一评价生动体现了毛泽东同志在革命战争年代卓越的军事指挥艺术和战略眼光。作为中国共产党的主要领导人之一,毛泽东同志在长期的革命实践中,创造性地运用马克思主义军事理论,结合中国革命的具体实际,形成了独具特色的军事思想体系。他的战略战术思想,如"集中优势兵力,各个歼灭敌人"、"农村包围城市"等,为中国革命的胜利作出了重大贡献。周恩来同志的这一评价,不仅是对毛泽东同志军事才能的由衷赞叹,更是对中国共产党在革命战争年代军事实践的高度概括。

朱老总、彭德怀、叶剑英、邓小平等人多次强调,如果没有毛主席的领导,中国可能还会在黑暗中摸索很长时间。这些领导人一致认为,毛主席的指导对中国的发展起到了至关重要的作用。他们的话语中透露出对毛主席的深切敬意和对其历史贡献的认可。这些评价不仅反映了毛主席在中国革命和建设中的核心地位,也突显了他在中国历史上的重要影响。通过这些言论,我们可以更清楚地理解毛主席在中国现代史上的不可替代性。

毛主席的追随者们对他的崇敬是显而易见的,然而,很多人可能没有意识到,他的影响早已超越了国界。在全球范围内,毛泽东的思想和行动吸引了无数支持者,成为国际舞台上的重要人物。他的理念不仅在中国的革命历程中发挥了关键作用,还在世界各地的社会变革中产生了深远的影响。这种广泛的认可和追随,充分体现了他在全球范围内的巨大影响力。

【毛主席的影响力】

1972年,美国总统尼克松踏上了中国的土地,这次访问给他留下了深刻的印象。他在后来的回忆中坦言,面对毛泽东时,他感觉自己像是一个初次走进课堂的学生。这次历史性的会面不仅改变了中美关系,也让尼克松对这位中国领导人产生了由衷的敬佩。

美国前国务卿基辛格在其著作《论中国》中描述了他与毛泽东会面时的深刻印象。他坦言,面对这位中国领导人时,内心感受到一种难以言喻的震撼。这种体验不仅体现了毛泽东强大的个人魅力,也反映了他在国际政治舞台上的重要地位。基辛格的这一描述,生动地展现了毛泽东给外国政要留下的深刻印象,同时也凸显了中美关系发展过程中这一历史性会面的重要意义。

当时,全球范围内因毛泽东的思想引发了巨大反响。在日本,一些团体以毛泽东思想为指导,公开提出要推翻天皇制,学习中国的革命理念。在法国,数以百万计的民众走上街头,积极响应毛泽东的号召。而在美国,黑豹党也受到这一思潮的影响,但由于其行动触及了美国的核心利益,迅速遭到政府的强力打压,最终未能长久维持。

毛主席之所以赢得同志和对手的共同敬仰,主要归功于他卓越的能力和非凡的个人魅力,堪称“非凡的领导者”。然而,最核心的原因在于他毕生致力于为最贫困的民众奋斗,毫无私心,是真正的人民领袖。正是由于人民的坚定支持,毛主席获得了无尽的动力,使他在任何挑战面前都能取得胜利。

在探讨如何评价毛主席一生的话题时,有网友创作了一副对联:

毛泽东的卓越贡献体现在多个方面:他始终以人民利益为核心,坚持艰苦奋斗的作风;成功指挥了辽沈、淮海、平津三大决定性战役;在长征途中四次跨越赤水河,展现了卓越的军事才能;创作了五部重要理论著作,为革命事业提供思想指导;为革命事业牺牲了多位亲人;七次抵御外来侵略,捍卫国家主权;提出八字宪法,推动农业合作化;撰写九评文章,批判修正主义;发表十论关系,阐述社会主义建设方针。从历史的高度俯瞰,社会发展充满曲折,但毛泽东的贡献深刻影响了中国的发展进程。