引言

崔子范(1915-2011)是中国当代大写意花鸟画的代表性艺术家,他的一生跨越了革命战争、新中国建设与改革开放三个历史阶段。他以“大朴不雕”的艺术风格,将传统文人画的写意精神与时代气息相结合,开创了兼具民族性与现代性的艺术语言。本文将从崔子范的人生经历、艺术探索、创作特征及其文化贡献四方面,剖析其艺术人生的独特价值。

一、从革命战士到艺术家的双重人生轨迹

崔子范的艺术人生始于家国情怀与个人理想的交织。他原名崔尚治,生于山东莱西一个普通农家,自幼习画,师从吴昌硕弟子张子莲,打下扎实的传统笔墨基础。然而,1937年抗战爆发后,他毅然投笔从戎,加入中华民族解放先锋队,历任八路军民运科长、胶东区南海公署专员等职。在延安军政学院和高级党校的学习经历(1940-1945),不仅塑造了他的革命信仰,也深化了他对民间艺术质朴美学的理解。这一时期,他将艺术理想暂时让位于民族救亡,但始终以“心中作画”的方式保持对艺术的赤诚。

新中国成立后,崔子范虽身居要职(如北京医院政委、国务院城市建设部勘察测量局局长),却始终心系丹青。1952年,他经裱画师刘金涛引荐拜谒齐白石,白石老人对其《公鸡图》题赞“真大写意”,这一评价成为他艺术转向的关键动力。1956年,他主动请辞官职,参与筹建北京中国画院并任副院长,正式回归艺术领域。这种“弃官从艺”的选择,不仅体现了个人对艺术的执着,更折射出新中国文化建设的时代需求。

二、艺术语言的革新:传统、民间与现代的三重融合

崔子范的艺术探索以“守正创新”为核心,其创作特征可概括为以下三点:

1. 传统写意的深化

他深入研究徐渭、朱耷、吴昌硕、齐白石一脉的大写意传统,尤其注重“以书入画”的笔墨表现。其作品《枯木逢春》以苍劲的焦墨线条勾勒老树,用淡赭渲染新芽,既延续了文人画的“骨法用笔”,又通过构图留白强化了生命的隐喻。

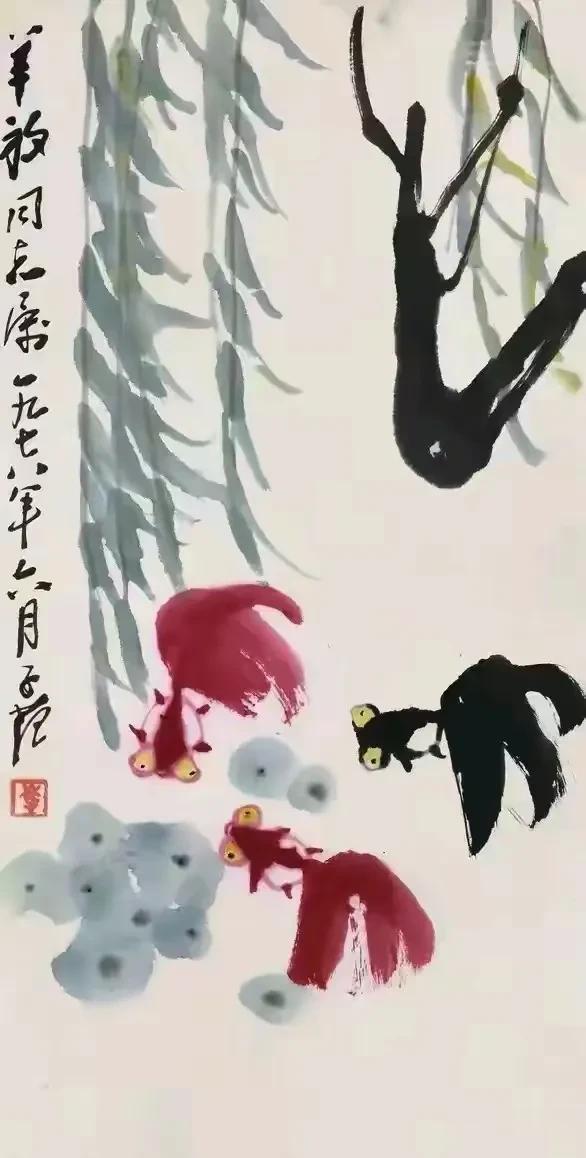

2. 民间艺术的升华

战争年代深入农村的经历,使他将剪纸、年画等民间艺术的造型语言融入创作。例如《芦塘枪声》中野鸭的夸张形态与平面化处理,借鉴了民间艺术的稚拙趣味;《稻谷年丰鱼鸭贱》则以明快的色块组合,传递出乡土生活的丰饶之美。

3. 现代构成的突破

1980年代后,崔子范大胆吸收西方现代绘画的构成理念。在《松柏长青》等作品中,他采用几何化的形体分割画面,通过大色块对比(如朱砂与石绿的撞色)增强视觉张力,形成“简练而强烈”的现代审美特征。这种探索突破了传统花鸟画的程式,赋予写意画以时代活力。

三、时代精神的视觉化表达

崔子范的作品始终与家国命运紧密相连,其创作主题可分为三类:

1. 历史记忆的铭刻

《艰苦岁月》以成排的红高粱象征抗战时期的“青纱帐”,《芦塘枪声》通过惊飞的野鸭暗喻战争伤痛,将个人经历升华为民族集体记忆的写照。

2. 时代变革的礼赞

改革开放后,他以《枯木逢春》《松柏长青》等作品抒发劫后重生的喜悦;《满堂红》《和平盛世》则以饱满的构图与热烈色彩,讴歌社会发展的蓬勃气象。

3. 文化使命的践行

他晚年隐居莱西,提出“谢应酬、抢时间、抓创作”的九字方针,创作了《万年青》《六合同春》等作品,并先后向中国美术馆、家乡莱西、北京画院捐赠精品画作400余幅,践行“大画精品捐国家”的誓言。

四、艺术史坐标中的崔子范

崔子范的艺术贡献在于:其一,他打破了文人画“逸笔草草”的审美定式,通过民间艺术的质朴与现代构成的张力,拓展了大写意花鸟画的表现维度;其二,他将个人命运融入时代洪流,使传统写意画从文人自娱转向社会关怀,实现了艺术功能的重构。正如中央美术学院教授邵大箴所言:“崔子范的探索为现代中国画开辟了新天地,其革新精神对后世具有启示意义。”

结语

崔子范用笔墨书写了一部“艺术为人民”的生命史诗。从战火中的革命者到画院领导者,从传统继承者到现代革新家,他始终以赤子之心回应时代召唤。其作品中浑厚的笔墨、炽热的情感与创新的形式,不仅成就了大写意花鸟画的新高峰,更成为中国美术现代转型的重要坐标。正如他在遗嘱中写道:“书画有价也无价……大画精品捐国家”——这既是艺术家的终极理想,亦是对民族文化的深情告白。