我只画给我留下深刻印象的东西,否则我就画不出来。即使当我绘制委托的肖像时,模特也必须让我有所感触,没有情感,我就不想画。

—— 阿维格多·阿利卡

改变创作的决定

1965年,以色列艺术家阿维格多·阿利卡在一次画展中做出了改变他此后创作生涯的重要决定。

那是一场在卢浮宫举办的意大利现实主义画家卡拉瓦乔的画展,面对卡拉瓦乔充满戏剧张力的画作,阿利卡突然对自己的抽象主义创作产生了怀疑,那些自遥远年代留下的经典让他深切意识到自己所做的一切都是从绘画到绘画,而没有将绘画行为与观看事实联系起来。

曾经的阿利卡对于在作品中隐含情节等联想持排斥态度,卡拉瓦乔的作品却让他看到了在戏剧性和世俗性中对于表现“真实”的更多可能,也促使他反思自己此前在抽象领域的创作。

抓住稍纵即逝的真实、画下永恒瞬间是阿利卡创作中的至高追求,他曾在自己的著作中写下,“在画画的时候,最重要的是真实,不是客观真实——因为我们不能拥有客观真实,而是主观真实;也就是说得揪住自己说真话的那一刻,我们大家都知道我们会作假,但作假是不应该的,应该讲真话。”

他曾以为抽象画能够让他摒除其他杂念,在创作中直指自己所追寻的真实,然而在新的冲击中,他意识到自己似乎走入了创作的误区,既然抽象画与自己所追求的并不契合,那坚持抽象的意义又在于哪里?他想,或许在写实主义中可以找到答案。

那时的阿利卡已凭借抽象艺术创作在国际画坛享有盛名,从抽象骤然跨越到写实,不仅意味着要面临重新出发的创作困难,也面临着要放弃自己在抽象领域已有的成就与荣光。

但阿利卡足够冷静与清醒,于他而言,绘画不是获得名利的工具,而是解放自己的信仰。从十三岁那年被关进纳粹集中营后,唯有绘画支撑他度过一个个难捱的日夜,并让他得到了保释机会,此后因绘画而得以继续的人生里,忠于绘画的意义,忠于创作的追求,或许才算是对得起着来之不易的艺术生命。

追求主观真实

在更为契合的表现方式中,阿利卡的创作愈发自由而畅快,他不断深入探索着自己所追求的“主观真实”,仅用五年的时间便重回巅峰,再次以写实画家的身份震惊艺术界。

虽然不再涉足抽象艺术,但能够如此之快的适应写实主义创作,并再次做出成绩,过往学习和创作中打下的扎实绘画基础起到了重要的作用。

年少被解救之后,阿利卡曾在以色列的耶路撒冷美术院校接受专业的现代美术教育,他画素描、画抽象,广泛学习艺术史中能够触动自己的诸多表达方式,如古典主义、荷兰画派等,这些积淀融汇在写实主义创作中,使他在具象创作时不仅在各种技法间熟练转换,也能够忠于自己的感受,因此真正找到了个人的创作方向与风格。

他着眼于描绘可见的客观世界,通过素描写生观察并记录着周遭所见所遇的一切。他的素描作品几乎都是在街道、地铁、音乐会等这些日常生活场景中创作而成,当他感受到周围的人或事物所产生的突然而自发的吸引力,便会抓住那一点灵感与真实将其快速描绘。

在长久的观察和创作实践中,阿利卡跟随着个人的创作冲动,感受着日常生活中所有微小事件或事物存在的意义,力求一次完成,完整记录当下所有的感受,而不是留给下一次去补全,那样的画作对他来说便失去了及时性与真实感。

他不仅探索主观真实,也并不满足即有的艺术语言与形式,不断追寻更多让画面更为完善及和谐的创作方式。

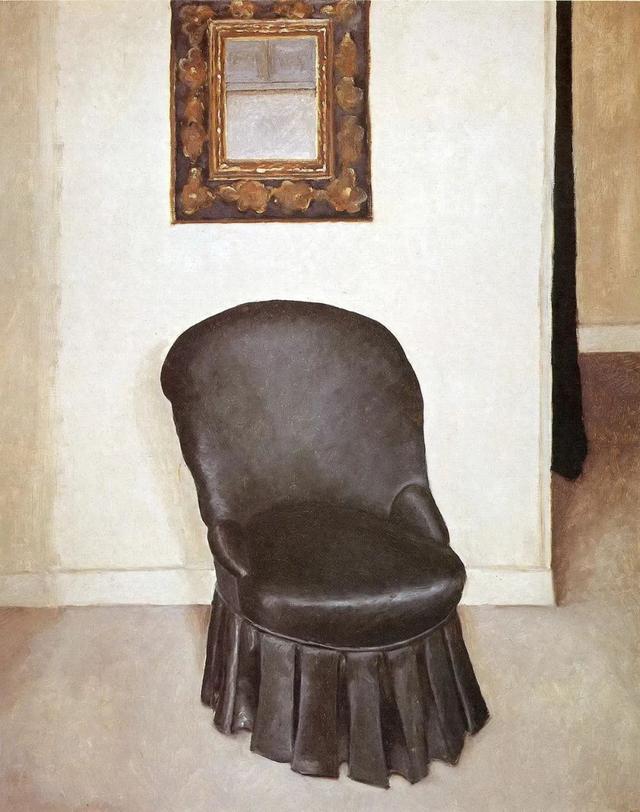

一把立在角落的小提琴、一扇隐约开合的门、一摞叠放整齐的衣物……,这些朴素之物成为他作品中的主角,当主观感受与客观存在产生碰撞的瞬间,就是“主观真实”产生的瞬间。阿利卡在显与隐之中,不断感受和追索着,通过片段、留白等画面语言,让瞬间变为令人玩味和深思的永恒。

画静物尚且如此,画本身便具有主观性的人物更是将阿利卡的创作特性体现分明,他画别人,更画自己,以简约凝练的笔触和用色将人物内在的精神性甚至本身具备的不确定性加以提炼,做到了用画笔写实,用画笔言真。

他曾说,“对于我来说,一张画是一次询问,而不是一次肯定,当我画画时,我试图看我看到的东西,试图画我看到的东西。”

到晚年,阿利卡已成为20世纪后半叶国际画坛具象写实绘画的重要代表人物之一,也成为了以色列最重要的现代艺术家之一。尤其在进入90年代以后,他的创作在中国备受关注,也影响了许多国内外的画家。

2010年4月29日,81岁的阿利卡在法国巴黎与世长辞。而他留下来的诸多画作中,那些折角的书页、泛黄的物件,仍在不断提醒着人们,某时某地,曾经真实地发生过什么。