有明一代书家,墨迹传世之多,流布之广,影响之深远者,莫过于祝允明、文征明、董其昌三人。他们潜研临古,功力渊深,并能创造出各自独特的艺术风貌。而所采之博,师法之古,兼备诸体,形态多变,乃臻于形质端美而神采飞扬者,又当首推祝氏。

祝枝山(1460-1527)

祝枝山(1460-1527),别名祝允明、祝希哲,明朝著名书法家、文学家,与唐寅、文徵明、徐祯卿齐名,并称为“吴中四才子”。最初祝枝山学习书法,是经由家中长辈的教导。在这个过程中,对他的书法风格形成影响最深的两个人,一位是他的外祖父徐有贞,另外一个是他的岳父李应祯。

祝枝山的书法擅长行草,早年跟随外祖父学习书法。徐有贞才华绝世,天文、地理、道释等都精通。他的字深得古雅之气,沿袭了怀素、米芾等人的笔意。徐有贞主张祝枝山多加临习晋人的书风,在祝枝山幼时就引导他临摹了大量晋代的书法作品,并且将晋风飘逸随性的特点发扬光大。徐有贞凭借自己多年的书法经验,奠定了祝枝山在草书领域的高级审美。

祝枝山师从其岳父李应祯学书十余年。李应祯的行书在用笔处十分精巧、灵动,这对于祝枝山后期风格形成也颇有影响。在当时流传着“唐伯虎的画,祝枝山的字”之说,他的笔意吸取了唐虞世南、元赵孟頫书法之神,发扬晋王羲之、王献之行书、唐怀素草书之势,融会贯通,自成一家,衍生成极具个人特点的狂草风格。

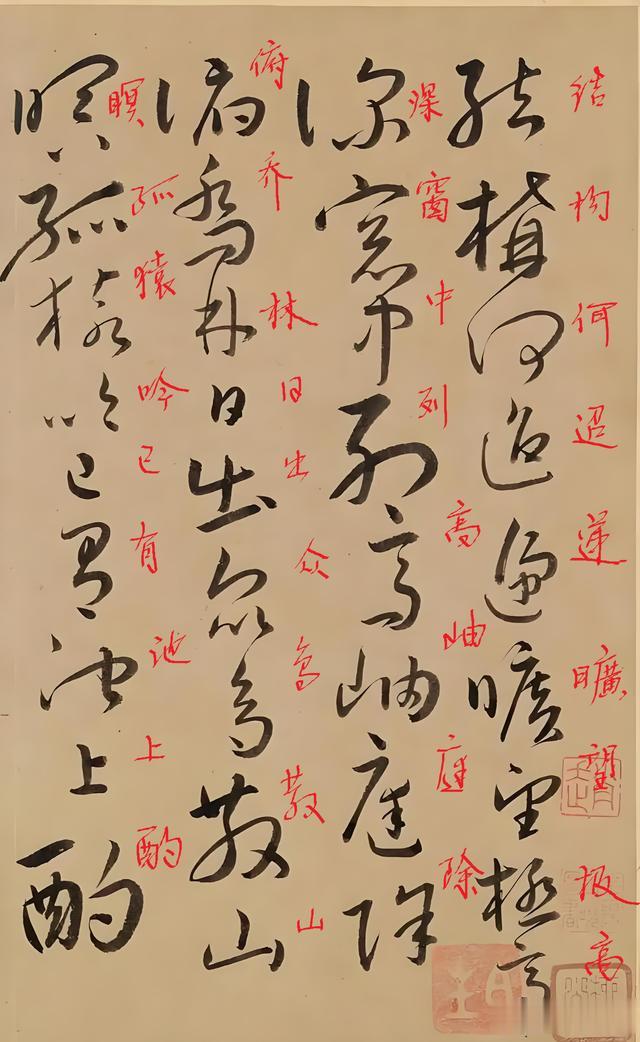

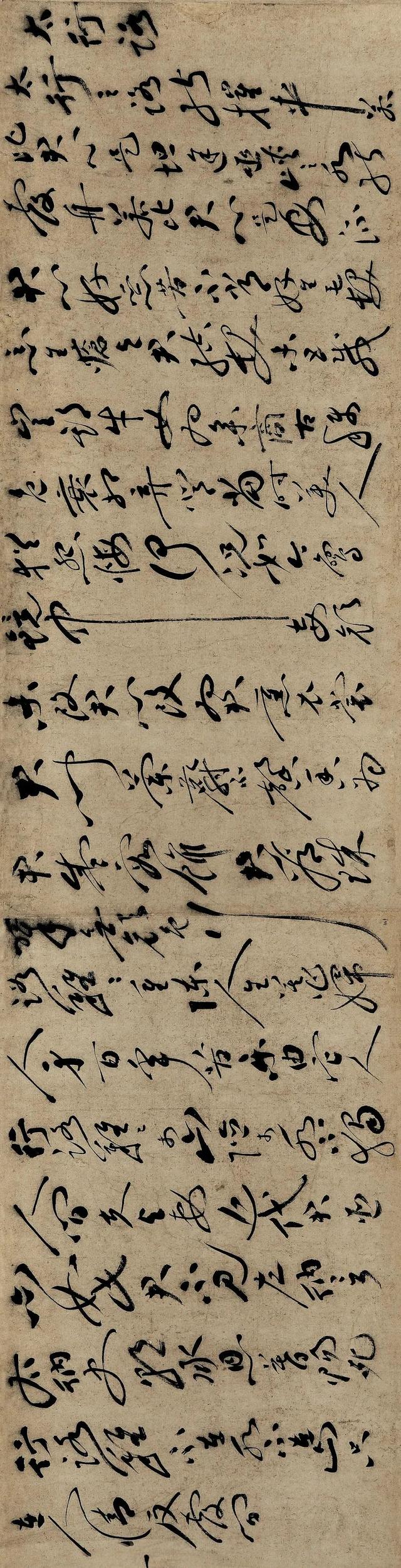

祝枝山(明) 行书李白《太行路》

在祝枝山二十七岁用小楷抄录了《庄子》中的七篇,董其昌曾评价其书“绵里铁”,“如印印泥,方是本色”。祝枝山的行草运笔随性且流畅,在作品当中更加注重自然排陈及布局变化,形成一种汪洋恣肆的视觉效果。其文多奇气,亦善诗文,极具个人审美,可见上述二人对他的影响颇深。

0885祝枝山(1460~1526) 行书李白《太行路》手卷 水墨纸本

32.5×295. cm. 约8.6平尺

RMB: 700,000-2,000,000

【出版】《笔有千秋业·海外书迹研究》傅申编,紫禁城出版社,1987年

【说明】安思远旧藏

【藏家简介】安思远(Robert Hatfield Ellsworth,1929—2014),美国著名古董商兼收藏家,以中国古代艺术品收藏闻名于世。

出版物图片

文彭在《跋祝苏东坡记游卷》中说:“我朝善书者不可胜数……惟祝京兆为集众长,盖其少时于书无所不学,学亦无所不精。”关于其书学的脉络,祝曾自言:“仆学书苦无积累功,所幸独蒙先人(祝颢、徐应桢)之教,自髫丱以来,绝其令学近时人书,目所接皆晋唐帖也。……此在建康为顾司勋所强《黄庭》、《兰亭》、《急就》章草,二王、欧、颜、苏、黄、米、赵,追逐错离,时迫归程,无暇豫之兴,又乏佳笔,只饶得孺子态耳”。王世贞说在《艺苑卮言》中说:“京兆少师楷法,自元常、二王、秘监、率更、河南、吴兴,行草则大令、永师、河南、狂素、颠旭、北海、眉山、豫章、襄阳,靡不临写工绝。”

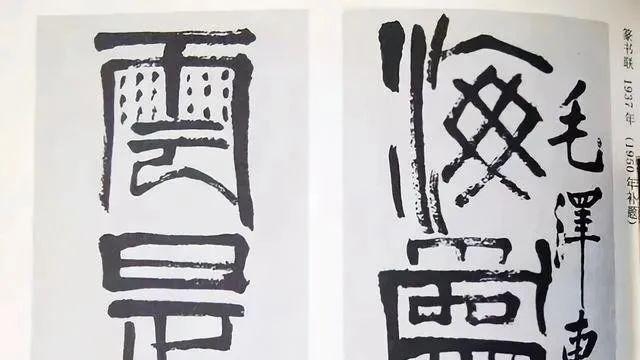

钤印对比图

祝枝山一生博观而约取,留下了许多诗文杂稿。他所书写的“六体书诗赋卷”、“草书杜甫诗卷”、“古诗十九首”、“草书-诗卷”及“草书诗翰卷”等都是传世墨迹的精品。祝枝山无名画,且传世之作甚少。祝枝山尚有《江海歼渠记》、《新闻记》、《九朝野记》、《枝山前闻》、《浮物》、《老怪录》、《苏材小纂》、《怀星堂集》等书传世,并编有《兴宁县志》。

祝枝山(明) 行书李白《太行路》

此卷《草书卷真迹》的内容包含了两首诗词:

第一首为《太行路》:太行之路能摧车,若比人心是坦途。巫峡之水能覆舟,若比人心是安流。人心好恶苦不常,好生毛羽恶生疮。与君结发未五载,岂期牛女为参商。古称色衰相弃背,当时美人犹怨悔。何况如今鸾镜中,妾颜未改君心改。为君熏衣裳,君闻兰麝不馨香。为君盛容饰,君看金翠无颜色。行路难,难重陈。人生莫作妇人身,百年苦乐由他人。行路难,难于山,险于水。不独人间夫与妻,近代君臣亦如此。君不见左纳言,右纳史,朝承恩,暮赐死。行路难,不在水,不在山,只在人情反覆间。

第二首为《将进酒》:君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。与君歌一曲,请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱,径须沽取对君酌。五花马、千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。琉璃钟,琥珀浓,小槽酒滴真珠红。烹龙炮凤玉脂泣,罗屏绣幕围香风。吹龙笛,击鼍鼓。皓齿歌,细腰舞。况是青春日将暮,桃花乱落如红雨。劝君终日酩酊醉,酒不到刘伶坟上土。

在这件作品当中,祝枝山的草书笔法浑然天成,拙巧相间且别具一格。在看似狂放的运笔及奔放的布局中,却有章法可循,将疏密有序的结合,并不单纯的是恣意妄为,更像是胸有成竹之后一蹴而就的作品。在潇洒中还透着隽秀,在自由中体现章法。

祝枝山(明) 行书李白《太行路》(局部)

纵观祝枝山这件《草书卷真迹》,可以看出在整个布局规划当中,他将点和线的搭配运用到了极致,使整幅作品的节奏更加具有内涵和观赏性。在改变运笔的力度和方向的同时,创造出不同的字体形状,将草书线条的长短交错发挥到极致,这些细节处的处理使得作品能将情感更加完整的表达,同时也更为传神。

祝枝山(明) 行书李白《太行路》(局部)

书法对于祝枝山而言不仅止于是一门学问,一样技能,更是一种可以抒发感情的载体。这种书写风格在当时是非常有创新性的,极具祝枝山的个人魅力,他笔法的发展与他人生的境遇也是密不可分的。

祝枝山(明) 行书李白《太行路》(局部)

在数百年间,祝枝山书法的求者众多,仿造者也层出不穷,《明史》中有此记载:“求文及书者踵至,多贿妓掩得之。”可见当时祝枝山书法作品还是难以轻易得到。事实上祝枝山书法的伪作在万历年间就已经大量涌现。安世凤曾写道:“希哲翁(祝允明)书遍天下,而赝书亦遍天下。”这卷《草书卷真迹》,难得之处在于曾为美国著名的明代古董收藏家安思远收藏,上钤有安思远藏(白文)鉴藏印。

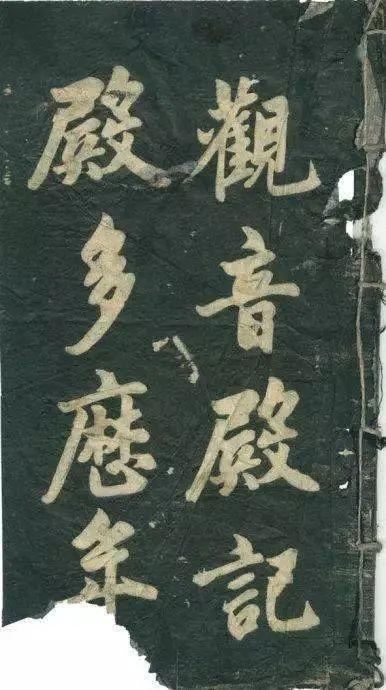

明 祝允明

杂书诗帖卷

台北故宫博物院藏

安思远(1929-2014)出生于纽约曼哈顿的名门望族,被称为“中国古董教父”,也是最具权威的国际亚洲古典艺术专家,整个西方艺术界都公认其最具眼光与品位。他也是最早研究中国古典家具的西方人之一,曾被纽约时报冠以“明代之王”的称号。安思远生平收藏不计其数,在书画领域,更能称得上是一位继往开来的顶级收藏家,从“越州本”《晋唐小楷》到《淳化阁帖》再到明代《瘗鹤铭》、《天发神谶碑》、《礼器碑》、《曹全碑》这些存世孤本都是他的囊中私藏。其中有一件怀素的草书最为珍贵,那就是宋拓《大草千字文》。这件作品是怀素生平的集大成者,也是现在唯一存世的一件“宋拓本”,此卷蔚为大观,是当之无愧的顶级国宝。

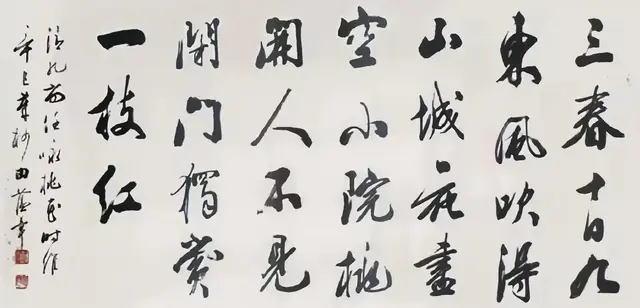

明 祝允明

书七言律诗

台北故宫博物院

《草书卷真迹》除了经由安思远收藏外,也得到了傅申的真迹认可。香港中文大学艺术系教授莫家良认为,在存世的鉴定家当中,傅申实属当今的“鉴定第一家”。他既在书画史领域造诣颇深,又很擅长于鉴定作品的真伪,“鉴目之准、学问之深、见解之独到,早为学术界一致推崇。”傅申曾任职于各大博物馆,深谙中西艺术史的研究方法。除了台北故宫所藏的书画名迹外,也大量考鉴了美国及世界各地的收藏。他的思想理念既以书画实物为主体,又结合了中西艺术史理论,是书画鉴定与书画史研究的专家,在国际古书画鉴定届都享有较高的知名度。

横屏赏析

浙江大学文化遗产研究院教授白谦慎认为,傅申观摩了海内外大量的法书名迹,可以说他是这几十年来继前辈书画鉴定家后,少有的目鉴经验丰富的鉴定家。虽然傅申深得传统鉴定学理念,但他对传统鉴定学的局限性也有着较为明确的认知和更为公正的反思。《草书卷真迹》经由傅申鉴定为真品,足可证明其价值。

傅申先生在评述祝允明草书李白《将进酒》一段时说道:“祝允明的草体字趋于‘松散’,间架宽阔,字距较宽,有时趋于极端,布局极其草率、随便。但是像此幅作品的这种松紧对比和它的风格、节奏,在祝允明的其他作品中是殊不多见的。祝允明的作品常常反映他心意情趣的变化,但他的结构和笔法的变化也可解释为他的不同渊源所起的作用,是他广泛师法古典书家的反映。”

横屏赏析全貌

祝枝山(明) 行书李白《太行路》

祝允明对于经典“无所不学”,书法是他传奇一生的重要精神寄托,而草书代表了他书法艺术创作生涯中的最高成就。祝允明以书学思想中“性”“功”并重的观念作指导,使自己的草书风格在前后期对比鲜明。基于以上论述,便不难理解,祝氏六十岁后的草书,多是以其“性情”支配下的才情和书写技巧的融合,故能在不逾规矩的状态下展现出多种面貌,此《草书唐人杂诗卷》卷便是其众多草书风格中较为凌厉快意一路的别裁。