陈掖贤,一个听起来也许有些陌生的名字,却承载着无法忽视的人生风云。

他的母亲是众人皆知的抗日女英雄赵一曼,而他自己却似乎在生活的海洋里漂泊,无处着陆。

有一天,他在市场上买了二两售价2.7元的西凤酒,饮酒时是怎样的一种心情呢?

革命烈士赵一曼背后的生死母子情故事的开头得追溯到赵一曼在东三省的抗日事迹中。

她以无畏的精神和坚定的信念成为历史中不朽的名字。

对于陈掖贤来说,这位伟大的革命者首先是一个从未相拥的母亲。

他出生在一个特别的时代,母亲从事抗日工作,他被迫与家庭分隔。

他只知道母亲的背影是那么的坚定,却一直无法真实地分享母亲怀抱的温暖。

直到赵一曼英勇牺牲,陈掖贤连她的最后一面也没见着,这种遗憾注定要成为他内心永远的痛。

时代与家庭:陈掖贤的成长之路随着战争结束和新中国的成立,陈掖贤的生活也历经波折。

15岁那年,他终于见到了自己的父亲,却发现父亲已另组家庭,这让他对“家”的概念充满了矛盾。

在新家庭中,他感觉自己像是个局外人,反而在伯父和姨母那里找到了更多的归属感。

尽管他在学术上取得的成绩为他赢得了一定的社会地位,但个人的生活却与此大相径庭。

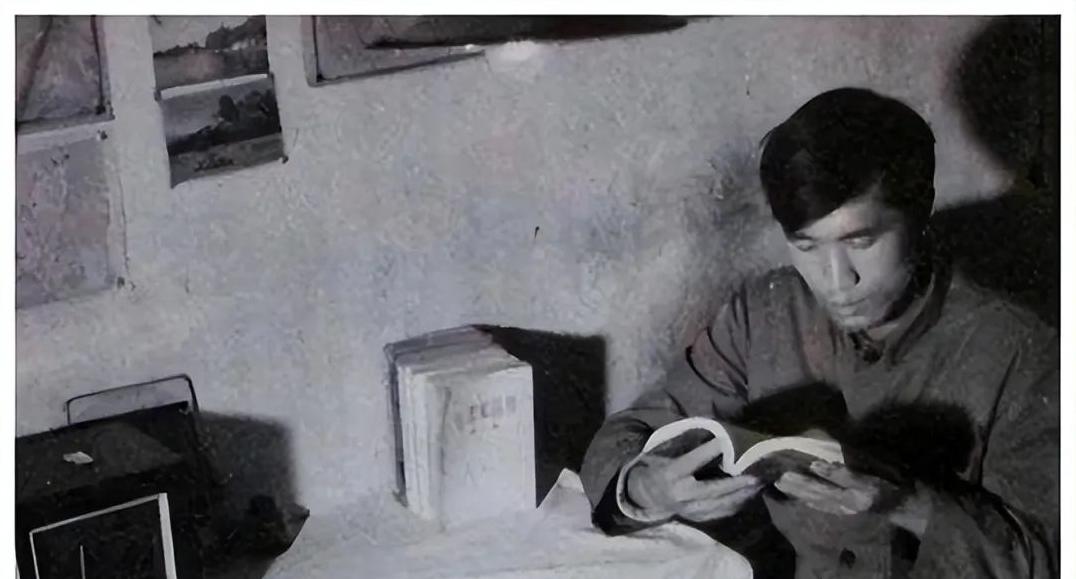

在大学同学们的记忆中,陈掖贤总是略显邋遢,衣着不整,仿佛心灵深处也一直找不到一个合适的位置来安放自己。

陈掖贤的生活窘境与内心困惑生活在物资匮乏的时代,他的经济状况更加不堪。

即使有了新的工作,收入增加,陈掖贤却因不会理财,始终被钱的问题拖后腿。

有一次,他走在街头,看到价格不菲的西凤酒,毫不犹豫地花了2.7元买下二两,一饮而尽。

或许是在酒精的麻醉下,他才能暂时抛开内心的重负和对生活的无奈。

这些行为背后,未必完全来自经济上的捉襟见肘,更可能反映了他内心的某种空虚和对自我价值的疑问。

而这生活的困境,在经济萧条的年代更显得无奈。

很多时候,他连饭都吃不上,唯一的依靠竟然是父亲偶尔带他去吃那不需票证的“红烧狮子头”。

这样艰难的日子和自身的无力感让他愈发感受到自己的无助。

这种无助,也许和他不曾拥有的母爱息息相关。

自我挣扎与遗憾:人生最后的选择在这个沉重而复杂的情景下,陈掖贤最后决定亲手终结自己的生命。

在白纸黑字的遗书中,他担心自己的一生会玷污母亲赵一曼的名誉。

或许他没有意识到,即使行为再普通困窘,他仍是母亲伟大一生的延续和重要部分。

这个故事让人不禁思考:生活究竟是为什么而活?

是为了追求不菲的物质享受,还是从波澜不惊中品味自己的人生意义?

陈掖贤的一生,或许像他买下那2.7元的西凤酒,是为了一探生活另一种可能性,哪怕只有片刻的解脱。

最终,陈掖贤用一种极端的方式带来了他的终点,然而这个故事留给我们的不应该仅仅是惋惜和遗憾。

它提醒我们,无可替代的亲情和内心的宁静,才个人承受生活波折时最有力的支撑。

因此,无论生活多么艰难,我们也要学会珍惜那些看似微不足道却至关重要的感情和生活的本真。