声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。

3月20日凌晨,国际著名学术期刊《自然》公布了一项来自中国的研究成果。这支中国科研团队首次实现了微纳量子卫星和可移动小型地面站之间的实时星地量子密钥分发,并与南非的斯坦陵布什大学开展了一次实验合作。

中国科研团队无视中国和南非1.29万千米的间隔距离,成功在两国之间建立量子密钥,完成了一次图像加密传输!《自然》杂志盛赞中国团队展示了卫星量子密钥分发技术的成熟,创造了一次量子通信的里程碑式壮举。

从2003年萌生量子卫星通讯到2025年完成量子通信的数据传输,期间我国科学家先后研制出墨子号、济南一号等量子卫星,让中国的量子通信技术再次走在了世界前列。可这量子通信究竟是何物?我国本次又取得了怎样的突破呢?

何为量子通信想要了解量子通信,我们必须先清楚量子的定义。自然界的光子、质子、电子等基本粒子都可以称之为量子,它是能量的最基本携带者,也是物理界中最小的单元。

整个世界其实都是由量子构成的,比如我们日常生活中最常见的光线,事实上就是由无数个光量子组成。但同时量子又存在着不同于物理世界的奇妙特性,其中最著名的就是量子纠缠与量子叠加。

首先解释量子叠加,在宏观物理世界中,一个物品的状态是恒定的,一就是一、二就是二。但量子世界不同,它具有多个可能状态的叠加态。一个物体的状态可能介于一或者二之间,它可以是一,也可以是二,亦或者两个都不是。

这样解释或许有点复杂,我们可以拿神话故事的孙悟空分身术举例,孙悟空能通过分身同时存在于多个地方,而这些分身就相当于孙悟空的叠加态。现实生活中,一个正常人不可能同时存在于两个地方,但量子却可以存在于多个地方。

而量子纠缠其实是量子叠加的另一种表现,意思是两个处于纠缠态的量子无论间隔多远,都会受到彼此的影响而发生变化。这种现象可以超出时间限制,被爱因斯坦称为“幽灵般的超距作用”,是现今量子力量中最神奇的现象。

基于以上两种量子力学原理,科学家们便联想到了量子通信。量子通信是指对量子态进行操控,让信息能做到无视距离在两地之间发生交互,完成传统通信无法胜任的任务。量子通信是目前人类已知最安全的通信方式,能解决一切信息安全问题。

传统计算机信息传递是依靠微电子技术为基础,其密钥是基于各类数学算法,但此类算法都是可以被计算人为破解的,因此存在严重不安全性。反观量子通信,因其具备测量的随机性和不可复制性,因此几乎无法被破译。

这就好像一架飞机,我们可以通过雷达测速精准获取飞机的位置、速度。但在量子世界中,观测会破坏量子状态,如果量子的位置被准确获悉了,那它的速度就无法测量,这使得量子具备天然加密性。

既然量子通信是一种无条件安全的通讯方式,那为何人类没有广泛应用呢?因为目前人类在该领域遇到了两大难题,第一是现实条件的安全性问题、第二是远距离传输问题。而眼下的中国,正在想方设法克服这两大难题,让量子通信从实验室走向社会。

1996年中科大毕业的潘建伟前往奥地利进修博士学位,并立志在量子信息领域研究出一番作为。五年后他学成回国,并立刻在中科大组建了量子信息实验室,潜心开展量子信息研究。

潘建伟的研究得到了中科大、中科院以及国家自然科学委员会等众多机构的大力支持。在多方支持下,潘建伟脑海中涌现了一个疯狂设想——利用卫星实现远距离量子纠缠分发。

地面光量子信号的传输以光纤为信道,其中的损耗十分严重,量子信号仅能传输200千米。但如果是在完全真空的外太空,利用量子卫星作为中转站,再通过城市的城域量子通信网络将其串接,即可大幅延长量子通信距离。

于是在2016年,我国发射了全球首颗量子试验卫星“墨子号”。2017年6月16日,墨子号完成了国际首次千公里级星地双向量子纠缠分发实验。8月10日,墨子号再度完成两大突破壮举,实现全球首次卫星至地面的千公里级量子密钥分发,以及地面到卫星的量子隐形传态,向覆盖全球的量子通信网络迈出了关键一步。

但不可否认的是,墨子号在创下多个“国际首次”新纪录的同时,也存在成本较高、无法直接覆盖全球等多个技术缺陷。墨子号的伟大之处在于向世人充分验证了量子卫星通信的可能性,向后人揭开了一个新的通信时代。

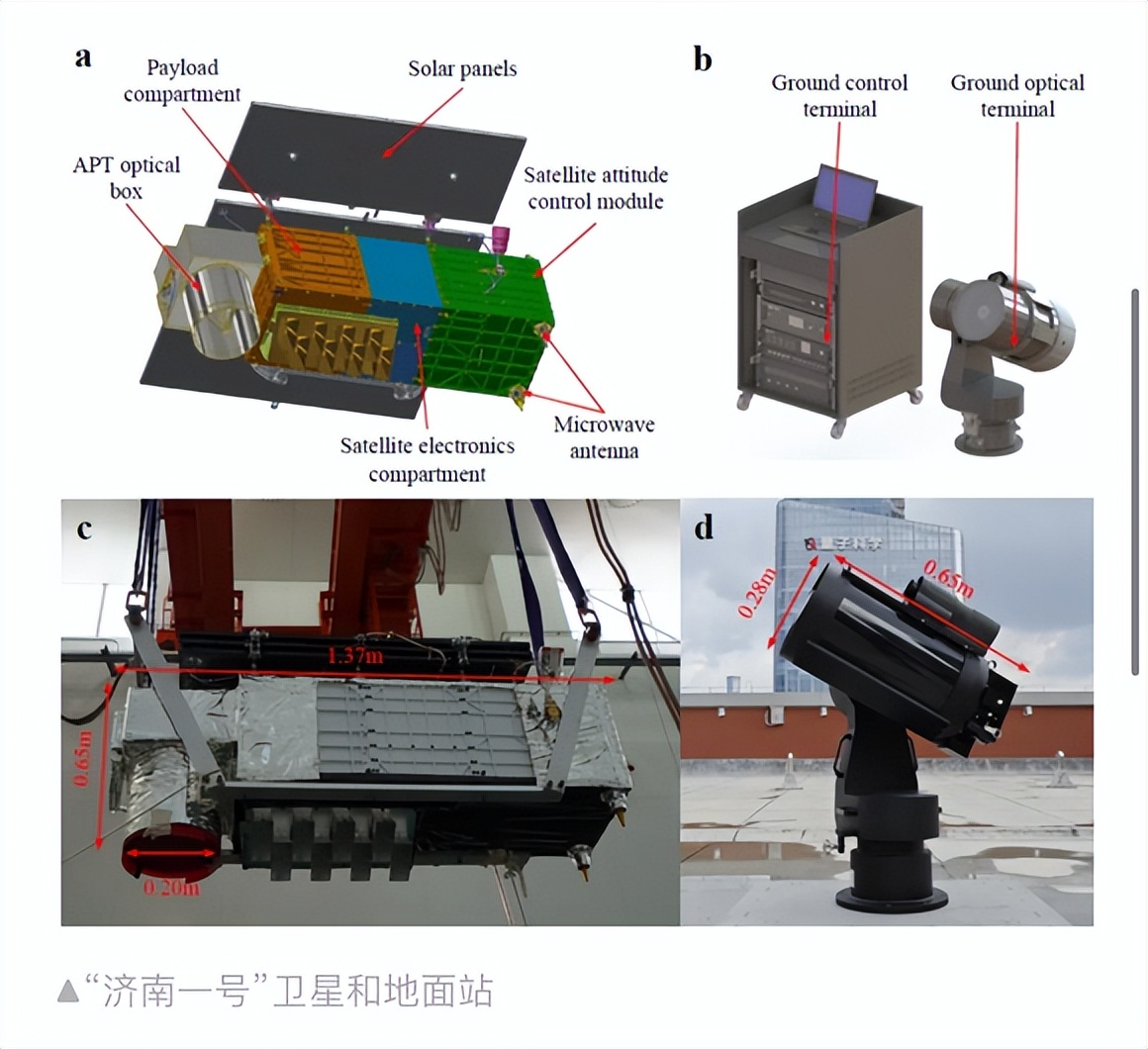

此后,中国科学家们便朝着如何降低卫星成本,构建高效率、实用化的全球量子通信网络进发。中科院微小卫星创新研究院历经6年研究,终于突破了卫星姿态的高精度跟瞄、天光地影量子通信等一系列核心技术,打造出了国际第一颗量子微纳卫星“济南一号”,并于2022年7月27日顺利发射入轨。

与前作墨子号相比,济南一号作为一颗微纳卫星体量上要小太多,其量子密钥分发荷载仅有22.7千克,整星质量也只有96千克,是墨子号的1/6,同时功耗上也得到了大幅优化。为了降低成本,济南一号的量子密钥分发载荷选择了商业航天的低等级元器件。

除了卫星,科研团队还研制出了便携式地面站。地面站单个仅重100千克,而传统的光学地面站重量要超过1.3万千克。团队在武汉、合肥、南山等地区先后进行了应用测试,结果显示地面站无论是在城市还是山区均能做到有效部署,并且全程只要3~5小时,量子通信朝着真正应用又迈了一大步。

除此之外,济南一号相较于传统墨子号的微纳通信道,创新性的采用了双向卫星-地面光通信系统。它能同时传输量子密钥和传统和数据,时效性要比墨子号提升3个数量级。济南一号还具备多重加密和认证体系,安全防护设计要更胜一筹。

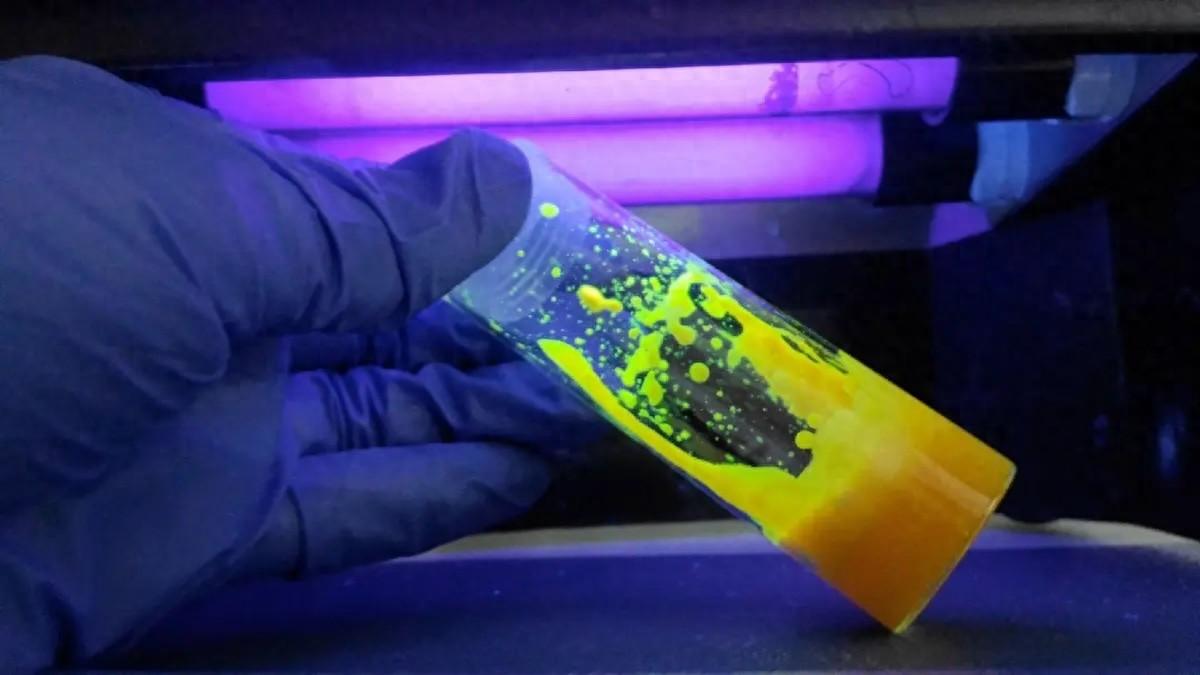

在3月20日的研究工作中,我国科研团队在量子微纳卫星和济南、合肥、南山南非斯泰伦博斯等地面光学站之间建立光链路,实现了实时星地量子密钥分发实验。星载量子平均每秒可发送2.5亿个信号光子,一次过轨对接实验能生成250 kbits-1Mbits的安全密钥,平均成码率高达3 kbps。

团队通过将卫星作为可信中继,实现了横跨地面1.29万千米的数据中继和密钥共享。《自然》杂志不禁称赞道:这项成果是技术上令人钦佩的成就,意味着卫星量子技术的长足进步。

尽管目前全球各国在量子通信领域的竞争空前激烈,但我国在国际上的研究水平依然稳居世界第一梯队,甚至说是国际领跑也毫不为过。无论是技术创新、人才储备、政策支持还是产业协同,中国方方面面都走在了世界前列。