想象一下,你在一个阳光和煦的早晨,行走在天津街头,打算开启一天的美食之旅。

你满怀期待地找了一家闻名遐迩的狗不理包子铺,排队买下了一盒小笼包。

可是,刚咬一口,却发现味道并不如想象中那样美味。

这难免让人心生疑问:为什么这家包子店能长久以来吸引无数游客,却让本地人兴趣缺缺?

这个问题并不只局限于天津的小吃,而是许多个城市普遍出现的现象。

在国内游玩,总有一些美食名单你“必须尝试”,这些小吃似乎成了城市的代名词。

当你品尝过天津的狗不理包子、兰州的拉面以及北京的全聚德烤鸭后,可能会发现在这座城市里,真正驻足在这些店铺门前的主要是匆匆游客。

为什么外地人为这些名声而来,而本地人却鲜有问津?

关键在于这些小吃有些已经不再能代表地道的味道,反倒是周边小巷里的无名小店,更能俘获本地人的胃。

每道小吃都有它的来历。

它们的名声在外,往往因为独特的口味、悠久的历史,甚至是媒体和旅游推荐的推动。

比如,全聚德烤鸭的出现与宫廷饮食文化密不可分,而狗不理则是一种自古被商旅推崇的快餐形式。

随着时间的推移和经营方式的商业化,这些小吃的品质可能已不如从前,外地游客的趋之若鹜,可能更多出于对“名牌”的盲目追求,而非口味本身的吸引。

想在旅游中享受到舌尖上的地道美味,有几个简单的原则可供参考。

尽量避开那些游客扎堆的“名店”,不妨询问当地人他们常去的小店。

勇于走进那些不在攻略上的巷子,尝试可能名不见经传但味道出众的佳肴。

例如,在厦门,可能并非著名的马蹄酥,而是角落里的海鲜大排档能真正惊艳你的味蕾。

几位外地朋友曾谈到他们在杭州西湖醋鱼的亲身体验。

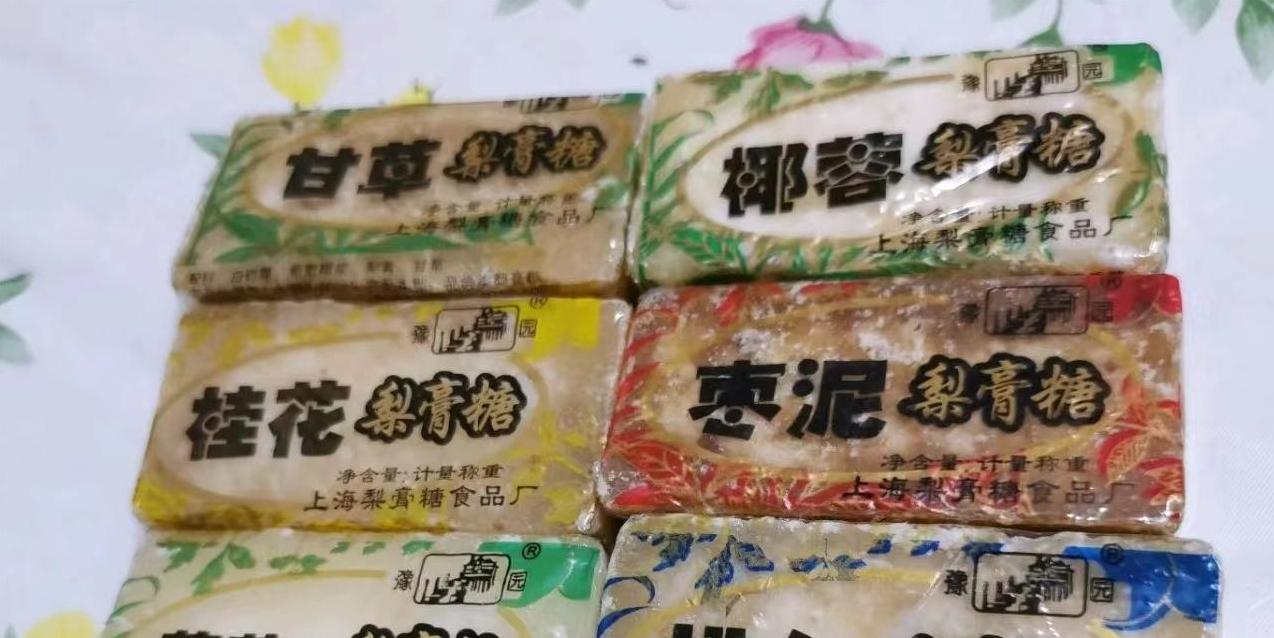

期待满满地品尝一口,味道却酸腥得让人难以承受;上海的梨膏糖更像是在吃中药。

听起来或许令人失望,但这些经历却也让初来乍到的旅者们感受到不同的地方饮食文化和差异。

根据经验反馈,这也成为一种别样的旅行记忆,反思自己是否真正理解和挑选当地美食。

细细想来,旅行不单是追求打卡热门地,或忙于品鉴名满天下的小吃,而更是一场与“真实”相遇的旅程。

也许,在那些不为人知的市井小巷中,那些不起眼的小店里,隐藏着我们意想不到的惊喜。

旅游餐桌上的体验,是与城市灵魂的一种交流。

下次行走在陌生城市,别光顾着找网红店,试着靠直觉去发现属于自己的味觉故事,也许会有意外的惊喜。

☆逸剑☆

全国到底卖又难吃到要死的东西:天津大麻花、新疆切糕。