刚刚过去的 2024年,国内「智能驾驶」领域,持续走在高速公路的快车道上,用户数量爆发式增长。

数据显示,2024年上半年「L2级辅助驾驶功能」在新能源车中的渗透率已突破55.7%。预计 2025年,该数字将进一步提升至 65%。

而高阶辅助驾驶的渗透率,也有望在 2025年达到 20%。一些高端车型的「全场景领航智驾」功能,已经逐渐成为用户日常通勤的“隐形司机”。

然而,在高速发展的背后,如果我们把视角放大,全盘地观察近期舆论对于「智能驾驶」的风向,便会发现社会公众对「智能驾驶」的认知,是呈现出越来越“两极分化”的迹象。

即“用户越发依赖,但普通公众却愈觉陌生”。

01

“过度依赖”

随着近年「L2级辅助驾驶」的迅速普及,其“解放手脚”的特性是显著提升了驾驶舒适性、降低了驾驶疲劳度。特别在高速长途和城市拥堵场景中,用户黏性不断增涨。

近期恰逢春节长假,这个自驾出行的高峰期,面对需要长距离驾驶的用车场景,不少用户都会选择让「智能驾驶」帮助驾驶车辆、分担驾驶压力。

根据“某智驾头部品牌” 近日发布的 「2025年智驾春节出行报告」显示(1月28日—2月4日数据)该品牌用户在今年春节期间:

智驾总里程 1.43亿公里,其中高速里程为 1.22亿公里,城区里程为 2,103万公里。

智驾里程占比 41.8%,智驾活跃用户数 43.94万人,单日最长智驾里程数2,260.83公里。

辅助泊车次数 390.54万次,其中智能泊车辅助 245.28万次,离车泊入 115.55万次,代客泊车 23.18万次。

超 1.4亿公里的智驾里程、超 41%的智驾里程占比,这两个关键指标,十分清晰明确地呈现了,现如今「智能驾驶」在真实用户、真实用车场景中的“存在感”。

然而,按照近年来春节假期的“惯性趋势”,伴随着智驾用户、智驾里程、智驾行驶占比的增加,「滥用智能驾驶」的情况也会随之出现大幅增涨。

在网络平台上,各种误用、滥用「智能驾驶」的报道,也是层出不穷。

案例 1:

某品牌用户在朋友圈声称,其在上高速开启“智驾”之后,直接在车上睡觉。「智驾系统」在不受驾驶人监管的情况下,进行了长途行驶。

从配图中可以看出,为了规避「智驾系统」的“脱手检测”,该名用户疑似使用了作弊辅助工具,来干扰系统的安全监控。

案例 2:

2024年 10月 14日,泉南高速衡阳路段,一辆某品牌小型客车冲入了高速左侧车道的施工安全防护区,追尾了防护区内的施工车辆,造成 2死 1伤。

据交警事后调查,事故原因是由于小型客车开启了「辅助驾驶」后,驾驶人注意力不集中、分心驾驶,最终酿成了此次惨烈车祸。

案例3:

2025年 1月5日,金某在 G1522常台高速浙江台州段驾驶车辆行驶时,车辆突然向左偏离车道,剐蹭到了中央护栏。

据后续调查,因事故前车辆开启了「辅助驾驶」,金某一直在低头使用手机,期间甚至多次出现双手脱离方向盘,最终导致该起事故发生。

这样误用、滥用引发事故,甚至造成严重伤亡的案例,在近期的新闻报道中屡见不鲜,大有高发频发的迹象。

按照理想化的设想,各个品牌的「辅助驾驶系统」都有配套完备的产品说明/学习教程,一些“高阶功能”甚至需要登陆用户帐号,在完成使用说明学习,并成功通过考核后,方可使用。

如果学习、培训、使用监管全部到位,这类和「智能驾驶」有密切关联的事故,相信绝大部分都可以避免。

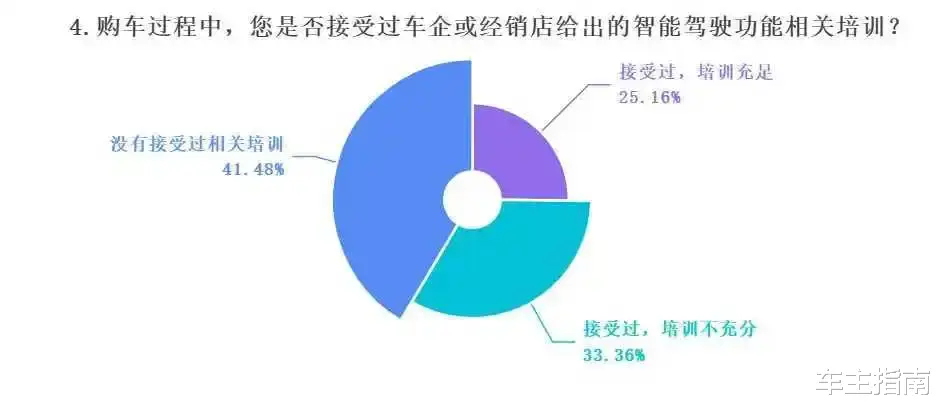

然而,在今年年初,由观察者网发起的一项,关于「智能驾驶技术」的网络问卷调查却显示:

仅有 25.16%的消费者表示,在消费者购车过程中,接受过品牌方“充足的智驾功能培训”。

有 33.36%的消费者则表示“培训并不充分”

而有高达 41.48%的消费者表示“从未接受过相关培训”。

再加之车企早期宣传,侧重“科技感”而非“安全性”,导致用户对系统局限性(如极端天气、突发障碍、能力边界)缺乏了解。甚至依然有部分车主误将「L2级辅助驾驶」 视为“全自动驾驶”。

显然,从产品宣传、功能认知、使用监管……当下普通用户接触「智能驾驶」的整个流程,是出现了全链路的防护漏洞。

广泛存在的认知和监管漏洞,自然会导致「事故链」(Reason模型)的高频击穿,进而大量引发不安全事件。

02

公众认知滞后

相较于部分「智驾用户」由于“技术狂热”引发的误用、滥用行为,不少社会公众对于「智能驾驶」的认知,却呈现另一种极端的“冷漠”状态。

这种极端“狂热”与极端“冷漠”的两极化态度碰撞,所导致的种种尖锐矛盾,必然不利于「智能驾驶」的进一步推广。

据调研显示,即便在 L2级「辅助驾驶」走进千家万户,L3级「自动驾驶」开展区域测试的当下,仍有不少公众认为——“自动驾驶等于无人驾驶”。

对L3级以上的责任划分、技术边界知之甚少,从而导致对「智能驾驶」技术产生强烈排斥的心理。

造成这种「认知断层」的局面,出现「信息茧房」与「传播失焦」的情况,可能与下列因素有密切关系:

1、体验门槛高:「高阶智驾」多数搭载于 20万元以上车型,L2+功能在 20万以下车型渗透率依然较低。较高的接触门槛,减少了公众的接触机会,导致技术普及出现“马太效应”。

2、责任界定模糊:与 L2级「辅助驾驶」相比,L3级「自动驾驶」在事故中的“人车责任如何划分”尚未明确,进一步加剧了公众疑虑。

3、城乡差异 :总体上,一二线城市路网智驾覆盖率较高,三四线城市基础设施滞后,这进一步拉大了认知差距。

4、时间差:前沿技术的跃进与公众认知的普及之间,总是存在明显的“时间差”,而「智能驾驶」的发展加速,会导致“时间差”被进一步扩大。

03

破局之道

面对「用户」与「公众」这种两极分化严重,看似难以调和的认知矛盾,应该如何破局?相信这是围绕「智能驾驶领域」高质量发展,所必须“啃下”的一道难题。

结合上述问题成因,从辩证唯物主义矛盾观的角度出发,要解决这道难题,需要「技术普惠」与「认知升级」的“双轮驱动”。

1. 车企:从“卖功能”到“教用户”

透明化宣传:明确标注智驾等级与适用场景,(如在系统中内置“能力边界可视化”模块,标注雨天、夜间等场景下的系统限制)

加强「功能学习」与「使用过程」监管:加强新用户 智驾功能学习/考核的监督,通过技术手段,强化对驾驶员使用状态的监控。

体验下沉:通过将智驾功能下放中低端车型,打破价格壁垒。 (如比亚迪计划在10-20万元车型普及高阶领航智驾)

2. 政策协同:法规与基建“两手抓”

立法先行:借鉴北京、深圳等地《智能网联汽车管理条例》,明确智驾状态下的事故责任划分,建立保险配套机制。(如京港澳高速事故中,交警依法认定车主承担全责,但车企需同步承担技术缺陷举证责任。)

基建普惠:加速车路云一体化建设,新增更多智能化道路,降低对车端能力依赖。

3. 公众教育:打破“科技黑箱”

社区化科普:通过短视频、线下试驾等场景化传播,普及智驾分级与安全操作常识。(如湖南卫视《新闻大求真》节目通过模拟雨天、夜间场景,直观展示L2级系统的局限性。 )

第三方独立评测:引入独立机构(如中汽研、中保研)发布智驾系统安全评级,增强公信力。

写在最后:智驾不应是“少数人的狂欢”

2025年的「高阶智驾」与「L3级自动驾驶」已站在商业化拐点,但若放任“依赖加深”与“认知滞后”的矛盾扩大,技术红利恐将异化为特定风险。

唯有推动技术普惠、增强使用监管、完善法规与信息透明,才能让「智能驾驶」真正成为走进千家万户,在短期内实现“解放精力、减少事故”的愿景,并在最终驶入通往L3/L4级 「自动驾驶」的正确道路。

(部分内容源自网络搜索引擎)