“北国千里冰封,万里雪飘”乃毛主席佳作,随其光辉事迹传颂全球。此词诞生于袁家沟小山村,展现主席非凡才华。

袁家沟不仅以一首激昂词作出名,还因一家出了四位省委书记而闻名。

袁家沟地处优越,人才辈出,自然风光与人文底蕴交相辉映,堪称人杰地灵之地。

袁家沟地处位置并不利于其经济发展,因此难以成为一个经济发达的区域。

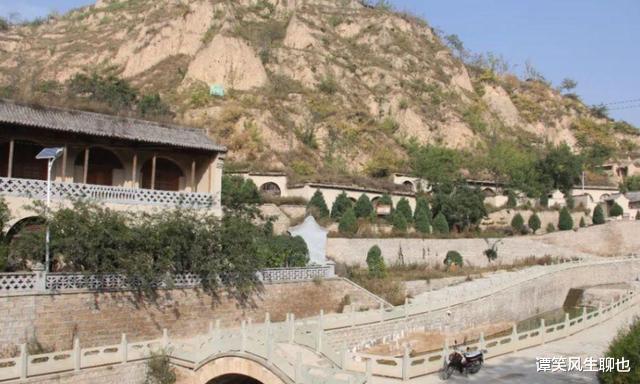

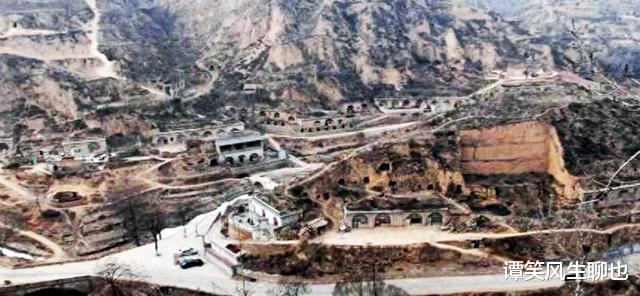

村子位于黄河西岸,紧邻山西省,四面环山。一条南北走向的山梁穿村而过,将村落自然分隔为南北两条山沟。

老人们常言,此为龙山,两沟口处恰似龙之双目相对,位置吻合。

袁家沟亦如各地,拥有相似的传说。

袁家沟多家族传承数百年,据传初时居民饮涌泉水,于河畔种菜,渐定居。故原名“园家沟”,“袁家沟”乃谐音演变而来。

这阐明了白氏家族在此不姓袁的原因,且该大家族已在当地繁衍生息了数百年。

《清涧县志》记载,明初山西平阳、汾州等地百姓大批迁此,其中白姓人口最多。

1982年,袁家沟白氏修缮族谱,后由白炳凡保管。某时期,族谱被借走,且因白炳凡后来生病,无法回忆出借者身份。

记者问及此事,白炳凡频叹气:“我只盼借族谱者能自觉归还,否则我将成千古罪人。”

《神奇袁家沟》一书早前已记载《白氏族谱》内容,提及白家曾有官员白亨。

白亨于封建王朝时任职汉州知州,其四子皆有所成,分别担任巡抚、知县、知州及盐运使等职务。

白氏家族首批名人涌现,获《清涧县志》高度评价。白家为官者深得民心,逐渐使白家沟有了人杰地灵的美誉。

后来,这句话演变成了:“白都堂葬于此地,其后代必定显贵。”

袁家沟多年默默无闻,直至1936年2月5日,毛主席带红军战士翻山越岭,从无定河经后坪徒步30多公里到达此地。

毛主席在此指挥红军抗日先锋军强渡黄河,奔赴河北前线,有力推动了全国抗战局面的形成。

除毛主席外,林彪、徐海东、宋任穷等将领也至此,参加东征将领会议,发表《东征宣言》,号召全国爱国志士团结一致,反抗日本侵略者。

毛主席到袁家沟当晚降大雪,次日清晨,他率随行人员踏雪行至15公里外的高家洼勘察地形,意在掌握渡口状况,为东征做准备。

黄土高原突被冰雪覆盖,毛主席深受触动,感慨万千。返回袁家沟窑洞后,他挥笔写下了《沁园春·雪》这首壮丽诗篇。

他居住的院落内有五孔窑洞,此院落属于白发云家。

白发云回忆,年幼时他们不明情况,只记得后勤人员先入窑洞,警卫住侧边。随后,毛主席骑白马,张闻天骑红马进入,保障人员安排毛主席住中间窑洞。

全村窑洞几近住满,部分战士栖身灶房与马棚;另有一营驻扎于不远处沟中。

白发云感慨道:“昔日条件艰苦,战士们不脱衣,寒冬赤足穿草鞋,夜点油灯,餐餐皆小米洋芋混杂。”

他母亲见红军为穷人奋斗,与家人商议:毛主席为穷苦人民操劳,生活俭朴,我们为他做件衬衣如何?

家中最后的白洋布被取出,依照贺清华警卫员带来的旧衣制成模板,随即昼夜赶制,众人皆不知毛主席一行何时离去。

毛主席迅速见到衬衣后,称赞道:“工艺精湛!”

接着,毛主席从口袋中取出四张红军票,即使白家人推辞,他仍坚决表示:“红军有严明纪律,绝不占群众丝毫,务必妥善保管。”

白家收取钱款后,将4块红军票视为传家之宝,代代相传至70年代,最终被珍藏于国家历史博物馆。

1936年2月20日,在袁家沟,红军抗日先锋军自辛关渡口强渡黄河成功。同日,毛主席与周总理等乘木船渡河,踏上东征征途。

此次同行,还有20多位袁家沟青壮年,他们在战场上奋勇战斗,在后方勤奋学习,均成长为可独立担当的革命战士。

谁也未料到,那个默默无闻的小山村,日后竟孕育出四位省委书记。

他们是白如冰、白栋才、白治民及白恩培四人。

白家共有4位担任书记职务的成员。

白如冰1927年11月加入共产主义青年团,因其卓越表现,次年未满一年即转为正式党员。

他早于毛主席抵达袁家沟前便投身革命,自1925年起在清涧县参与学生运动、组织农协,并担任当地小学教员。

毛主席在袁家沟居住的窑洞,属于白如冰的堂兄家。该窑洞保持了原有风貌,见证了毛主席在此的历史时刻,意义重大。

革命历程中,白如冰展现卓越能力,中央红军长征至陕北时,他已担任供给部长一职。

抗日战争期间,白如冰由陕甘宁边区三边特区委书记晋升至西北财经办事处秘书长,并代表晋绥边区参加中共七大。

他在解放战争期间,凭借过往工作经验,持续担任陕甘宁晋绥联防军后勤及供给部部长,为革命做出了重大贡献。

1974年11月至1982年12月,建国后的这段时间内,白如冰担任了山东省委第一书记的职务。

他工作表现优异,其妻高峻峰1958至1970年在陕西省机械设备成套局任职,直至1979年离职开始休养。

白栋才年龄略小于白如冰约4岁,同样于1927年投身革命。

1935年入党后,他任陕北苏维埃主席团巡视员,后赴延安中央党校学习,并有教员经历,展现出卓越的口才与领导能力。

解放战争时,白栋才主要在东北任职,曾任吉林省委组织部部长。新中国成立后,他调任江西,担任南昌地委书记。

他人生曾历曲折于特殊时期,1979年恢复工作,后任江西省委第一书记,中共十三大当选为中央顾问委员会委员,持续工作至1997年2月退休。

退休后,老书记持续新中国各方面发展,平日深居简出,鲜少公开参加活动。

2014年白栋才逝世,众多高层领导人纷纷发来唁电或赠送花圈,深切缅怀并表达对白栋才的哀悼之情。

如今,他儿子依旧在白天坚守工作岗位,全情投入,默默奉献。

白天1977年起于南京外国语学院学习英语,后赴江西工作,改革开放时转至深圳,至2013年,任深圳市人大常委会主任。

白治民与白如冰、白栋才年龄相近,但按辈分划分,他隶属于白家的后一辈,属年轻一辈的成员。

自治民因父亲与白如冰为堂兄弟,故而他在辈分上低了一辈。

1930年,白治民受两位叔叔影响投身革命。毛主席住袁家沟时,他伴其左右并东渡黄河。东征后,白治民返回陕甘宁边区,任省委候补常委等职。

新中国成立后,他历任陕西省委秘书长等职,待特殊时期结束后,转至福建,出任省委书记一职。

白青山作为其妻,也为革命贡献颇大。战时,她一直在妇联部门任职,勤勉工作至1982年方退休。

至此,该家族辉煌历史拉开序幕,完美诠释了“人杰地灵”之说。

白家三位无私奉献的老干部未能对再下一代白恩培产生积极影响,这实属遗憾。

从家族关系分析,白恩培之父为白炳信,而白炳信乃白治民之弟,据此,白恩培应称呼白治民为叔叔。

1958年,12岁的白恩培在叔叔们赴全国工作后,离开袁家沟到延安,经勤学苦读,成功考入西北工业大学航海设备与自动控制专业。

学成归来,他在延安柴油机厂工作了10年。期间,家族叔叔们虽已主政各地,却从未试图干涉或改变他的人生道路。

1980年,因全国推行领导干部年轻化,白恩培获机遇,于延安任地委副书记,并迅速晋升为地委书记。

1990年离陕后,53岁的他先主政青海,继而2年后转任云南省委书记。

他在云南执政十年,直至2011年卸任。尽管如此,他仍被许多人铭记在心。

他初上任即推行毁乡造城,导致滇池周边农田被大面积破坏,农民赴省委哭诉无果,白恩培置之不理,因此被民众称为“白眼狼”。

白恩培卸任后,有90多岁的老干部坚持斗争,誓要将这只“大老虎”揪出。

2016年2月,白恩培因受贿及巨额财产来源不明被追责;同年10月,被判死缓,其不明来源财产悉数上缴国库,验证了功夫不负有心人的反面含义。

得知消息,老干部兴奋不已,赞叹道:“我们终获成功。”

白恩培的现身,成为了白家辉煌历程中独一无二的瑕疵。

92岁老干部致信王岐山,坚决举报白恩培涉腐问题,展现其反腐决心。