乾隆皇帝的南巡不仅仅是为了欣赏江南的秀丽风光,他还为随行的八旗子弟准备了大量赏赐。布匹、银两、各种各样的珍贵物资,都毫不吝惜地发放下去,只为让这些昔日的功臣能享受富贵。然而,这种显得豪爽的背后,其实隐藏着清王朝财政陷入困境的尴尬现实。

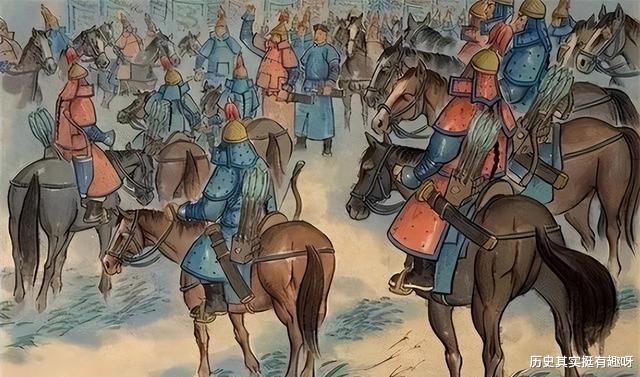

清朝初期,努尔哈赤率领的八旗部队以他们的英勇善战著称。从最初的黑旗部落,到八旗制度的建立,这支精兵良将横扫了东北,奠定了清朝日后入主中原的基础。然而,到了乾隆时期,这些曾为大清江山立下汗马功劳的军民子弟,却逐渐变质成了朝廷的巨大负担。

八旗子弟们的日常开销惊人。以南京为例,五千名八旗子弟及其家属一年的费用就高达数万两白银,这一数字在全国各地驻防的八旗子弟中只是冰山一角。每年,清朝国库都需要拿出数百万两的银子,才能维持他们的基本生活。

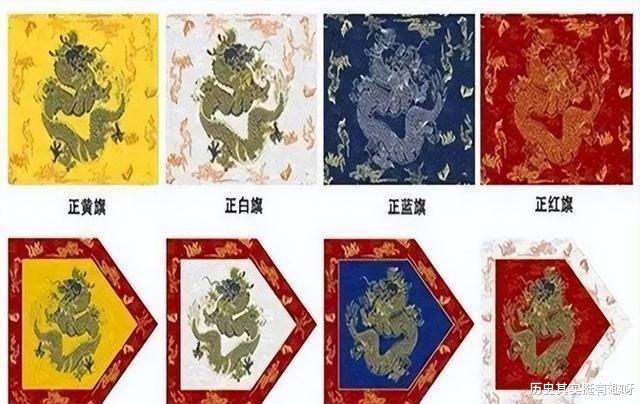

努尔哈赤创建的八旗制度是一个以满族和蒙古族为主的军事组织,八旗军队中的每个人从小就接受严格的骑射训练,平时务农,战士迅速集结成军。然而,当清朝版图逐渐扩大,战争逐渐减少时,八旗子弟们开始脱离他们先祖的生活方式,变得越来越依赖朝廷的供养。

康熙年间,随着八旗人口激增到数十万人,能够上战场的战士却越来越少。朝廷不仅要负担这些人的基本生活,还需要供养他们的家属,从而使得财政压力倍增。为了控制开支,乾隆皇帝试图通过改革来减轻八旗负担,其中便包括将汉军旗人除名,让他们重归平民身份,从而减少财政开销。

然而,这些享受惯了优渥生活的八旗子弟们大多不愿意放弃他们的特权,许多人对朝廷的改革抵制,导致改革收效甚微。乾隆还设想通过推行井田制,让八旗子弟自食其力。尽管初衷是好的,但八旗子弟们早已习惯了舒适的生活,根本不愿意从事农业劳动。

每月两石五斗的饷米,再加上不同级别的俸禄和额外补贴,使得八旗子弟们优越的生活水准远超普通百姓。一个普通士兵每月可以领取二两饷银及二石五斗饷米,而将军的月薪则高达一百八十两白银,马匹毛皮等装备和维护也由国库支出。乾隆和雍正皇帝虽然都曾试图控制八旗的开销,但他们也不得不顾虑到这些军民子弟对清朝统治的重要性。

仅在一个驻地,八旗子弟每年的支出就如此惊人。以杭州为例,每年的银两支出近十万两,还有大量的白米和糙米消耗。尤其南巡期间,朝廷更是不遗余力地赏赐八旗子弟。然而,这些挥霍无度的支出,逐渐成为清朝财政难以承受的重负。

鸦片战争后,八旗子弟们不仅沉迷于赌博和斗蛐蛐,还纷纷染上了鸦片烟瘾。面对外敌入侵,他们早已丧失了战斗力,成了一群徒有虚名的纨绔子弟。国家不得不依赖汉族部队来镇压各种叛乱和外敌,八旗军队的实际作用已经枯竭。

八旗制度的初衷是通过军事组织的形式来强化中央集权和军事力量,但随着时间的推移,这一制度却逐渐成为清朝财政的黑洞。国库的支出从未停止,八旗子弟的生活质量也从未提高。乾隆和雍正皇帝不断尝试的改革,却始终未能根本解决问题。

甲午战争中的惨败彻底曝露了八旗军队的腐朽。这些依靠朝廷供养的兵丁,在面对日本军队时毫无士气,毫无战斗力,溃不成军。清朝末年,清王朝的财政已经捉襟见肘,即便削减八旗的开支,也难以逆转整个国家走向衰亡的趋势。

努尔哈赤设立的八旗制度,帮助满族人建立了大清国。然而,正是这个曾经令满族统治者引以为傲的制度,却在两百多年后成为了压垮我国这一古老王朝的沉重负担。优渥的待遇不仅没有造就忠于职守的战士,反而养成了一群好逸恶劳的纨绔子弟,他们成为历史上的一个警示,提醒后人:一个国家的强盛不能单靠祖辈的功绩,而必须时刻保持自身的进取精神和能力。