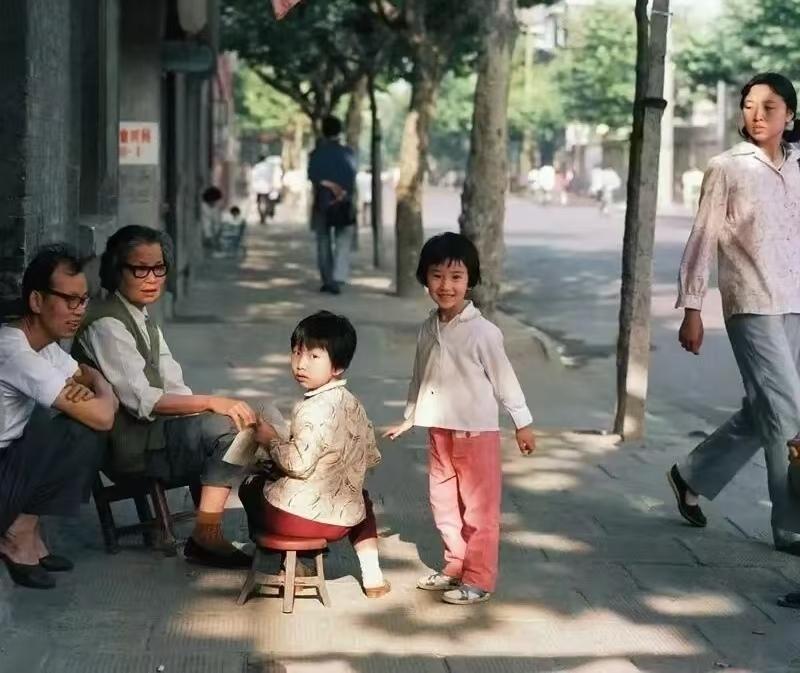

站在学校教务处门口,我像个局外人,看着其他同学穿着崭新的衣服,谈笑风生,我身上的补丁棉袄和沾满泥巴的帆布包,像一道无法逾越的鸿沟,将我与他们隔开。我犹豫着,徘徊着,不敢迈出那一步。这时,一位戴着老式眼镜,面容和蔼的中年老师走了过来,他就是我的班主任——王建国老师。

王老师就像冬日里的一缕阳光,温暖了我冰冷的心。得知我的窘境后,他毫不犹豫地伸出援手,让我住进了他家。那是一栋老旧的筒子楼,三楼,楼道里弥漫着煤油和咸菜的味道,墙皮斑驳脱落,依稀可见当年标语的痕迹。王老师的家不大,一家四口挤在六十平米的小房子里,他的儿子小军还在上小学。

王老师的妻子李春花是一位纺织厂的女工,她总是带着一脸笑容,用她那双满是老茧的手,为我做各种好吃的。她常说,正长身体的时候,要多吃点肉。虽然日子过得清贫,但他们家的饭桌上总是少不了荤腥,这在当时,是多么难得的奢侈。

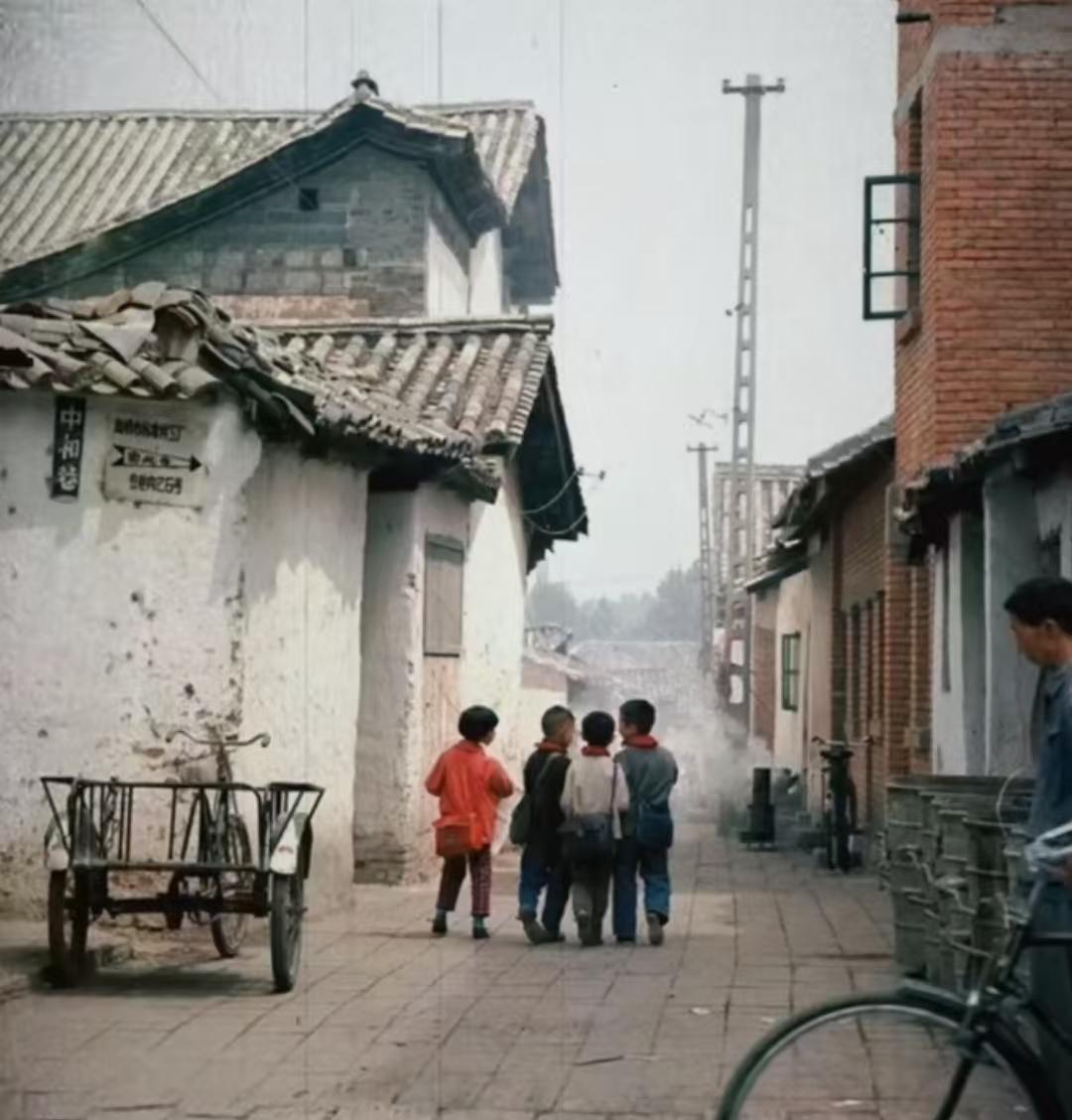

我住的小房间虽然简陋,只有一张单人床和一个书桌,但这对于从小在农村土坯房里长大的我来说,已经足够好了。比起老家的泥炕和四处漏风的墙壁,这里就像天堂一样温暖舒适。

老家的来信越来越少,字里行间却透露出乡里人的风言风语,说我攀附权贵,不劳而获。父母也担心影响王老师的声誉,劝我搬出去住。我把信拿给王老师看,他只是淡淡地说了一句:“安心住下,别理他们。” 这简单的几个字,却像一颗定心丸,让我安心地留了下来。

为了补贴家用,王老师经常利用晚上时间给学生补课,但他把赚来的钱都用来购买教学资料,还常常辅导我学习到深夜,他的嗓子讲得沙哑,却依然耐心讲解,不厌其烦。

记得有一次,我高烧到39度,王老师冒着鹅毛大雪,骑着他那辆经常掉链子的二八自行车,去医院给我买药。师母则整夜未眠,用温热的毛巾一遍遍地敷在我的额头上,直到我的烧退下去。第二天,王老师顶着两个黑眼圈去上课,还特意为我请了假。

在学习上,王老师对我的要求十分严格,他常说:“知识改变命运,只要你肯努力,就一定能考上大学!” 他的话语,像一盏明灯,照亮了我前进的方向。当有同学嫉妒我住在老师家,说风凉话时,王老师总是会站出来维护我,他说:“成绩好坏靠实力,而不是靠关系。”

面对学习的压力和外界的质疑,我曾经一度想要放弃,是师母给了我莫大的鼓励,她轻轻地对我说:“别难过,你就是我们的孩子。” 这句话,像一股暖流,涌遍我的全身,让我感受到家的温暖和力量。

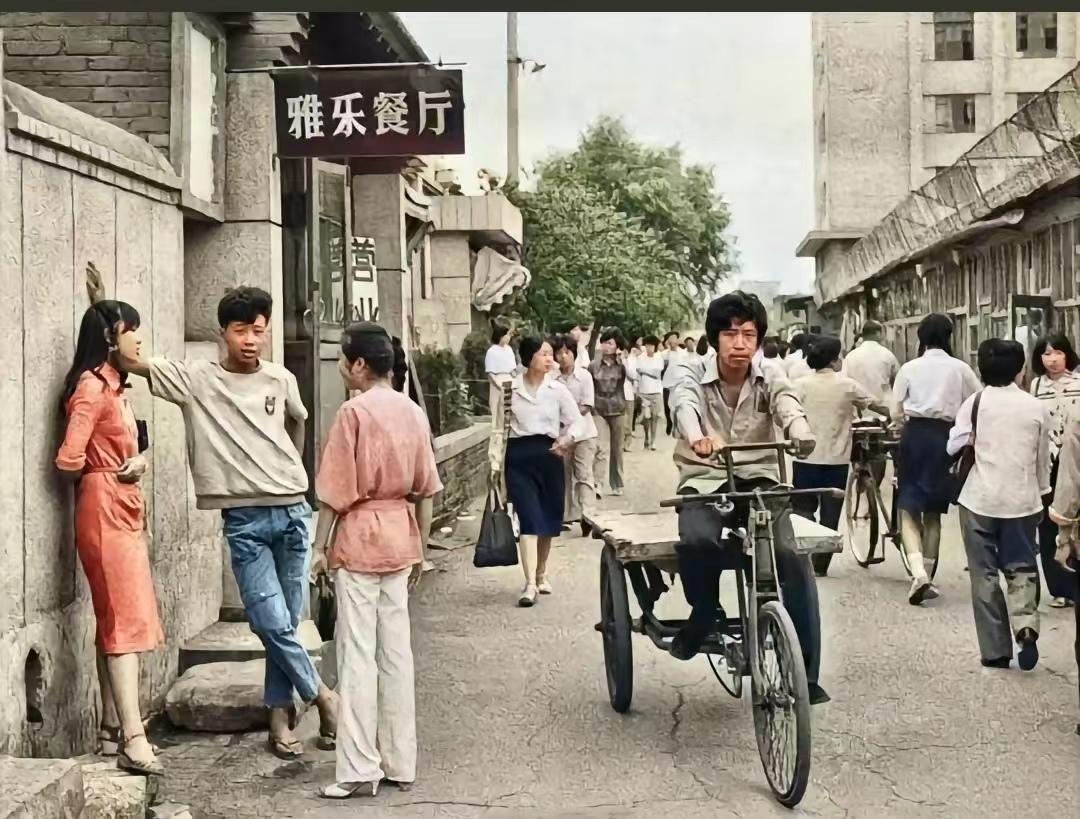

1988年的夏天,我收到了梦寐以求的大学录取通知书。那一刻,所有的付出都得到了回报。临行前,王老师塞给我200块钱,说是路费和生活费,让我到了学校再寄回去。师母则偷偷地塞给我一个布包,里面是她亲手织的毛衣和缝的棉袄,沉甸甸的,像揣着一颗跳动的心。

大学期间,我努力学习,利用课余时间做家教、发传单,尽可能地减轻家里的负担。每个月,我都会寄钱回家,也会给王老师家寄一些,但王老师总是把钱退回来,说他自己不缺钱。后来我才知道,那时他们正为小军的学费发愁。

毕业后,我在省城一家企业工作,每逢过年过节都会回去看望王老师夫妇。他们的生活依然简朴,只是墙上多了几张我寄回去的照片。每次看到我,师母总是笑得合不拢嘴,她说:“看到你过得好,我们就放心了。”

1995年,我升职加薪,做的第一件事就是给王老师家添置了新的家电。王老师起初不肯接受,但最终还是被我的坚持所打动。2000年春节,我带着未婚妻小芳回老家过年,师母高兴地拉着小芳的手,像对待自己的女儿一样嘘寒问暖。

岁月不饶人,去年师母被查出患了肺病,住院治疗了大半年。我特意请假回去照顾她,发现王老师的头发已经花白,人也消瘦了许多。但他依然乐观地安慰我,说师母身体硬朗,很快就会好起来。我偷偷地给医院交了住院费,王老师知道后,眼眶红了,他责备我乱花钱,说我还要成家立业,应该把钱留给自己用。

2005年,我结婚了。婚礼当天,王老师和师母也来了。师母的气色看起来好了许多,脸上洋溢着幸福的笑容。他们送给我一个红包,我打开一看,里面是一张存折,存了整整5000块钱。我知道,这是他们省吃俭用,一点一点攒下来的。那一刻,我的内心百感交集,泪水夺眶而出。

这5000块钱,不仅仅是一份简单的结婚礼物,更是一份沉甸甸的恩情,它承载着王老师夫妇五年来对我的无私关爱和默默付出。他们的恩情,就像一座大山,厚重而深沉;又像一片大海,浩瀚而无垠。

婚礼的锣鼓喧天,宾客的欢声笑语,都无法掩盖我内心的感动。我站在喜堂上,看着台下慈祥的王老师和师母,心中默默地发誓:这辈子,我一定要好好孝敬他们,就像他们曾经对我一样好。