文|翎谕

本文声明:本文为短篇小说,内容纯属虚构,请理性观看,如果喜欢文章,可以评论,关注!

我的身世,还真是一言难尽,六岁那年,生母抛下我和妹妹远走他乡,从此再无音讯。后来父亲续弦,娶了一个又黑又壮实的继母。

谁能想到,1978年春天,当我准备参军入伍时,十二年未见的生母突然杀上门来,骂继母耽误我前程。

可笑的是,正是那个她口中“又黑又丑”的继母,为我指明了人生方向,让我改变了自己的命运。

01

记忆中的那个夏天,天空像被火烤过一样发白,我蹲在田埂上,看着父亲弯着腰在稻田里插秧。

那是1967年,我已经六岁了,懵懂的年纪却记住了太多不该记住的事。

“老大,去喊你娘回来吃饭。”父亲直起酸痛的腰,抹了把额头的汗。我立刻撒腿跑向村口的晒谷场,那里娘正在翻晒麦子。

远远望去,娘瘦弱的身影被烈日拉得很长,她的身边是三岁的妹妹,正在地上玩着不知从哪捡来的树枝。

“娘,爹喊你回去吃饭了。”我气喘吁吁地跑到跟前。娘没应声,只是机械地翻动着麦粒。

我这才发现她的眼睛红红的,脸上还挂着泪痕。这样的场景在那一年变得越来越多,每次我问她怎么了,她都说是太阳晒的。

那时候,我们家还不是村里最穷的。爹虽然文化不高,但在生产队干活很卖力,每年分的口粮都够我们填饱肚子。

可是自从妹妹出生后,家里的日子就开始不太平了。娘常常一个人躲在角落里抹眼泪,有时还会和爹吵架,说他没本事,养不起这一家子人。

记得最清楚的是那个秋天的早晨,我起床时发现娘不见了。妹妹还在土炕上熟睡,我喊着“娘”满院子找,可哪里都找不到。爹蹲在门槛上,一根接一根地抽着旱烟,眼睛红得吓人。

“你娘走了,”爹的声音哑得不像话,“她说要过自己的日子,你们她一个也不要。”

我一下子愣在了那里,不敢相信自己的耳朵。等妹妹醒来找娘时,我只能笨拙地安慰她说娘去串门了,很快就回来。可是,那一去娘再也没有回来看过我们,连一封信都没有。

我经常在夜里听见妹妹的啜泣声,只能轻轻拍着她,说:“别哭了,还有哥哥在呢。”其实我心里也难受得要命,可是在妹妹面前,我必须得坚强。

1968年的春天,邻村的张婶来我家说媒。说是隔壁大队有个叫赵玉兰的姑娘,今年二十六了还没嫁人,家里也是穷苦人家。

爹听完只是默默地抽着烟,半天才说了句:“我这样的条件,还能挑什么?只要人品好,能照顾两个娃就行。”

几天后,我第一次见到了赵玉兰。说实话,她的样貌和名字一点也不相称。个子很高,皮肤黝黑,鼻子大大的,眉毛浓密,整个人透着一股憨厚劲。

但她的眼睛很有神,说话的声音洪亮,站在那里给人一种结实可靠的感觉。

赵玉兰嫁过来的第二天一大早,天还没亮就起来烧火做饭了。我躺在炕上,听见她在院子里劈柴的声音,噼里啪啦特别有节奏。

等我和妹妹起床时,锅里居然飘出了香喷喷的玉米粥味,还有两个用红薯面和的饼子。

“快来吃吧,趁热。”她的语气不咸不淡,既没有刻意讨好,也不显得生分。

我和妹妹你看看我,我看看你,都有些拘谨。毕竟昨天她还是个陌生人,今天就要叫她“娘”,这感觉真别扭。

但不得不承认,自从赵玉兰来了之后,我们家的生活开始变得规律起来。她不光会种地干活,还会纺线织布。那双粗糙的大手,能把地里的庄稼打理得井井有条,也能把我和妹妹破旧的衣服补得整整齐齐。

有一次,我干活时不小心扭了脚。赵玉兰二话不说,背着我去了十里外的卫生所。

那天太阳毒得很,她的后背都被汗水湿透了,可硬是一声不吭地把我背了回来。晚上她用草药帮我敷脚,嘴里念叨着:“庄稼人的孩子,可不能落下残疾。”

我发现赵玉兰和我想象中的继母不一样。她不会说什么好听的话,但每天都会准时给我们做饭,给我们洗衣服,操心我们的学习。

虽然她脸上很少有笑容,可是只要我和妹妹需要什么,她总会想办法张罗。

1969年冬天,赵玉兰生下了我的弟弟。我原以为有了自己的孩子,她会对我和妹妹态度大变。

但是出乎意料的是,她对我们仨的态度始终如一。该吃饭吃饭,该穿衣穿衣,从来不会偏心。

有时候邻居家的婶子们说她:“你咋对那两个继子女这么上心?”她就憨厚地笑笑说:“都是一家人,哪有什么两样?”

这样的日子,虽然清苦,却让人觉得踏实。赵玉兰就像一棵沉默的大树,给了我们遮风挡雨的港湾。

02

光阴似箭,转眼间到了一九七五年。那是个特别艰难的年份,我们村子遭遇了百年不遇的旱灾。

田里的庄稼蔫头耷脑的,玉米结得小得可怜,红薯也是瘦小干瘪。到了秋收,几乎颗粒无收。

继母比往常起得更早了,天不亮就去地里刨野菜。我时常在上学路上遇见她,背着个筐,弯着腰在田埂上找寻。

那时候,我已经上初中了,妹妹上小学,弟弟刚到能下地疯跑的年纪。一家五口人的嘴,光靠那点工分根本填不饱。

“玉兰,你家老大这么懂事,该让他歇学帮着干活了。”生产队长看见我挑着粪桶经过,对继母说道。继母头也没抬,只是继续翻地:“不行,再穷也不能耽误娃念书。”

那年冬天格外冷,我们家仅有的一条旧棉被都给了年纪小的弟弟。夜里,继母就把白天晒的稻草铺在炕上,又把自己的棉袄脱下来给我和妹妹盖。

我们哥俩躺在那里,听着北风呜呜地刮,感受着继母体温余留的棉袄温暖。

“明儿个我去镇上,”继母突然开口,“听说供销社进了一批旧棉絮,便宜。”

“可是家里没钱了啊。”我小声说。

“我前几天纺的线,攒了一些,够买两斤棉絮了。”继母说着,咳嗽了两声。我这才注意到,她的手指头都被纺线磨出了血泡。

日子就这样一天天熬过去,我们家虽然贫困,但在继母的打理下,总算能把肚子填饱。

她总有各种各样的法子,冬天腌些咸菜萝卜,春天在房前屋后种点青菜。就连我们上学用的本子,她都想办法用回收的纸张自己缝制。

一九七六年夏天,弟弟得了重病,发高烧不退。继母背着他,顶着烈日走了二十里山路去县医院。

当时医药费要五十块,这可是一笔巨款。继母跪在医院的走廊上,央求医生先给弟弟打针,她保证三天之内凑齐钱。

那三天,继母几乎是跑遍了所有能借钱的亲戚。最后还是找到了在供销社工作的远房表姐,才算凑齐了医药费。弟弟的病好了,但继母的腿却落下了毛病,一到阴雨天就疼得厉害。

一九七七年的夏天,我终于从高中毕业了。那时候的学制是“十年制”,从小学到高中正好十年。我的成绩不算特别好,但也不差,在班上能排到中上。

“老大,你这以后有啥打算?”一天晚上,继母在我屋里的煤油灯下补衣服时问我。

我犹豫了一下:“想再复习一年,试试考大学。”

继母停下手中的针线,认真地看着我:“你知道现在正在招兵吗?我听说去当兵还能考军校,以后说不定能当干部。”

我愣住了,当时部队在大规模征兵,不少同学都报了名。只是我一直惦记着考大学的事,没往这方面想。

“家里的情况你也知道,”继母叹了口气,“让你复习一年,要花钱供你吃穿,你妹妹明年也要上高中了,家里哪有这个财力?”

我低下头,默默地听着。继母说的每一句话都说到了点子上。

“去当兵多好,”继母的声音温和了许多,“国家管吃管住,还有机会提干。你要真想念书,还可以考军校啊。这不比在家复习强?”

我抬起头,看见继母布满老茧的手正在灯光下缝补我那件即将破损的衬衣。这些年,她不知道缝补了多少件我们的衣服,操持了多少家里的大事小情。

“您说得对,”我坚定地说,“我去当兵。”

继母露出了欣慰的笑容,那是我少有看见的表情。她说:“你放心去,家里有我。等你穿上军装,我们全家都脸上有光。”

就这样我在一九七七年秋天报名参军,开始准备体检政审等各项手续。虽然要离开生活了十几年的家,但我心里却格外踏实。继母的话让我看到了另一条出路,或许这才是最适合我的道路。

晚上,我躺在炕上想着自己的未来。忽然听见继母在灶房里低声哼着信天游,那是她高兴时才会唱的陕北民歌。歌声飘进我的耳朵:“从小就没吃过细粮米,谁家的穷儿也不许认输哩……”

人生的重大抉择就这样在继母的指引下做出了决定,我的心里充满了期待,也带着一丝对未来的憧憬。

03

一九七八年初春,我正在收拾行装准备入伍,村里突然传来一个消息:我的亲生母亲回来了。

那天,我正在院子里劈柴,就听见村口传来一阵嘈杂声。我抬头一看,只见一个穿着灰色的确良衣裳的女人,正带着几个人朝我家走来。

“这不是桂花嫂子吗?”邻居王婶的声音远远传来,“都十多年没见了,这是回来看孩子?”

我的手突然颤抖起来,木柴“咣当”一声掉在地上。那个女人,就是我已经十二年没见过的亲生母亲。

她比记忆中的样子老了许多,头发间已经夹杂着几缕白丝,但走路时的姿态还是那样急切。

“这是我儿子,我要见我儿子!”她的声音尖利刺耳,推开院门就往里闯。我站在原地,一动不动,看着这个既熟悉又陌生的女人。

继母正在灶房里准备午饭,听见动静走了出来。她擦了擦手上的面粉,平静地说:“你是来看孩子的?”

“看什么看!”母亲冲到继母面前,声音颤抖着,“我听说你要让我儿子去当兵?你安的什么心?他才多大,应该去上大学,你这是要毁了他的前程!”

院子里顿时安静下来,只有春风还在肆意地刮着。继母抿着嘴唇没说话,目光平静地看着眼前撒泼的女人。我却再也忍不住了。

“您哪来的资格说这些话?”我冷冷地开口,“这些年,您去哪里了?您什么时候关心过我的前程?”

母亲愣住了,随即眼泪夺眶而出:“我是你亲妈啊,我不关心你谁关心你?你知道我这些年过得多苦吗?”

“那我和妹妹呢?”我的声音开始发抖,“您走的时候,我才六岁,妹妹才三岁。您有想过我们怎么过来的吗?要不是继母,我们连饭都吃不上,更别说上学读书了!”

“她是后妈!”母亲指着赵玉兰的鼻子,“她就是想把你骗去当兵!”

我听到这句话,只觉得一股怒火直冲头顶:“您走的这些年,是继母一针一线地给我们缝补衣服,是她起早贪黑地操持这个家。她从来没有亏待过我和妹妹,现在您有什么资格在这里指手画脚?”

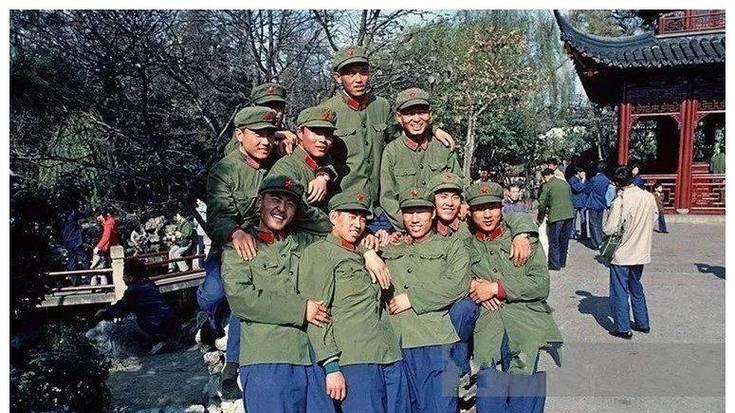

时光荏苒,转眼间我在部队已经服役二十多年了。记得刚入伍那年在某通信站站部当通信员,每天起早贪黑地学习技术。

后来通过军校考试,有幸被选送到通信训练大队深造,再后来提干,一步步走到了今天的位置。

回想那年的选择,我越发感激继母的远见。她虽然没有太多文化,但是看得比我远。

要不是去当兵,以我那时的成绩,考上大学的可能性真的不大。但是通过从军这条路,我不仅完成了学业,还在事业上有了长足的进步。

每年休假回家,我都能看到家里的变化。弟弟大学毕业后找了份好工作,妹妹也嫁给了镇上的会计,小日子过得红红火火。

只有继母,还是那副黝黑的模样,只是头发已经全白了,走路也不像从前那么利索。

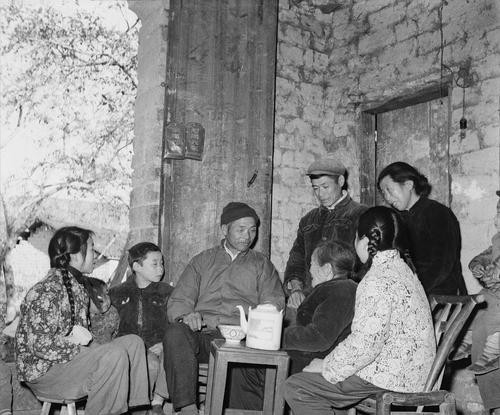

有年春节,我在家多住了几天。闲来无事,我跟继母坐在院子里晒太阳,她说起了往事。

“那年你亲妈回来,我其实挺害怕的,”继母的声音轻轻的,“我怕你会怨我,觉得是我耽误了你。”

我握住她粗糙的手:“您怎么会耽误我呢?要不是您,我现在的人生可能完全不一样。”

继母笑了,眼角的皱纹挤在一起:“我就知道你小子心里明白。那会儿让你去当兵,也是想着部队能给你个更好的出路。你爹身体不好,我就想着,得让你们仨都有个好前程。”

阳光暖暖地照在我们身上,我看着继母布满老茧的双手,不知不觉红了眼眶。

这双手,抚育了我们三个孩子,支撑起了整个家,却从来没有向任何人伸手要过一分钱。

“儿子,你现在过得好就行,”继母拍了拍我的手,“我这辈子最大的心愿,就是看着你们仨都有出息。现在啊,我算是对得起你爹,也对得起我自己的良心了。”

有人说,命运总是捉弄人。但我要说,正是继母的到来,让我的人生轨迹发生了改变。

她用自己的智慧和付出,为我们几个孩子指明了方向,用她那双粗糙的手,编织了一个温暖的家。

大家觉得我当初听继母的,做的对吗?

如果喜欢本文章,或者有什么观点可以发表在评论区一起交流,同时可以点点关注,账号会持续更新精彩故事,你的评价和关注是我写作的动力!

本文声明:本文为短篇小说,内容纯属虚构,请理性观看,配图来自网络