“红学文献”,是一个颇值得关注又颇富有争议性的话题。

众所周知,自胡适(1891-1962)发表《红楼梦考证》(1921)以来,“红学”逐渐成为文史学界关注的显学。区别于索隐派的“猜谜”,胡适力求以较为严密的方式,对《红楼梦》作者、续书、版本、本事等问题加以详尽考辨,成为“教人一个思想学问的方法”的学术史名著。

胡适《红楼梦考证》

周汝昌(1918-2012)的《红楼梦新证》(1953),则以更为厚重的篇帙,尝试竭泽而渔式地挖掘相关文献,以解决《红楼梦》文献研究中的核心问题,并通过《什么是红学》(1982)等一系列论文,逐渐建立起相当独特的“红学四柱”(曹学、脂学、版本学、探佚学)。

然而,相较于一般性的小说文献研究,“新红学”可以说完成了优长与缺失的“俱分进化”。

对文献系统的挖掘、梳理、考辨,与对特殊信息的推理、猜测与假说,往往夹杂在一起,故红学界对周汝昌的学术观点,往往毁誉参半,难求共识;而文史学科对于红学研究中产生的某些特殊现象,也往往敬而远之,罕能依据学术史、文献学的根本逻辑,对相关成果的得失,作出比较细致的研判。

以欧阳健《还原脂砚斋》为代表的一系列论著持“脂伪说”,虽未得到学界认可,但亦未得到全面清理,更令相关学术议题显得扑朔迷离起来。

《文学•文献•方法——红学路径及其他》

事实上,如果扬弃偏见的话,以下基本逻辑应该得到正视:

《红楼梦》在中国古代小说史,乃至中国文学史上都应占据相当卓然的地位,旨在对这部小说展开细致考辨的“红学”当然有必要存在,并不断提升研究质量,去粗取精。而《红楼梦》相关文献的复杂多样,以及现有学术史争议的良莠不齐,都提示我们注意红学文献研究的代表意义。

基于比较客观理性的评价标准,对红学文献问题予以更加深入的考察,有助于增进对《红楼梦》本身和小说文献学(乃至于古典文献学)的理解。

近年来,黄一农先生的《二重奏——红学与清史的对话》(台湾“国立”清华大学出版社,2014,繁体字本;中华书局,2015,简体字本)、《红楼梦外:曹雪芹<画册>与<废艺斋集稿>新证》(台湾“国立”清华大学出版社,2020,繁体字本;四川人民出版社,2020,简体字本)等著述,旨在基于“正确的知识与谨严的推理”,借助计算机技术和电子文献,对诸多红学史公案展开“e考据”研究。

《二重奏:红学与清史的对话》

从研究方法的层面看,“e考据”提供了比较明确的操作指导,为研究者的“弯道超车”提供了可能性,研究者可以迅速进入一个学术疑难议题,并在更便利的数字环境下寻找到新的突破口。

从考辨结论的层面看,上述研究确有甚多推进,尤其是在建构曹雪芹交游网络中取得了大量进展,使研究者能够更加贴近曹雪芹所处的历史世界。

因此,黄先生的几部著作问世后,重启了不少红学问题的讨论,诸多单篇论文多以其观点为基础(当然,有支持与不支持之别)展开细化研究。这也为《红楼梦》研究者提振了信心:文献材料并未“竭泽而渔”,在此基础上的颠覆性研究还有很大开展空间。

北京大学高树伟的《红楼梦靖藏本辨伪》(中华书局,2024),正是在这一大的学术史脉络下的新探索。该书以38万字的篇幅,系统讨论了红学史上的一桩独特公案——所谓“靖藏本”的有无、真伪。

《红楼梦靖藏本辨伪》,高树伟著,中华书局2024年6月。

1964年3月,毛国瑶(1930-2006)将150条“靖批”寄给俞平伯(1900-1990)等著名红学家,声称其来自于靖应鹍(1916-1986)家旧藏的脂评本《红楼梦》,从此开启了一个“截然不同的红学世界”(《红楼梦靖藏本辨伪》,自序,页1)。

一部没有留下实物、甚至除“发现者”外无人见过的抄本,为何有诸多红学家信以为真,并将150条批语目为决定性的文献依据;而这样的认知模式、论证方法、具体观点,又如何影响着近60年的红学发展?本书即拟通过解决“靖本真伪”这一文献公案,来重新清理红学史的特殊发展形态,并对红学文献研究提出新的方法。

作者在文献层面对靖本的辨伪,已见于刊发的单篇论文(参见高树伟:《毛国瑶辑“靖藏本<石头记>”批语辨伪》,《文史》,2022年第4期;《<石头记>“靖藏本”辨伪杂记》,《新红学百年与北京大学》,中国文史出版社,2022年)。

从文献考辨的角度来说,核心论据在单行文字中已有揭示。但是,只有通过专著这一厚重形式,才能系统呈现出作者的红学文献观念,也才能据此来思考“靖本辨伪”这一学术史事件的诸多本质问题,而“靖本事件”才不仅仅是一个文献争议个案。

《新红学百年与北京大学》

简单说,尽管本书完成了极高水平的史料挖掘工作,但“靖本辨伪”这一观点本身,和得出观点的方法,在熟悉文献学的研究者眼中,很多内容实属不言而喻。在此基础上开启重新系统讨论检核红学文献的“潘多拉魔盒”,才是本书的真正意义所在。

在这一过程中,具体观点如何并不是最重要的,重新发现问题、提出问题,并尝试寻找系统解决问题的方法,才是当下研治红学的要务。读者如果忽略了这一思路,就无法全面理解本书的学术价值。

《红楼梦靖藏本辨伪》由正文六章及两个附录组成。

第一章“《红楼梦》靖藏本述略”、第二章“《红楼梦》靖藏本辨伪”可看作是本书成立的基础。通过将今存毛国瑶手抄的150条批语与1958年版俞平伯《脂砚斋红楼梦辑评》对勘,可发现出现了典型的“连结性讹误”(errores coniunctivi)现象(自序,页6),毛国瑶辑抄批语的来源并非所谓的“靖藏本”,而是俞平伯的辑评本。

《脂砚斋红楼梦辑评》

而通过对毛国瑶家世、生平、著述等信息,及所处学术背景的考察,可发现红学界以往对毛国瑶的学问根柢颇有轻忽,毛氏具备伪造靖批的能力与条件。 书后的两个附录《毛国瑶辑靖藏本<红楼梦>批语校勘记》《<红楼梦>靖藏本辨伪论文目录(1976-2022)》是上述论证的扎实文献基础。可以说,如果说之前红学界尚有颇多学者仍然以“蓄疑”看待这一问题,那么在此番“科学的辨伪”(页129)之后,凡具备基本文献论证常识的学者,都不应该再引用、信从靖批了。

但本书的旨趣不限于此。六十年来(1964-2024),既然不少红学名著都曾经将靖批当做重要的论据,那么有必要进一步反思,靖批究竟参与制造了哪些错误观点,又从而对红学史上哪些认知方向产生了误导。

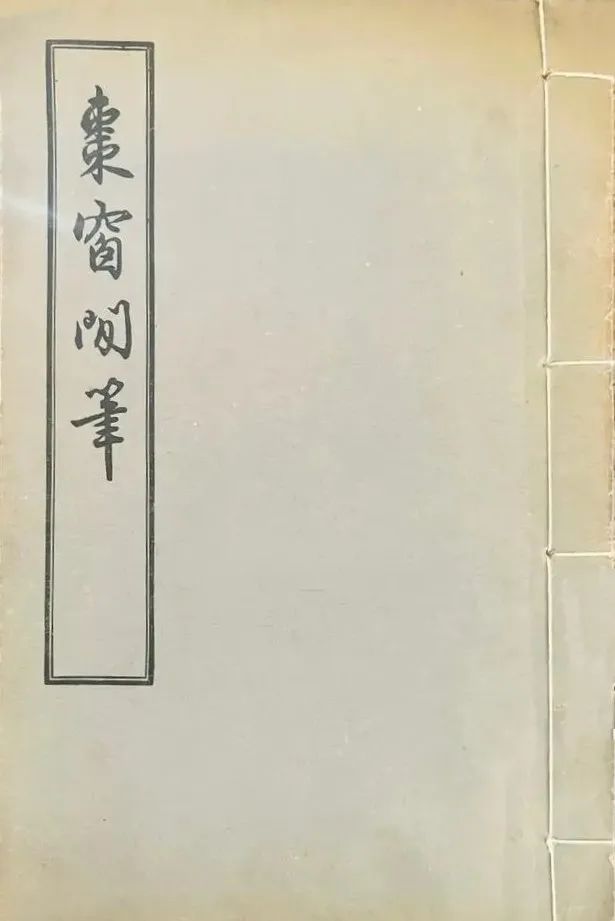

本书第三至第六章即围绕着这些议题开展探讨。作者深信,既往研究者对伪靖批的误信误用,导致了对红学核心问题的认知偏离。其中包括但不限于脂畸一人二人(本书第三章)、早期脂抄本版本性质与源流(本书第四章)、《枣窗闲笔》等相关文献著录与脂砚斋身份(本书第五、第六章)等核心议题。

本书旨在论证,在剥离了伪靖批之后,许多核心认知需要更新——脂砚斋与畸笏叟是同一个人的不同笔名,其真实身份是曹雪芹之叔辈,最有可能是曹頫(1697-?)。甲戌本是脂砚斋的工作稿本,且其独出异文在情理层面最优,今存甲戌本虽是过录本,但忠实抄录了甲戌底本。

棠棣出版社版《红楼梦新证》

熟悉红学史的研究者,当然不会对上述观点感到特别新奇。这些核心材料、观点,在周汝昌《红楼梦新证》等著作中已有相应讨论。

但在百余年的“新红学”研究历程中,几乎所有的可能性都已得到研究者的猜测、假设、推演、考辨,关键的问题在于如何得出结论,并以一以贯之的态度看待所有的论证,从而建构一个基本自洽的逻辑系统。

红学史上的吊诡现象是,几乎每位研究者都有独特卓见,但也有偏颇之处。如《红楼梦新证》对甲戌本、《枣窗闲笔》及伪靖批的认知,很多在当时均为前人所未发,至今仍然值得深长思之;但书中也不乏“脂砚即湘云”之类明显难以被当代学者所认可的假说、误说。身处当下重观红学史,找到能够足成一家之言的论著,并不特别困难;但困难的是,在纷繁复杂的学术史迷雾中,判断哪些观点才是可以依据的。

而判断的标准,往往不在于特定个案研究中能否自圆其说(因为大量文献都具有解释的多义性,单篇论证看上去颇具合理价值),而在于对红学文献整体性的认知能否自洽。本书对这些问题做出了新的探索。

《枣窗闲笔》

在具体观点层面,笔者有时持有不同意见(部分见于笔者既往研究,部分还将另文讨论),但这一大的前提却思路相同。

不论是书中还是网络上,在面对辨伪靖批这一问题的时候,总有“这些能伪造出来吗?”(页124)之类的质疑,也有“靖批虽伪,靖本却真”之类的想象推测。

这显然是一种遮蔽了本书核心理路的讨论方式。“可能性”是无穷无尽的,即使是极度离奇的说法,也有其成立的概率。但文献学研究应依托于现存史料。基于严密的论证程序,将相关证据逐一罗列并加以辨析,以得出比较可靠的结论。

不客气地说,在既有研究史上,实际上出现了本末倒置的现象。在没有确证靖批可靠的情况下,红学家们就引用了其中内容,并引导着后来学者的核心立论。

而正确的方法应该是,在能够证实靖批的真实性、可靠性之前(包括文物的和文献的),就应该悬置该文献,不宜轻易使用。

从这个角度说,即使没有相关辨伪成果问世,靖批也不是可信赖的文献,径直引用靖批也代表了研究者的集体懒惰心理(尽管这是可以理解的)。

《红楼梦靖藏本辨伪》的方法意义,至少还集中体现于两个方面。一是红学文献考据的限度问题。

《洗马塘:毛家一百年的故事》

学界对靖批的质疑始于上世纪七十年代,距离毛国瑶披露靖批不过十余年时间;本书作者搜集文献、田野调查之时,不少当事人仍在世,揭示了诸多详细情况,这种优越性可能是其他争议性文献并不具备的。

但即使是这样,靖藏本的故事依然还有若干断环不易完全厘清——毛国瑶为何伪造文献,又为何假托靖家收藏,而俞平伯等资深红学界为何对此材料集体放松警惕,至今仍然令人心生疑惑。但这些问题并不影响主体结论。

现有资料毫无争议地指向如下情况:

今存靖批没有任何存世文物作为佐证,本身即是“孤证”;且其内容已有若干处可证明是毛国瑶根据当代文献所制作的,可断定为“伪”。两者结合,就没有任何理由使用靖批。“辨伪”只需要突破关键环节即可成立,并不需要对所有细节明察秋毫。

二是红学文献甄别的逻辑问题。所有的研究者都会因新文献的发现而兴奋,但新文献只是一份物质性的存在,在必须首先运用文献学方法加以严密甄别,才能知道其真正性质如何,应该在何种程度上使用该文献。在红学文献研究中,常常出现一种“先上车后补票”的现象。

研究者先根据新出文献立论,再根据该论点重新梳理新文献的具体性质。在这种缠绕过程中,逻辑极易出现循环论证之处,而对某些观念的情感偏好,也会影响着学者对文献的疑与信。学界对某些关键文献性质的认知有别,故亦缺乏一种可以共同讨论的学术基础。这一点,当然不仅限于靖批自身。

《中国辨伪学史》

2021年,在“新红学”百年之际,笔者曾与本书作者多次通话、通信,深度讨论了红学史上诸多根本性的议题。在部分观点上,有时能够达成一致,但在根本问题上究竟应该如何清理,并没有得到笃定的共识。

如前文所提及的脂畸一人二人论、《枣窗闲笔》的史料价值等问题,都还拟再加商榷讨论。但有一点似乎仍然需要坚持,那就是回到最初的文献史料与论证逻辑——“请循其本”。

在《红楼梦靖藏本辨伪》扎实论证的基础上,已提示我们近六十年来的红学研究,有诸多不够严密、有待清理的观点。

从六十年上追至一百年,以“靖本事件”为鉴戒、标杆,对今存所有的红学文献做一系统重估,此项工作的意义与可行性也就呼之欲出了。

《百年文献辨伪学研究菁华集成》

限于篇幅,笔者将别文展开论述,就这一问题向作者继续求教,也期待相关讨论能够真正触及《红楼梦》研究的本质。相信这才是本书最为重要的价值。