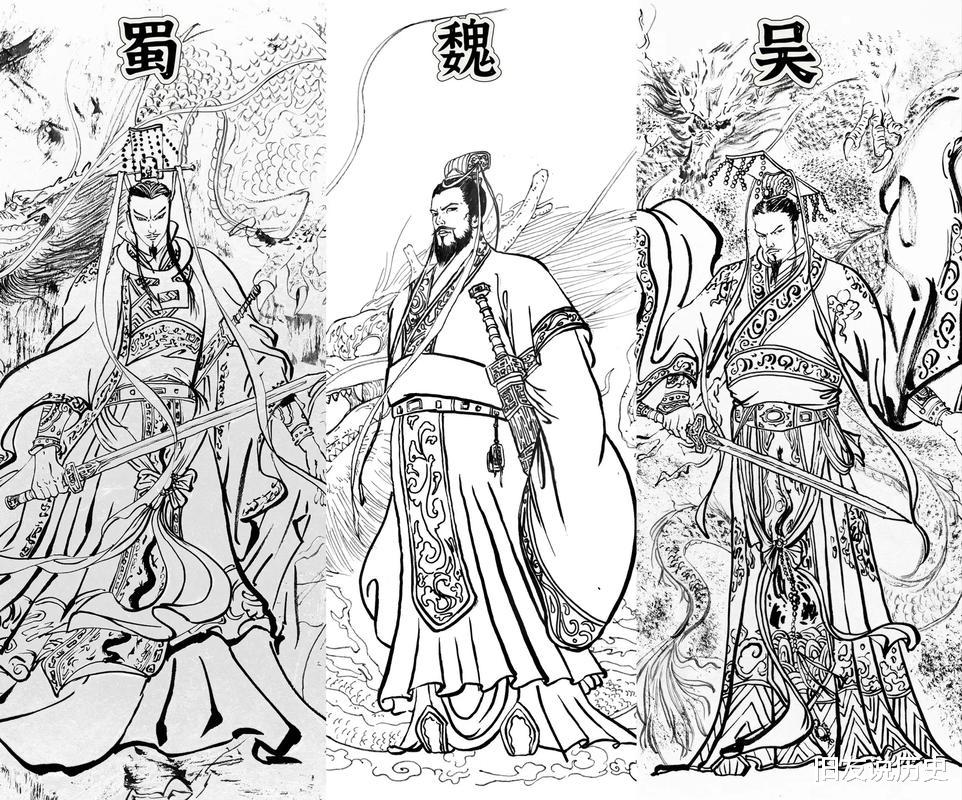

三国鼎立,魏蜀吴三分天下。

曹魏地大物博,人口众多;而蜀汉偏安一隅,国小民寡。

然而,就是这样一个小国,竟与强大的曹魏抗衡了长达三十五年!这段历史不禁让人思考:蜀汉究竟是如何做到以弱抗强,并在强敌环伺之下生存下来的?

李白用“蜀道之难,难于上青天”来形容蜀道的险峻。

蜀道险峻的山势和湍急的河流,构成了天然的防御屏障,魏国军队很难大规模进攻。

地形的限制也使得魏军的后勤补给变得异常困难,增加了蜀汉的生存空间。

蜀道的地理环境,对蜀汉政权来说,是一把双刃剑,既是保护自己的利器,也是制约发展的因素。

魏国攻打蜀汉时,后勤补给主要靠古长安。但董卓之乱让长安一带经济受损严重,人口也大量减少。

这样的情况下,长安地区很难为魏国提供长期、大规模战争所需的物资支持。简单来说,长安当时的状况,难以承担起作为主要后勤基地的重任。

所以,魏国伐蜀的后勤保障存在隐患。

汉中地理位置十分关键,它连接着蜀地和关中,是重要的交通要道。对于魏国来说,拿下汉中就等于打开了进攻蜀汉的大门。

反之,蜀汉控制汉中,就能有效防御魏国的军队。

蜀汉如果能守住汉中,就相当于在蜀地之外建立起一道坚固的防线,魏军难以轻易入侵。这对于蜀汉的安全至关重要,汉中成为了保障蜀汉自身安全的战略要地。

面对周围强国的威胁,蜀汉深知国力弱小就没有发言权,所以自打刘备称帝建立蜀汉政权后,整个国家都进入了全民动员的备战状态。

史料显示,蜀汉总人口大约在九十万到一百零八万之间,正规军队数量却超过了十万人,加上大约四万名各级官员,军人与百姓的比例超过了百分之十五。

这种高比例显示蜀汉将所有的资源都投入到了军事力量的建设中,以应对随时可能发生的战争,保障国家的安全和稳定。

换句话说,蜀汉几乎已经全民皆兵,国家机器全力运转,为即将到来的战争倾注了全部力量,整个社会都围绕着战争这一个目标而运转。

这种举国动员的状态,体现了蜀汉面临的严峻局势,也反映了蜀汉统治者对于战争的重视程度,他们已经做好了背水一战的准备。

刘备为了应对庞大的军队开销,采取了一种颇具争议的经济措施:发行“直百五铢”。

这种大额货币,名义上等同于五百枚普通五铢钱,但实际上价值仅相当于两枚普通五铢钱。

这相当于蜀汉政府通过发行贬值货币,强行从百姓手中获取资源,短期内确实为军队提供了充足的资金。

然而,这种做法严重扰乱了市场秩序,损害了百姓的利益,也为蜀汉后期的经济衰退埋下了隐患。

魏国迟迟没能消灭蜀汉,原因挺复杂的。魏国战略重点转移和内部问题都拖了后腿。

赤壁之战输得很惨,曹魏一直记恨东吴。曹操和曹丕这两位君主都亲自带兵打过东吴好几次,把主要的兵力都放在东边,这样一来,攻打蜀汉的行动就被延缓了。

也就是说,魏国的主要精力都放在对付东吴上面,没法集中力量对付蜀汉,加上魏国国内也有一些矛盾,所以才迟迟没能灭掉蜀汉。

魏国内部的政治斗争同样损耗巨大。司马懿和曹爽的权力之争、淮南三叛等事件,不仅让魏国实力受损,还给了蜀汉喘息的机会。

这些内部矛盾让魏国难以集中力量对抗蜀汉,为蜀汉长期抵抗创造了有利条件。

这种局面也为后来的历史走向埋下了伏笔。

蜀汉的北伐,不是头脑发热的举动,而是当时情况下的战略考虑。

诸葛亮时期,北伐是有目的的,魏国当时四处作战,兵力不足,蜀汉抓住这个机会,采取稳扎稳打的策略,希望在某些战场上占据上风。

比如,第一次北伐打了魏国一个措手不及,顺利拿下了三个郡。第二次北伐的目标很明确,就是配合东吴的军事行动,让魏国的军队没办法集中兵力应对。

诸葛亮的北伐虽然没能成功收复中原地区,但也起到了重要的战略作用。

他的多次出兵,极大地牵制了魏国的军事力量,使得魏国不得不分兵应对,从而减缓了他们攻打蜀汉的步伐。这在一定程度上为蜀汉争取了喘息之机,避免过早地被魏国吞并。

因此,诸葛亮的北伐,从战略防御的角度来看,是有其积极意义的。

诸葛亮去世后,蜀汉的北伐思路有所改变。

蒋琬、费祎当政期间,蜀汉采取了比较稳妥的策略,重点是让国家得到恢复和发展,但并没有彻底放弃北伐的想法。

蒋琬曾经计划从水路进攻上庸,希望能够开辟一条新的北伐道路,可惜因为生病没有能够实现。

费祎则成功地挡住了曹爽的进攻,赢得了兴势之战的胜利,保卫了蜀汉的边境安全。

费祎遇刺后,姜维接过指挥棒,成为蜀汉军队的实际统帅,他延续了诸葛亮北伐的策略。

姜维率军多次进攻魏国,在局部战场上获得了一些胜仗,比如曾经大败魏将王经,鼓舞了蜀汉士气。

但是,姜维的北伐之路并不平坦,蜀汉的国力有限,难以支持长期战争,粮草物资的供应经常出现问题。

同时,蜀汉能够调动的兵力也相对不足,这些因素导致姜维始终无法彻底击败魏国,北伐最终没有取得决定性的成功。

诸葛亮去世后,蜀汉继续进行北伐,虽然规模不如以前,次数也减少了,但仍然是蜀汉重要的军事策略。

这些北伐行动起到了牵制魏国军队的作用,防止魏国全力进攻蜀汉。

更重要的是,这些北伐也显示了蜀汉不甘示弱、坚持抗争的精神面貌,即使在不利的情况下,也要向强大的魏国展示自己的力量和决心。

这也对蜀汉内部的凝聚力有积极作用。

蜀汉的灭亡,北伐损耗国力是原因之一,但更关键的是多年战争的持续消耗和内部政治日益腐败。另外,魏国后期调整了战略也是重要因素。

尽管蜀汉最终被魏国吞并,但它在实力远不如敌人的情况下,坚持了长达三十五年的抵抗,展现出卓越的战略智慧和顽强不屈的精神。

蜀汉的经历告诉我们,实力悬殊的对抗中,内部稳定和战略调整至关重要,抵抗精神也同样不可或缺。

如果当初蜀汉不选择北伐,而是采取闭关自守的策略,蜀汉的结局会不会有所改变?

虽然历史没有如果,我们无法改变过去发生的事情,但是思考这个问题仍然具有重要的价值,可以帮助我们更好地理解历史的走向。