《聊斋志异》中,《菱角》是一个常被低估的短篇。它没有狐妖的魅惑,也无鬼怪的惊悚,却以“少年买母”的荒诞情节,撕开了战乱年代的人性真相。

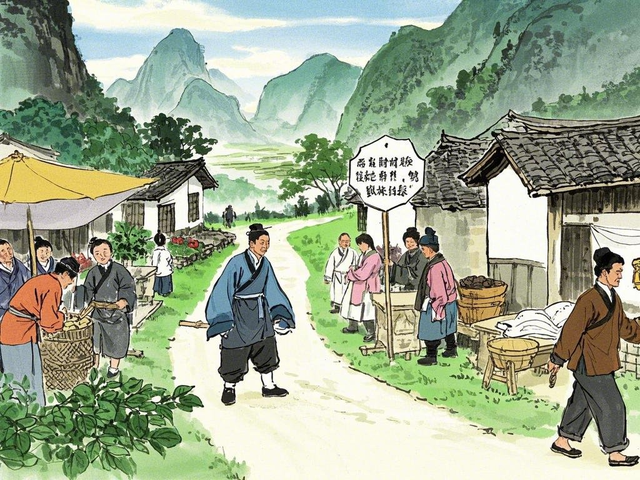

胡大成在流亡途中,因怜悯一名无家可归的老妇,竟以“子礼”将其奉养家中。这一行为看似违背伦理常纲,实则暗藏蒲松龄对乱世的控诉:当生存成为奢望,善与恶的界限早已模糊,但因果的齿轮从未停止转动。

少年情愫,祠堂定情胡大成与菱角的初遇,是古典文学中少见的“双向奔赴”。十四岁的少年在观音祠前直白求爱,菱角虽羞赧却主动示媒,一句“崔尔诚为媒,必谐”展现了超越时代的果敢。这种“稚嫩而炽烈”的情感,被学者称为“蒲松龄笔下的反叛浪漫”。

命运转折:战乱与“买母”胡大成因伯父丧事滞留湖北,战火阻隔归途。他偶遇一名自称“愿为母者”的流浪老妇,因其眉眼似母而收养。这一情节看似荒诞,实则是战乱中人性本善的微光。老妇的勤勉持家、严厉慈爱,与胡母如出一辙,暗示其身份非凡。

因果闭环:观音化身的救赎老妇实为观音化身,不仅促成胡大成与菱角的重逢,更以神力送胡母团聚。蒲松龄以神魔之力缝合现实裂痕,看似是“大团圆”的俗套结局,实则以超现实笔法揭示:善行终将被命运眷顾,而战乱中的恶念必遭天谴。

善因善果:胡大成的“无心之德”胡大成收养老妇,本出于思母之情,却无意中种下善因。学者指出,这一行为暗合佛家“无缘大慈,同体大悲”的理念:对陌生人的悲悯,本质是对自我的救赎。而老妇的“神力加持”,正是蒲松龄对“善有善报”的理想化表达。

恶念浮萍:焦家父母的“无奈之恶”焦家父母因战乱将菱角另许周生,看似背信弃义,实则是乱世求存的缩影。胡大成自嘲“萍梗人”,道尽流民的无根之痛。这种“被迫作恶”,恰是蒲松龄对战争最尖锐的批判:当社会秩序崩塌,道德不过是奢侈品。

观音介入:因果的至高法则观音化身为老妇,既是对胡大成善行的嘉奖,也是对焦家父母的警示。这一设定打破了传统“因果报应”的单一性,学者评价:“蒲松龄以神权代天理,实则是将人性的选择置于更高维度审判”。

鲁迅曾评《聊斋》“用传奇法,而以志怪”,《菱角》正是典型。胡大成“买母”的荒诞与菱角的“追夫示媒”,皆以细节颠覆礼教,直指乱世中人性的真实。

学者马瑞芳在《百家讲坛》中强调,菱角的“多情”并非软弱,而是“以柔克刚”的生存智慧。她的主动与坚守,最终冲破战乱与礼教的双重枷锁。《菱角》的因果逻辑与当代“蝴蝶效应”不谋而合:个体的微小善行,可能撬动命运的巨变;而集体的恶念,终将反噬自身。

“万法皆空,因果不空。”佛家箴言在《菱角》中化为具象:胡大成因善得缘,焦家父母因怯失义,观音则以神力平衡天道。蒲松龄借神魔写人性,实则传递永恒哲思:无论世道如何崩坏,善念是唯一能穿越时空的力量。

正如德国哲学家雅斯贝尔斯所言:“真正的悲剧,不是在善恶之间抉择,而是在两难中坚守善的微光。”《菱角》的当代意义,恰在于此——它提醒我们:因果循环的终点,始终是人性最初的温度。