“文人社群的蓬勃发展使得苏州在中国南方开始超越其他地方,成为首屈一指的文化城市……苏州的文人风格实际上是整个城市生活最为鲜明而核心的指标。然而,变质的危机也随之出现,其中最严重者即为文人风格的过度泛滥,让传统的雅俗之分变得模糊不清而无法掌握。”

艺术史家石守谦在《山鸣谷应:中国山水画和观众的历史》一书中聚焦明末苏州文人社群的繁荣与扩张,剖析商业出版勃兴是如何推动文人艺术大众化,以及文化兴盛背后雅俗界限消解的精英危机。以下内容节选自《山鸣谷应》第八章“明代江南文人社群与山水画”。

《山鸣谷应:中国山水画和观众的历史》

石守谦 著

上海书画出版社

2019年11月

文/石守谦

苏州作为一个文化城市

所面临的挑战

文化新贵的积极参与固然使苏州文人社群日益蓬勃,但也引起变质的危机,它就像是尖刀的两刃。文人社群的蓬勃发展使得苏州在中国南方开始超越其他地方,成为首屈一指的文化城市,较诸金陵的六朝金粉,或者北京的帝国气象,苏州的文人风格实际上是整个城市生活最为鲜明而核心的指标。然而,变质的危机也随之出现,其中最严重者即为文人风格的过度泛滥,让传统的雅俗之分变得模糊不清而无法掌握。即以别号之使用而言,本来是风雅形象之展现,但如果人人皆冠上这种雅号,岂不令人感到厌恶。明末时的作家沈德符在其《万历野获编》中就强烈批评连市街上贩夫走卒都有名号的现象。

沈德符的酷评或许纯是精英阶级的立场,如果换由庶民的角度,它实是一个大众化的趋势,显示一种由文人社群外更多庶民的共享。促成如此发展主要是社会经济力的提升,尤其是商业出版文化之兴盛扮演着关键性的角色。在1600年左右以后,在南方的出版市场上出现了许多带插图的小说戏曲类书籍,亦有一些以图画为主的画谱,都颇受一般庶民读者的欢迎。图画借由刻版印刷而大行其道,这实在是此时的突出现象,而其之得以致此,图像本身的悦目、版刻技术的到位、版画成本及价格的下降等因素都有作用。

明 钱穀 《雪山策蹇》(局部)

1558年

轴 纸本设色

故宫博物院

对庶民读者/观众而言,价格的低廉可能与接受度之高低有直接的关系。文人画家如希望作品价格能较为大众化,最平常的选择是制作扇面的小画,但就价格而言,对付版画出版者仍无竞争力。上文曾提及文嘉的四柄折扇价格在五钱左右,但读者只要付四钱就能买到有一百页图画的画谱,差距高达三百倍以上。为了因应这个大众化的趋势,文人画家也有投入版画者,为此商业市场服务,特别是在山水画部分,出版商似乎已经认定文人风格的重要性和其不可或缺,经常会请有名气的文人画家供稿。

明 钱穀绘 《樱桃梦》

之“清谈”一景

1616年

陈与郊刊刻

例如文徵明的学生钱穀属于文派第二代的代表画家,活跃于苏州的文人社群之中,其山水作品就数见于16世纪初的流行读物中。其中海昌陈与郊刻行的《樱桃梦》里的“清谈”一景即为钱氏作品,画中有大型山水屏风,实为虎丘风景,颇似他在1567年作的《虎丘前山图》(故宫博物院藏),可以说是直接将文人喜爱的纪游图直接用到版画之上,只不过缩小了尺寸罢了!另一本畅销书《西厢记》亦借重了钱穀的山水画长才。1614年香雪居所刊之《新校注古本西厢记》中“伤离”就重建了一个“长亭送别”的山水场景,创造了一个超越舞台的视觉经验,好像剧情真的在现实中搬演一般。此书刊行之时钱穀已卒,或有是否伪托之疑;然由“伤离”一图为跨页连式,比例非如一般山水者,推想应是专为书籍出版而作,画中骑马男主角的画法与顾炳《顾氏画谱》(1603年)所复制的钱穀画之乘马渡河人物,如出一辙,应可合理推测就是来自钱氏的供稿。果系如此,钱穀可算是后来像陈洪绶那种积极投入商业出版之文人画家的先声了。

明 王骥德

《新校注古本西厢记》之“伤离”

1614年

杭州香雪居刊刻

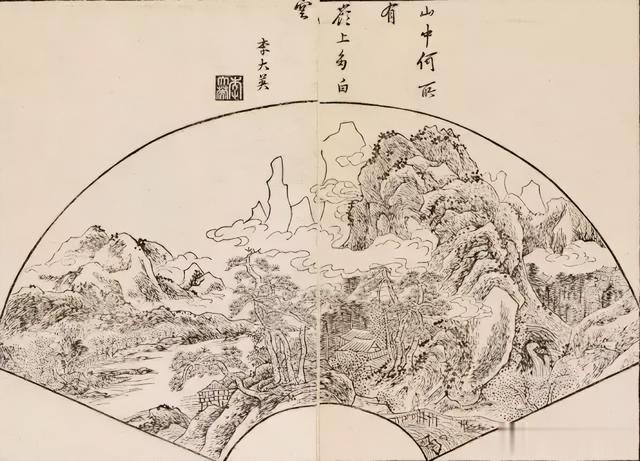

庶民观众对版刻图画的高度兴趣也扩展到折扇画的领域。前述文人画家为了争取文化新贵的支持所经常制作的折扇画,到了17世纪初时亦出现了更为大众化的发展。当时由一位开封籍人士张成龙所选编的一本《名公扇谱》便很值得注意。此画谱现在传世甚罕,比较易得的是近年复刊的和刻本,属于1621年杭州清绘斋出版《八种画谱》中的一种,估计它原来初版的时间大概也相去不远,而可能是因为市场接受度高,遂被清绘斋纳入包括《唐诗画谱》在内的其他七种画谱一起重制再刊。根据其上文化名流陈继儒所作的序文,张成龙原来收集了数百页,后来考虑到市场接受度的问题,只精选了其中的四十八幅,集成一卷,刊刻成书。这个务实的出版策略亦见之于编者在画科比重的处理上,全卷以山水画为大宗,比例超过三分之二,可以想见折扇山水画对其读者/观众的绝高吸引力。《名公扇谱》中的三十二个折扇山水图像涵盖了当时大部分的各类风格,但绝大多数与隐居的主题有关,可说基本上服膺着文人绘画理念之指导,其中当然也不乏文人们所推崇的倪瓒、高克恭等古代大家的风格在内。有趣的是,文化新贵最常追求的别号图却不在卷中,或许正是因为它毕竟需要针对个别性作扣题的发挥,较不适于一般观众欣赏。由此言之,文人山水画原所富含的社群感在经过大众化之后,几乎完全不存。

《名公扇谱》由孙克弘、陈淳、文震孟、吴炳等画,张成龙选辑, 万历间武林金氏原刻。计四十八幅, 有山水、花鸟、人物等。双面对页连式。

大众化的进程对于部分上层精英来说,可能意谓着雅俗混淆的威胁。陈继儒的好友董其昌在 1597年为他作了一幅《婉娈草堂图》,赞美他们两人反俗的共同生命理念,这可以视为针对这个威胁的回应。此画风格大致可以简单概括成“直皴”与由其结构而成的“画面自足动势”两者,那几乎可以视为针对版画山水的拨乱反正。较诸《顾氏画谱》中所刊载者,《婉娈草堂图》中所讲究的笔墨和结构表现都似在刻意避免被简化成匠师的“刀笔”之可能性,这正是他意图再次回归文人文化主体价值的宣示。除了针对版刻山水图像之泛滥外,《婉娈草堂图》的批判其实也指向苏州原来发展得过于成熟的文人文化本身。苏州无疑是当时最耀眼的文化城市,然其文人风格蔚成风尚后亦立即招来抨击,董其昌只不过是其中部分声音而已。

明 董其昌 《婉娈草堂图》

1597年

轴 纸本水墨

台北私人藏

作为长期拥有苏州文人文化形塑者之历史地位的文徵明家族对这些抨击自然感触良多。文徵明曾孙文震孟之撰写《姑苏名贤小纪》(1614年序)便是因为抗议世人“语苏人则薄之”“一切轻柔浮靡之习,咸笑指为苏意”之成见而作。然而,这种成见之形成其实正与苏州文人社群的日益向外扩展同时而生,或许也可以说是文人文化形塑之初即已孕含在内的潜在危机。

《山鸣谷应:中国山水画和观众的历史》

石守谦 著

上海书画出版社

2019年11月