16岁少女命丧爱将枪下,这可是革命圣地延安最扎眼的一桩丑闻。

1937年,国民党的报纸《中央日报》突然爆出延安的“桃色新闻”,直指共产党高级干部黄克功逼婚未遂,竟枪杀16岁的女学员刘茜。这一事件在当时引起轩然大波,国民党借机大肆嘲讽延安“虚伪圣地”,甚至上升到攻击整个党组织的道德根基。而对毛主席这不仅是一场内部危机,更是一场外部舆论战。

【为什么会这样呢,我认为有以下几个原因】

1. 黄克功的“功勋”成了他的“护身符”。

黄克功不是普通士兵,他16岁参军,跟着红军从井冈山一路杀到陕北,熬过了长征的苦日子,立下了赫赫战功。在毛主席眼里,他是个“机灵、勇敢”的战士,甚至被寄予厚望。可问题在于,靠战功积累的自信很容易发酵成特权思想。黄克功以为自己是“功臣”,就可以把个人欲望凌驾于法律和道德之上。他对刘茜的“逼婚”,本质上是一种利用权力关系的胁迫。他不是没意识到自己的行为不对,而是觉得功劳大到足以抵消任何过错。这种“功大于过”的思维,其实在当时不少干部中都有苗头,只不过黄克功的行为突破了底线,直接酿成了悲剧。

2. 延安的特殊环境助长了问题的复杂性。

延安在当时是革命圣地,也是抗战时期无数青年向往的地方。像刘茜这样的年轻人怀着满腔热血来到这里,期待投身革命。但延安并不是一个理想化的乌托邦,尤其是男女关系这一块,现实远比外界想象的复杂。黄克功是学员队队长,刘茜是刚来的16岁小姑娘,她对革命者的崇拜、对他的敬佩,在黄克功看来就成了“感情基础”。这种误解并非偶然,而是权力、地位与个人情感在特殊环境下的错位产物。延安的法律和伦理约束还处于探索阶段,没有完全形成对权力的制衡机制,黄克功的行为正是在这种“灰色地带”里滋生的。

3. 毛主席的“铁腕”决定了事件的走向。

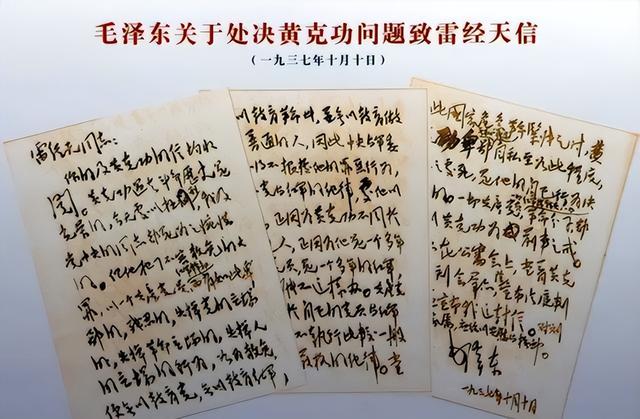

当黄克功事件爆出来后,党内其实有不少老战士主张从轻发落,甚至提出“戴罪立功”的方案。毕竟,像他这样的干部,既能打仗又有资历,在抗战紧要关头实在难得。但毛主席没有被这些声音左右,他不仅坚持对黄克功进行公审,还亲自写信表明态度:“他的死,是他自己的行为决定的。”这封信,不只是对黄克功的判决,更是一次震慑全党的政治宣示:无论功劳多大,只要触犯纪律,就必须接受惩罚。毛主席用这一刀,切断了党内潜在的特权思想,也让外界看到共产党铁面无私的一面。

黄克功枪杀刘茜,不只是个人欲望失控的悲剧,更是革命队伍在转型期面临的教训。这起事件最终以黄克功伏法告终,证明了法律和纪律在党内的权威性。毛主席的处理,不仅平息了舆论,还为后来党的纪律建设定下了基调。在战争年代,这种铁腕处理方式,是党能够持续发展的关键。