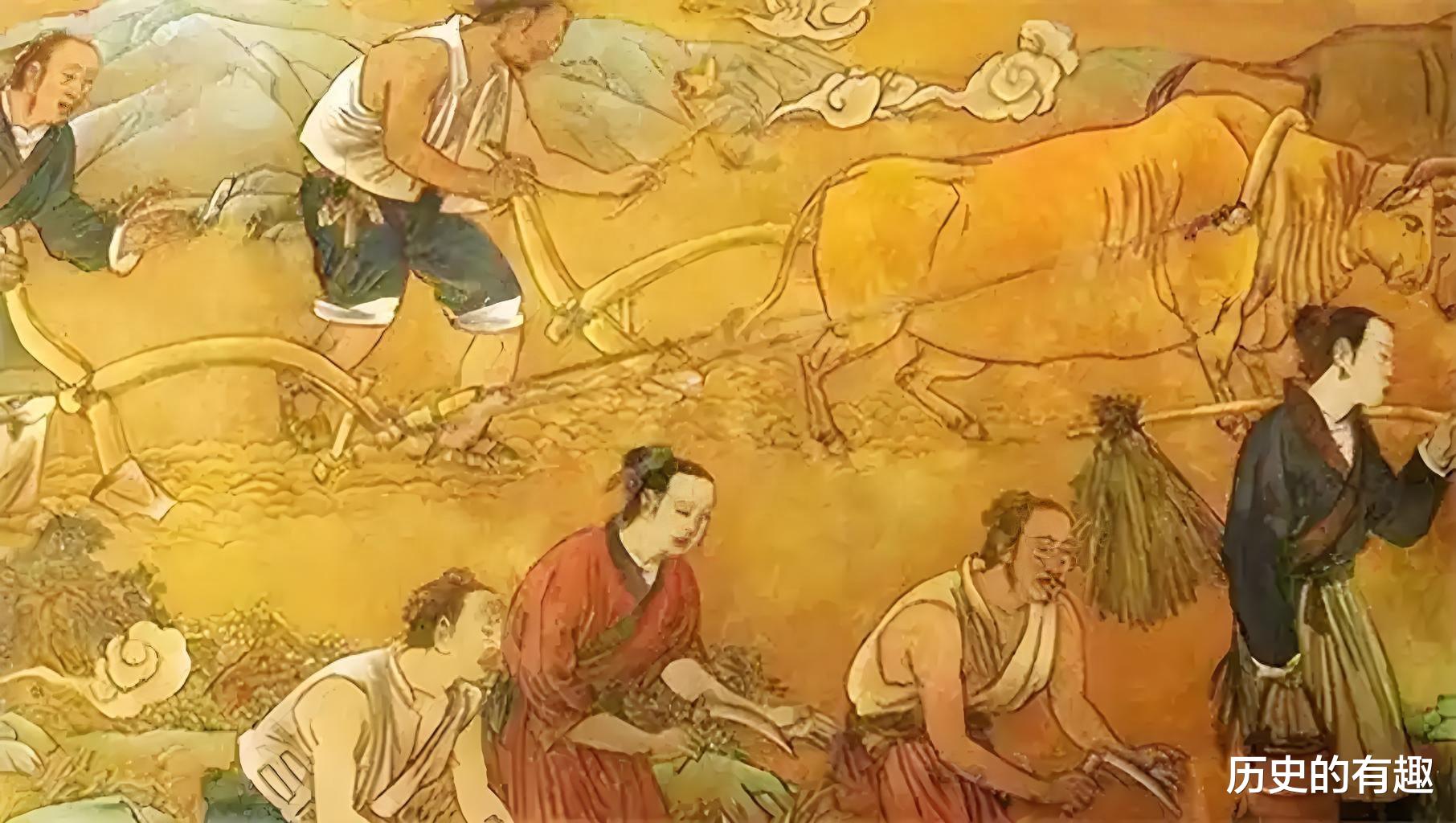

你以为古代农民只会种地?那就大错特错了!

从汉朝到清朝,农民们为了活下去,硬是点满了“种田+”的技能树。

他们织布、采药、打铁,甚至搞跨国贸易,忙得比现代打工人还拼。

今天我们就用真实历史证据,带你看看古代农民的“斜杠人生”。

湖北马王堆汉墓出土的丝绸,标签上写着“家婢织造”——这说明连贵族穿的衣服都是农民兼职织的。唐朝法律规定,每户农民每年必须给朝廷交2丈布和3两棉花(敦煌文书记载)。于是,北方农民发明了“桑树下种梨树”,南方妇女在插秧间隙用便携织布机干活,真正实现了“种田织布两不误”。

更绝的是明朝《天工开物》里的记录:农民直接把织布机搬到田边窝棚,稻子抽穗时下地,下雨天就猫在棚子里织布。这种时间管理能力,连现代人都要叹服。

二、农闲=进山采药季北宋《太平寰宇记》记载,太行山农民有本“采药日历”:

正月挖茵陈(治肝炎)

三月摘柴胡(退烧药)

六月掘茯苓(祛湿神器)他们算准了药材生长周期,专挑不种地的月份上山。明代山西悬崖上还刻着药农的账本:“卖200斤麻黄换3石粮食,50斤柴胡抵7钱税银。”靠着这门手艺,灾年也能换口饭吃。

还有更聪明的“副业”:四川汉墓出土的三层鸡笼,证明农民早就会规模化养鸡;唐朝农民冬天把驴子租给快递驿站,开春再牵回来,轻松赚够半年口粮。

江西李渡镇考古发现,元明清三代农民在自家稻田边开酒坊,秋收后用余粮酿酒,卖到长江沿线。当地族谱记载,全村轮流看守酒窖,人人都是兼职酿酒师。

山西金代壁画显示,农民铁匠把打铁炉子架在牛车上,农忙前打农具,农闲时走街串巷修锅补盆。《清明上河图》里就有这样的场景:船夫边修铁锅边看管没脱粒的稻谷。

清朝重庆农民更绝——他们带着自家种的糯米当建材粘合剂,秋收后组团给人盖粮仓,三个月能跑遍半个省接工程。

四、摆摊/搞物流/跨国贸易洛阳出土的唐代陶俑中,有个农民挑着蚕茧叫卖,腰间还别着镰刀。敦煌发现借条显示,农民借钱抵押的竟是打铜工具,原来他们农闲时还兼职当铜匠。

宋朝鄱阳湖边的洪家兄弟,堪称时间管理大师:

春天种水稻

夏天汛期跑船运瓷器

冬天在长江边开物流中转站到了清朝,福建茶农通过拜妈祖的香客网络,把茶叶经菲律宾卖到美洲——漳州出土的茶种和西班牙银币就是证据。

五、隐藏职业:村医/老师/戏班子赤脚医生:广西汉墓陶罐刻着“稗草煮水治拉肚子”的土方

月光教师:安徽农民白天种地,晚上在祠堂教小孩认字

田野艺术家:山西金墓砖雕上,农民用锄头改装的乐器表演杂剧

皇家工程队:明朝修故宫的农民工,发明了“九层夯土法”

这些技能关键时刻能救命:1877年山西大旱,会采药的农民比纯种地的多活四成;1938年黄河决堤,会编芦苇席的灾民更快找到新活路。

结语

古代农民根本不是“面朝黄土背朝天”的呆板形象。他们像现代打工人一样,为了养家糊口疯狂开发副业。从织布采药到跨国卖茶,这群被史书忽略的“斜杠青年”,才是真正的生活大师。

如果穿越回古代当农民,你会选择哪种副业?是当走街串巷的货郎,还是做皇家建筑队?

欢迎在评论区晒出你的“古代生存计划”——原来拼命搞钱这件事,从古至今都没变过!