1644年春天,李自成的军队即将攻破北京城。

崇祯皇帝在龙椅上坐立不安,手里却捏着一份名单——那是当年科举进士的录取名册。

这个画面堪称中国历史上最讽刺的隐喻:王朝都要灭亡了,皇帝还在操心一场考试。

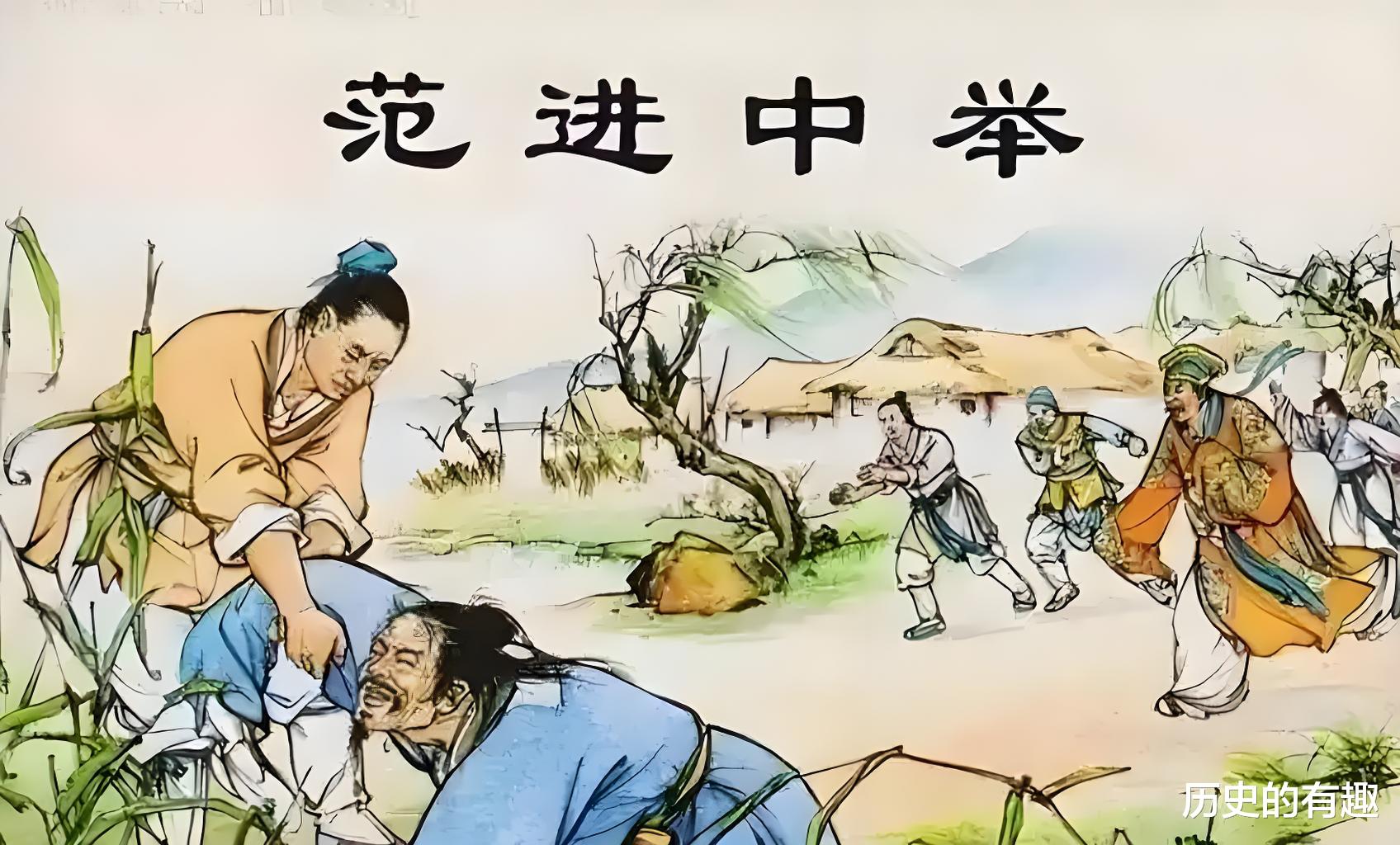

吴敬梓在《儒林外史》中描写的“范进中举”看似夸张,但翻看清朝《刑科题本》档案就会发现:

真实历史上,因科举发疯、自杀、家破人亡的案例,比小说更触目惊心。

这场延续1300年的“古代高考”,究竟藏着多少不为人知的疯狂?

“考到60岁还在当童生”

明朝万历年间,浙江嘉兴有位叫沈德符的考生,从16岁考到59岁都没中秀才。他的故事被记录在《万历野获编》里:每次落榜后,他就在书房墙上刻一道刀痕,43年后,整面墙刻满刀痕,最终在考场门口吐血而亡。

这不是个例。清朝《学政全书》统计,乾隆年间全国有50万读书人,每年能考上秀才的不足2%。相当于今天1000万考生抢20万个大学名额。更残酷的是,科举没有年龄限制。嘉庆年间广西有位103岁的考生,被皇帝“特赐举人”,成为史上最老考生。

“买题、作弊、考前押宝”

你以为古代科举很清廉?明成祖永乐十九年(1421年)的会试舞弊案震动全国:主考官把考题提前卖给富商子弟,暗号是“黄金千两换三字”。案发后,32名考官被斩首,但类似的作弊从未停止。

在江南地区,民间甚至催生出“科举产业链”:考前有“押题名师”兜售密卷,考中有“职业枪手”替考,放榜前还有“消息贩子”倒卖录取情报。清朝查获的最大作弊团伙,竟能通过信鸽传递考场答案。

二、中举等于中彩票?“一夜之间从穷书生变土皇帝”

乾隆四十五年(1780年),福建晋江考生黄世德中举后,三天内收到贺礼:白银800两、水田200亩、商铺5间,还有6户人家自愿为奴。这可不是小说情节,而是《泉州府志》里的真实记载。

中举带来的特权远超想象:

免税权:举人名下200亩地不用交税

免刑权:举人犯法不能动刑

躺赚权:光靠帮人挂名田产,年入千两白银

所以在《儒林外史》里,范进中举前被丈人骂作“癞蛤蟆”,中举后立刻有人送房子、送银子、送仆人。这种人生剧变,搁谁都得疯。

“考场外的疯狂赌局”

最荒诞的是民间“科举博彩”。清朝北京琉璃厂的赌坊,每逢乡试就开盘押注:赌谁能中举,赌第几名,甚至赌考生会不会发疯。《道咸以来朝野杂记》记载,同治年间一次乡试,单家赌坊就收赌资十万两白银。

“八股文:摧残人性的文字游戏”

科举最大的精神摧残来自考试内容。明朝成化年后,八股文必须严格遵循“破题、承题、起讲”等八个部分,连字数都限制在700字内。考生王世贞在《弇山堂别集》中吐槽:“文章本为载道,今却成了搭积木。”

更可怕的是题目越来越刁钻。乾隆曾出过一道题叫《灯右观书》,其实是他晚上在灯右侧看书时灵机一动想的。考生们抓破脑袋也猜不透,最后只能胡编乱造。

“考场如刑场”

古代科举的考试环境堪比酷刑:

考生关在1平米不到的号舍三天两夜

每人发3根蜡烛,写不完就摸黑答卷

盛夏考场里曾热死过考生,严冬有人手指冻在笔上

光绪年间《点石斋画报》记载,有考生因压力太大,在考场用砚台砸碎自己手指。

四、今天的我们还在“科举”吗?当我们在网上调侃“范进中举”时,可能没意识到:

高考工厂:河北某中学学生每天学习18小时,墙上贴着“生前何必久睡,死后自会长眠”

考公热:2023年国家公务员考试报名人数突破300万,最热岗位5000:1

学区房:北京西城区46平米老破小挂牌价1000万,只因对口重点小学

历史学家黄仁宇曾说:“科举塑造了中国人的考试基因。”从范进到衡水中学,从八股文到申论题,那种“一考定终身”的集体焦虑,似乎从未离开过这片土地。

结语:

下次看到范进发疯的情节,别急着笑。翻开你家孩子的书包,看看里面有没有《五年高考三年模拟》;打开手机,查查你所在城市的学区房价格——或许我们比范进更疯狂,只是疯得“体面”了些。