电视剧里常有富商掏钱买知县的情节,让人以为古代官位就像超市商品明码标价。

但真相远没这么简单——从汉朝到清朝,买官看似是条“捷径”,实则布满深坑。

今天我们就用真实史料,揭开古代买官背后的门道:

钱能买到的不只是乌纱帽,更可能是杀身祸。

汉武帝打匈奴缺钱,发明了“武功爵”制度:交600石粮食,换一个“乐卿”爵位(相当于厅级待遇)。这头衔听着威风,实际却像现代“荣誉证书”——《居延汉简》记载,有位商人花大钱买了“五大夫”爵位,结果在边关驿站连口热饭都要不到,因为实权小吏根本不认这种虚衔。

这种“卖爵位”就像健身房卖会员卡:钱能买来名头,但买不到实权。汉武帝靠这招筹到战马饲料,卫青才能横扫匈奴,而富商们捧着高价买来的爵位证书,只能挂在墙上当装饰。

二、唐宋买官:先当和尚再当官唐朝安史之乱时,朝廷穷得连工资都发不出,索性明码标价:10万贯钱买县令,5万贯买县丞。但买的官都是海南、贵州等蛮荒之地,富商们怕死,就雇穷书生替自己上任,催生出史上第一批“代练官员”。《唐会要》记载,有个杭州商人买下岭南县令后,雇的替身刚到任就被毒虫咬死,成了买官界的笑话。

宋朝更离谱,发明了“买官套餐”:先花20贯买张和尚证(度牒),再还俗就能获得当官资格。这导致全国突然冒出大批“假和尚”,《清明上河图》里的茶馆都在传顺口溜:“三千贯,买秘书(阁);五百贯,当通判”。

三、明清买官:花钱当“备胎”清朝北京琉璃厂有家“同春捐局”,专业帮人买官。光绪年间,直隶商人刘子山花6800两白银买了个“候补知府”,以为能马上当官,结果发现还要再交2000两“排队费”。这就像充了视频网站VIP,想看热门剧还得额外付费——清宫档案显示,全国4.2万候补官员抢1.8万个实缺,有人等了18年都没上岗。

更坑人的是“售后服务”。捐局能帮客户伪造政绩:光绪年间山东候补道台张謇的“治河功劳”,实为捐局花300两雇秀才编的故事。这种官上任就露馅,最后往往因贪污被杀头。就像网友贷款整容当网红,最后钱没赚到,倒欠一屁股债。

买官最大风险是“高利贷陷阱”。浙江候补知县李超琼在日记里算账:买官花了5000两,每年打点关系要800两,而知县年薪才45两。为回本,他只能贪污税款,结果上任三年就被抄家——这就像借网贷买豪车,车还没捂热,人先进局子。

也有极少数“成功案例”。雍正宠臣李卫的捐官凭证现存南京博物院:1717年花960两买了个兵部小官,但他后来拼命巴结皇子胤禛(后来的雍正),才混成总督。这说明古代买官就像买学区房:光有钱不行,还得会搞关系。

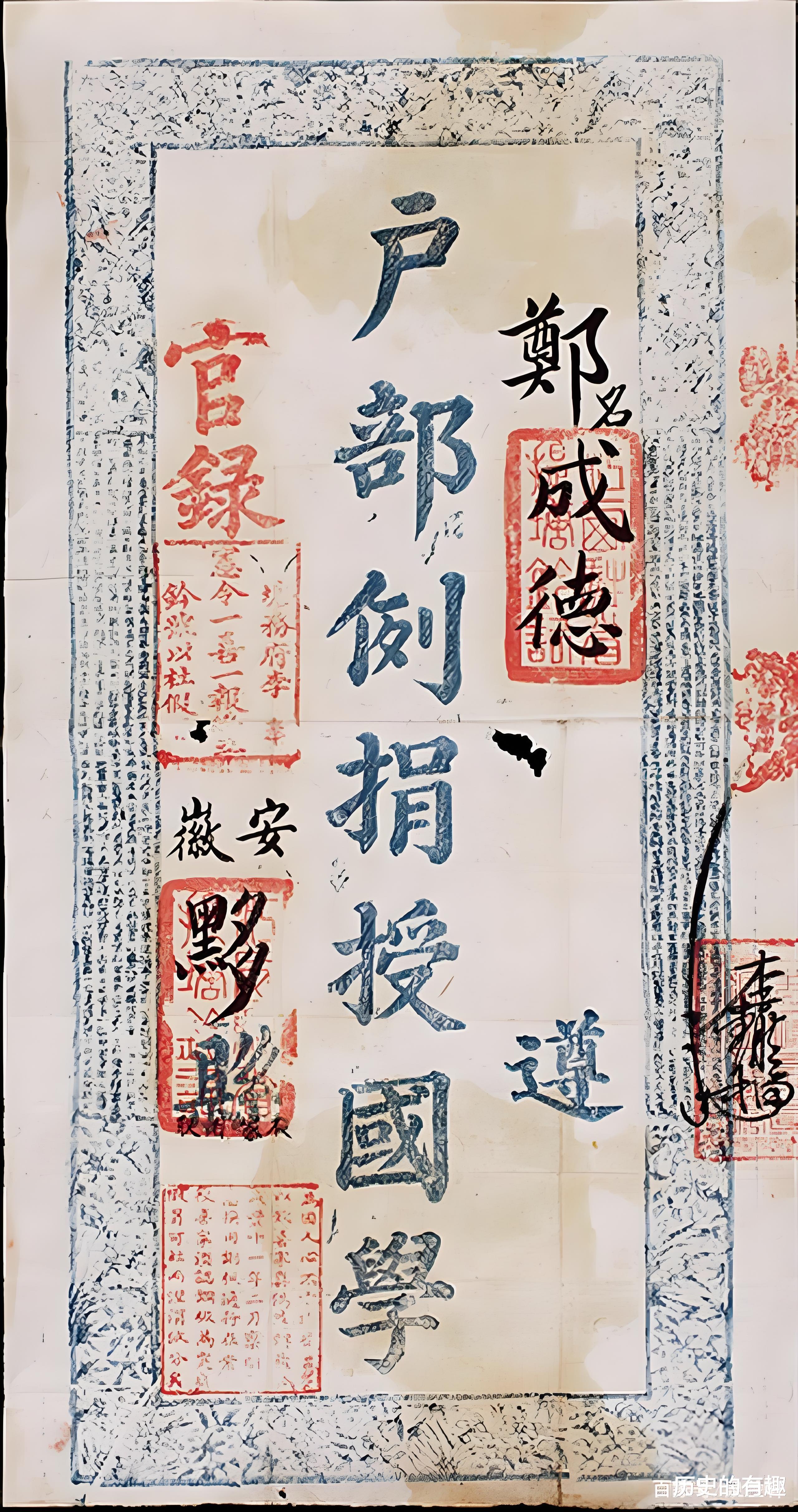

五、王朝被自己玩死:买官如何搞垮国家咸丰年间户部报告触目惊心:1840-1850年,全国财政收入1.2亿两白银,其中4600万两来自卖官。但同期因买官引发的贪污案,造成损失超8000万两——典型的“拆东墙补西墙”,最后墙全塌了。

更可怕的是买官导致“文盲治国”。台北故宫藏着一份奇葩考卷:某买官出身的知县在回答治河策略时写道:“河工者,河里做工也。”这种官员占比达37%,结果1853年太平军打来时,南京守将竟是个花10万两买官的茶商,他在城头挂满丝绸防炮弹,成为史上最荒唐防守。

结语

古代买官就像氪金游戏:你以为充钱就能变强,其实只是进了氪金无底洞。从汉朝虚衔到清朝候补,花钱买官的人大多倾家荡产,而国家也被这套制度慢慢蛀空。

下次看到电视剧里“掏钱当知县”的剧情,不妨想想北京国子监石碑上的警告:“拿钱买官,等于喝毒药解渴。”

如果你是古代富豪,会卖房卖地买个七品县令,还是安心当土豪?

欢迎在评论区聊聊你的选择——历史告诉我们,贪婪面前的人性,古今从未改变。