1975年除夕,辽宁某机械厂食堂里,工人们偷偷把饺子捏成五角星形状,蘸着酱油吞咽下肚——这是文革时期“革命化春节”下的一幕。

没有鞭炮、没有春联,连饺子都要裹上政治外衣。

这种扭曲场景,竟是中国近代史上第三次官方禁止春节的缩影。从民国初年到文革时期,这个延续四千年的节日,曾三次遭遇“灭顶之灾”。

1912年孙中山宣布改用公历,但真正的“禁春节令”始于1914年。

北洋政府规定:

正月初一商铺必须开门营业

政府机关照常办公

严禁民间祭祖、拜年

北京警察厅档案显示,1928年正月初一,警察在东城区逮捕了63名放鞭炮的市民。上海《申报》记录更荒诞:商铺白天锁门假装歇业,入夜后全家溜回店铺偷偷祭祖。

这场“历法战争”持续18年,最终催生奇特的“阴阳历并行”:政府公文用公历,农民仍按农历种地,商人按农历结账。1930年南京国民政府无奈承认:“禁者自禁,过者自过。”

二、日伪时期:被篡改的春节(1938-1945)侵华日军将春节变成统治工具:

在伪满洲国,春节改称“建国节”,家家必须挂五色旗,每户限购2斤面粉包饺子

汪伪政权要求百姓向日军鞠躬拜年,南京夫子庙祭孔变成“中日亲善大会”

北平前门火车站除夕夜加开“劳工专列”,强征百姓去东北挖煤

但高压催生反抗:河北农民把毛主席像贴在灶王爷位置,东北抗联在深山煮冻饺子。日军1941年作战报告写道:“春节前后游击队袭击次数增加47%,村民借拜年传递情报。”

1967年1月29日,《人民日报》宣布取消春节假期,开启长达12年的“革命化春节”:

时间改造:农历春节改称“过革命化战斗节”

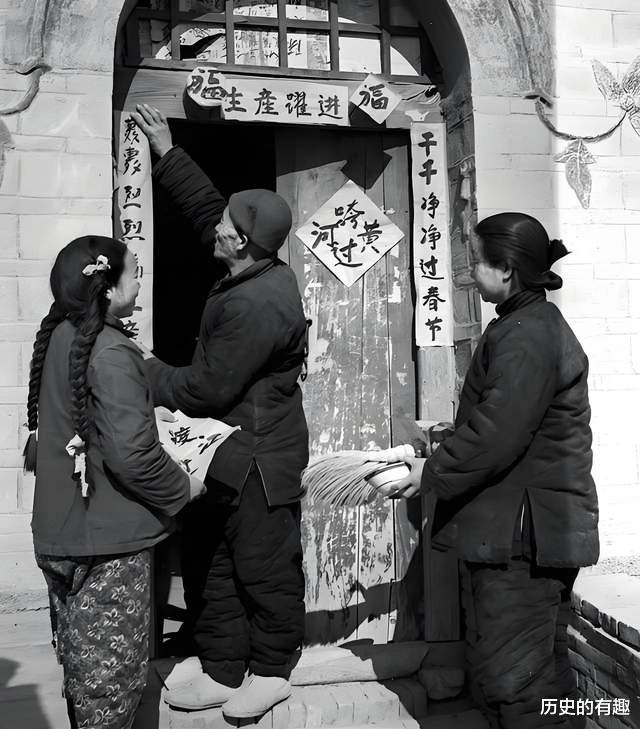

仪式革命:春联变成“三十不停战,初一接着干”

文化清洗:1973年全国收缴年画127万张,天津查没爆竹238吨

山西某村志记载:1972年除夕,公社干部突袭农户掀翻供桌,结果踩到滚落的年糕滑倒,围观群众哄笑后被扣上“破坏革命”帽子。

三次禁令看似严厉,却始终敌不过民间智慧:

偷梁换柱:上海工人用红纸写“毛主席语录”冒充春联,河北家庭在地窖里祭祖

时间战术:山东出现“十分钟过年法”——磕头、吃饺子、放鞭炮一气呵成

物质暗战:东北主妇把猪肉缝在棉袄里,躲过搜查队带回家包饺子

1974年除夕,北京胡同里流传着“三响过年”口诀:晚上七点头顶飞机响(假装空袭),八点隔壁脸盆响(假装救火),九点自家关门吃饺子。民俗学家统计发现,文革期间83%的家庭仍以各种形式“偷过年”。

五、禁令为何失败?三个历史真相文化扎根生活:南京国民政府曾测算,监视全国过春节需要247万警力,而当年全国警察仅41万

节日超越政治:伪满洲国强推日本“天长节”替代春节,结果1943年长春官方祭祀仅83人参加

民间解构权力:知青创作“革命春联”:“翻身不忘共产党,过年感谢毛主席”,成功通过审查

2006年春节申遗时,专家冯骥才说:“春节就像野草,看着被烧光了,春风一吹又长满山坡。”

结语:从禁年令到春运潮

回看三次春节禁令,最震撼的莫过于:

日占区百姓用2斤面粉做出800个指甲盖大小的饺子

文革知青在田埂上拿树枝画春联

如今全球5亿人同时观看春晚

这些跨越时空的场景,揭示了一个真相:真正的传统永远活在普通人的日子里。正如山东老人回忆:“他们能砸了供桌,但砸不碎我心里那本老黄历。”当我们在手机上抢春运车票时,那段不准过年的岁月,已然成为丈量文化韧性的标尺。