在一个宁静的凌晨,79岁的张老爷子突然感到胸口剧痛。

他的手微微颤抖,额头冷汗直冒。

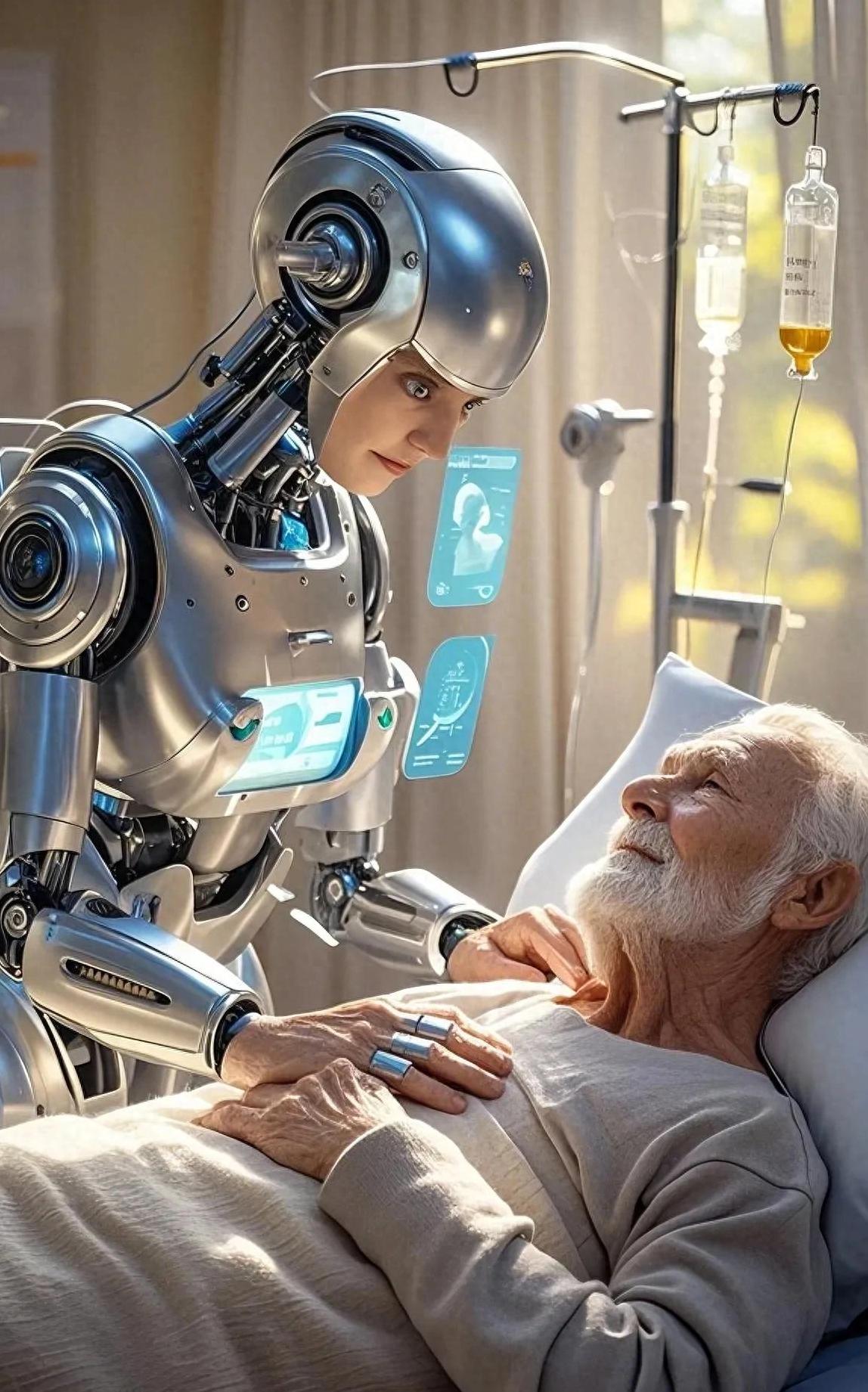

这时,他身下的智能床垫检测到了异常,仅用10秒钟就发出了警报信号,而护理机器人迅速联系了急救中心。

当人类护工赶到时,急救AI已经为张老爷子生成了详细的抢救方案。

张老爷子被成功救治,但这个场景也引发了大家的思考——我们真的准备好用机器人照料我们的老人了吗?

深夜惊魂:智能床垫与急救AI的联动瞬间张老爷子的经历,显然不是个例。

如今,智能设备在养老院中的应用越来越普遍。

智能床垫、急救AI、护理机器人,这些曾经只存在于科幻小说中的技术,正在逐步走入现实。

面对这个快速变化的养老环境,人们有着不同的态度。

一些人欣喜地看到技术带来的高效与精准,而另一些人则对“冰冷的机器”是否能提供足够的人性关怀表示怀疑。

像张老爷子这样的紧急情况只是冰山一角。

智能床垫通过复杂的传感器实时监测老人的健康状况,一旦发现异常便会立即采取行动。

而护理机器人则不分昼夜地守护在旁,时刻准备提供援助。

但这样的科技进步,真的能够取代人类的关怀吗?

突破性技术进展:认知症干预与情感计算的新高度科技的进步不仅体现在护理机器人和智能床垫上,还有更为先进的认知症干预系统和情感计算。

以日本RIKEN研究所为例,他们开发的“记忆锚点”机器人,通过脑电波监测和怀旧场景重建,让早期阿尔茨海默病患者的认知衰退速度降低了41%。

这项技术帮助许多饱受认知障碍困扰的老人寻找回一片宁静与记忆的片段。

除了认知干预,情感计算领域也取得了巨大突破。

清华大学的“AI心灵伙伴”项目,通过大量的真实对话训练,使机器人能够准确识别和回应老人的情绪。

这些机器人不仅能识别老人是否感到孤独或抑郁,还能适时提供温暖的陪伴。

成本与伦理的双重考验:高端护理机器人的现实困境尽管这些技术进展令人振奋,但高昂的成本和伦理困境却无法忽视。

目前,一台高端护理机器人的成本高达68万元,这对普通家庭来说无疑是天文数字。

即使是服务型机器人,月租金也达到了2800元,这反映出智慧养老的“技术分层”现实。

同时,伦理问题的讨论也引发了社会广泛关注。

在杭州的一家养老社区,有62%的子女反对用机器人替代夜间巡房,51%的老人拒绝“电子宠物”陪聊。

更具争议的是,某些科技公司尝试将逝者的社交账号转化为AI聊天体,这一行为被认为是对情感的剥削。

中国方案:人机协作的智慧养老实践为了应对这些问题,中国民政部推出了“人机协作服务规范”。

该规范要求,情感交互类机器人每日使用时间不得超过3小时,涉及隐私数据的健康监测需得到双重授权,且50%以上的护理场景依然由人工来完成。

这些措施旨在确保技术进步不会抹杀人的温情和关怀。

上海浦东的“共生型”养老社区成为了一个范本。

这里的晨间护理由人类护工完成,确保老人能够感受到肢体接触的温暖;午间的体征监测则交给智能床垫,充分利用技术的精准性;而夜间紧急呼叫则通过机器人和人工双通道来保障老人安全。

这种模式不仅有效降低了老人抑郁量表评分,还大幅减少了家属的投诉。

未来悖论:技术的边界与人性的选择尽管智慧养老带来了诸多便利,但当我们沉浸于技术的进步时,是否也丢失了一些人性化的细节呢?

东京丰岛区推出的“无科技照护日”给了我们一些启示。

在这一天,89岁的山田夫妇选择关闭所有的健康监测仪器,回归最原始的生活方式。

关掉这些高科技设备的那一刻,他们重新找回了“犯错的权利”——这样的场景给我们带来了深深的思考。

技术哲学家刘擎曾经指出:“养老机器人发展的终极拷问,不在于它能做什么,而在于我们允许它不做什么。”这句话发人深省。

在未来的发展中,我们要在技术与人性之间找到一个平衡点,不应该让技术成为逃避亲情的借口。

沉浸式互动:情景选择题在面对智慧养老的选择时,每个人都有不同的考量。

例如,如果您的母亲独居,您会选择哪种方式照护她?

A)安装全天候监护系统;B)雇佣护工外加基础健康监测手环;C)每周探望3次并配备智能药盒。

这些选择不仅关乎科技的应用,更反映了我们对亲情温度的理解。

智慧养老的未来并不遥远,但在这条道路上,我们需要不断地思考和探索,确保技术进步能够真正服务于人,保留关怀的温度。

这不仅是对老人的关心,更是对未来社会的深刻责任。

让我们用心,去迎接智慧养老的每一步。