1948年,解放战争的关键时期,国民党华东战场岌岌可危。

王耀武在一次饭局上,吃了宋美龄亲手做的菜,宴席过后,却急急忙忙安排妻儿离开内地,并告诫他们“千万别去台湾”。

这顿饭究竟发生了什么?王耀武为何做出如此反常的决定?

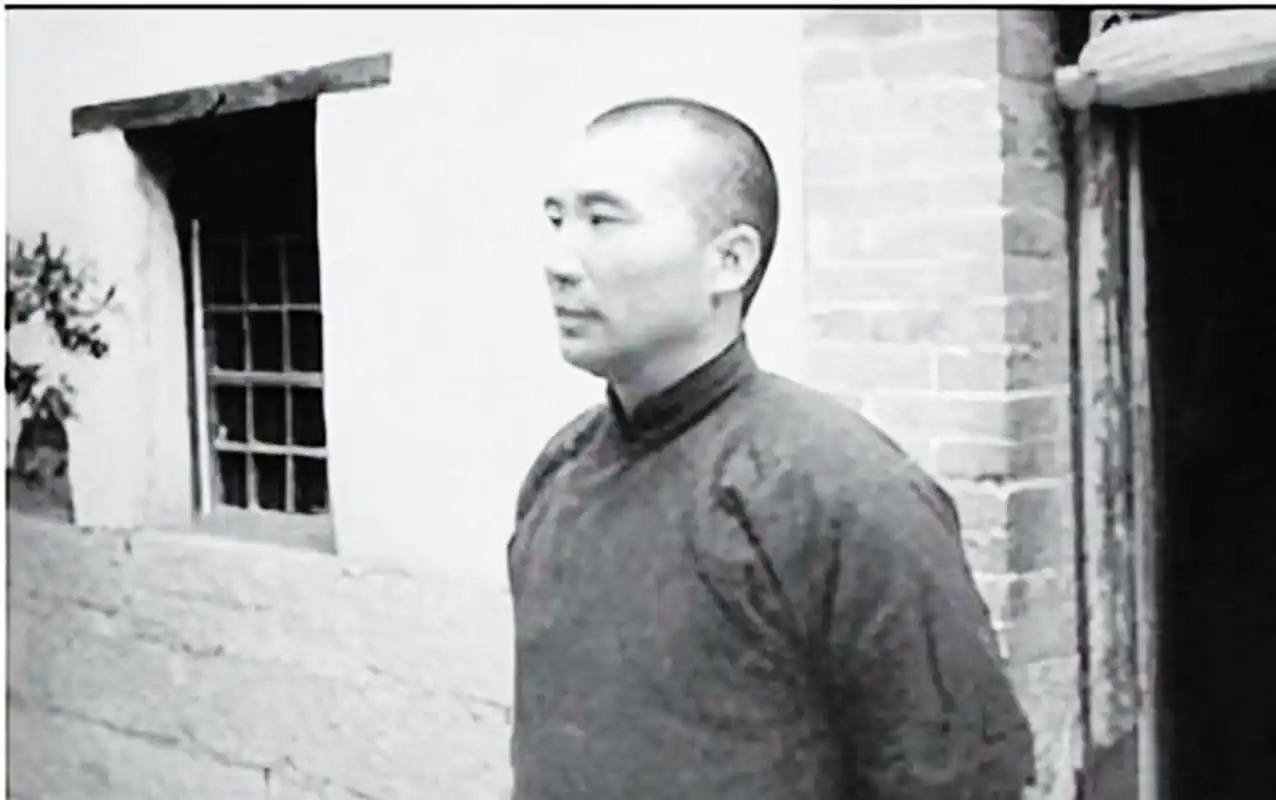

王耀武是山东泰安人,小时候,母亲咬着牙把他送进私塾,想让儿子通过读书出人头地。

他也争气,十几岁时已经颇有文采,可生活实在太苦了,读书没几年就被迫辍学,后来只能投身军旅,改变命运。

王耀武是幸运的,赶上了国民革命军的发展阶段,进入黄埔军校第四期学习,师从何应钦,之后一路升迁。

有股山东人特有的倔劲儿,不管打仗还是带兵都十分用心,很快被上级看中。

抗战时期,先后参加了多次关键战役,出名的是在武汉会战中的表现,当时,王耀武带兵跟日军硬碰硬,守住了阵地,还打出了国民党军队的气势。

抗战胜利后,王耀武的地位水涨船高,成了蒋介石的得力干将之一。

解放战争爆发后,被任命为国民党华东军区司令,肩负起防守山东的重任,他这一生,几乎都在战场上度过,是个名副其实的战将。

不过,作为一名军人,他也有自己的难处。

尤其是在解放战争后期,国民党的劣势越来越明显,各地的战场接连失利,形势对王耀武来说已经非常不妙了。

他还是尽力指挥,希望能守住济南,这一重要战略据点。

就在这个紧要关头,蒋介石请他到上海开会,还特意安排了宋美龄下厨,这场饭局让王耀武倍感意外。

1948年秋天,王耀武接到了蒋介石,从南京发来的电报,要求他到上海,参加一次高级军事会议。

这年头,战事吃紧,王耀武根本抽不开身,蒋介石点了他的名,军令如山,只能硬着头皮去。

王耀武到了上海,被蒋介石直接带进了私宅。

这次会议的规格很高,出席的人不多,个个都是国民党核心人物。

晚饭时,蒋介石夫妇,特意招待他和几名将领,令人意外的是,宋美龄居然亲自下厨,说是为了慰劳将士,特地做了几道菜。

蒋介石则在席间不断拉家常,气氛显得很轻松。

这顿饭看似简单,王耀武心里却有些发毛,他是个久经沙场的老兵,明白蒋介石在关键时刻,摆下这种“温情家宴”,绝不只是为了让大家吃顿饭。

席间,蒋介石对山东战局,表现出了极大的关切,还不止一次提,到济南的防务问题。

话里话外暗示,山东战场是华东的屏障,关系到整个国民党,在华东地区的生死存亡。

宋美龄这边也没有闲着,亲切地问王耀武家里情况,言辞之间很关心他的妻儿安危,特意提到,如果战事不利,可以安排家属,随时撤到安全的地方。

宋美龄这番话看似关心,在王耀武听来却多了一层深意。

蒋介石夫妇对山东战局的重视,和他们一贯的行事风格,让王耀武心里起了疑。

晚饭结束后,蒋介石单独留下王耀武,又和他谈了一些关于济南的部署。

拍着王耀武的肩膀说:“山东的重任都在你肩上了,这一战一定要守住!”王耀武表面上恭敬地应着,心里却打起了鼓。

从蒋介石的态度中,感到了一种微妙的信号,那就是:济南恐怕已经成为一颗弃子,而他这个华东司令,可能不过是留守这颗弃子的最后一张牌。

第二天,王耀武回到了济南。

一路上心事重重,把宋美龄那几道菜,和蒋介石的话反复琢磨。

他想明白了,蒋介石想守住济南,更可能做好了牺牲他的准备,一旦战局恶化,他很可能成为被抛弃的对象。

蒋介石提到家属撤离的事,更像是一种暗示,提醒他最好提前为家人做好打算。

回到济南后,王耀武立即把妻儿送往香港,并再三叮嘱他们:“一定不要去台湾!”

这句话让家人很疑惑,王耀武说得斩钉截铁,没有任何商量的余地。

他明白,台湾是蒋介石的退路,对于许多人来说,却可能是另一场风暴的开始。

王耀武在送走家人后,心情并没有轻松下来。

此刻摆在他面前的,是“济南能否守住”的问题,也是他个人命运的归宿。

如果济南失守,他将成为解放军的俘虏;如果强行突围失败,很可能命丧黄泉,每一种可能都压得他喘不过气来。

王耀武清楚,自己的职责是守住济南,哪怕只是做出一个表面上的姿态,哪怕是在做最后的博弈。

他开始对手下的兵力,进行重新部署,将兵力集中在济南的几处核心防御区域,试图延长守城时间。

召集几名亲信,将实际的战场情况告诉了他们,并表示,如果济南失守,他们可以各自想办法突围或者投降,自己不会怪罪,在这之前,所有人必须死守城池。

会议室里的气氛异常压抑,手下将领的表情各不相同,有人沉默,有人愤怒,还有人试图劝王耀武先撤。

王耀武摆了摆手,淡淡地说:“守住一天,就能为南京争取一天的时间,这是我的责任。”

他是个将领,也是一个生活细致入微的人。

在司令部里准备了几件衣服,想了想,又命人备好了一些细软。

他知道这些东西,可能在未来派不上用场,还是习惯性地做了准备,他也曾暗中打探过,是否有可能的突围路径,发现解放军的包围圈,早已布置得滴水不漏。

城内的粮食和弹药储备开始告急,士兵们情绪低落,恐慌情绪逐渐蔓延。

街头巷尾,百姓也开始偷偷议论:济南还能撑几天?

就在战前的最后几天,蒋介石发来了一封电报,语气里满是鼓励。

王耀武再一次提到“山东战场是华东的屏障”,并再次强调“济南必须死守”,读完这封电报,王耀武没有多说什么,只是将电报随手放在了桌子上。

副官悄声问:“司令,我们是不是得再想想撤退的路?”王耀武摇了摇头:“我没打算走。”这是他作为一名军人的最后决定——与济南共存亡。

济南战役的第一天,解放军的炮火声震耳欲聋。

城墙震动,火光四溢,士兵们匆忙跑向防御阵地,情况一片混乱。

王耀武站在指挥所,冷静地发出一条条指令,这不过是拖延时间的挣扎,他还是尽了最大的努力。

解放军的攻势,突破了外城的防线,眼看城池难以为继,手下人劝王耀武离开,或是想办法化装突围。

王耀武始终坚持:“我走了,士气就没了。你们各自想办法吧,我留下。”

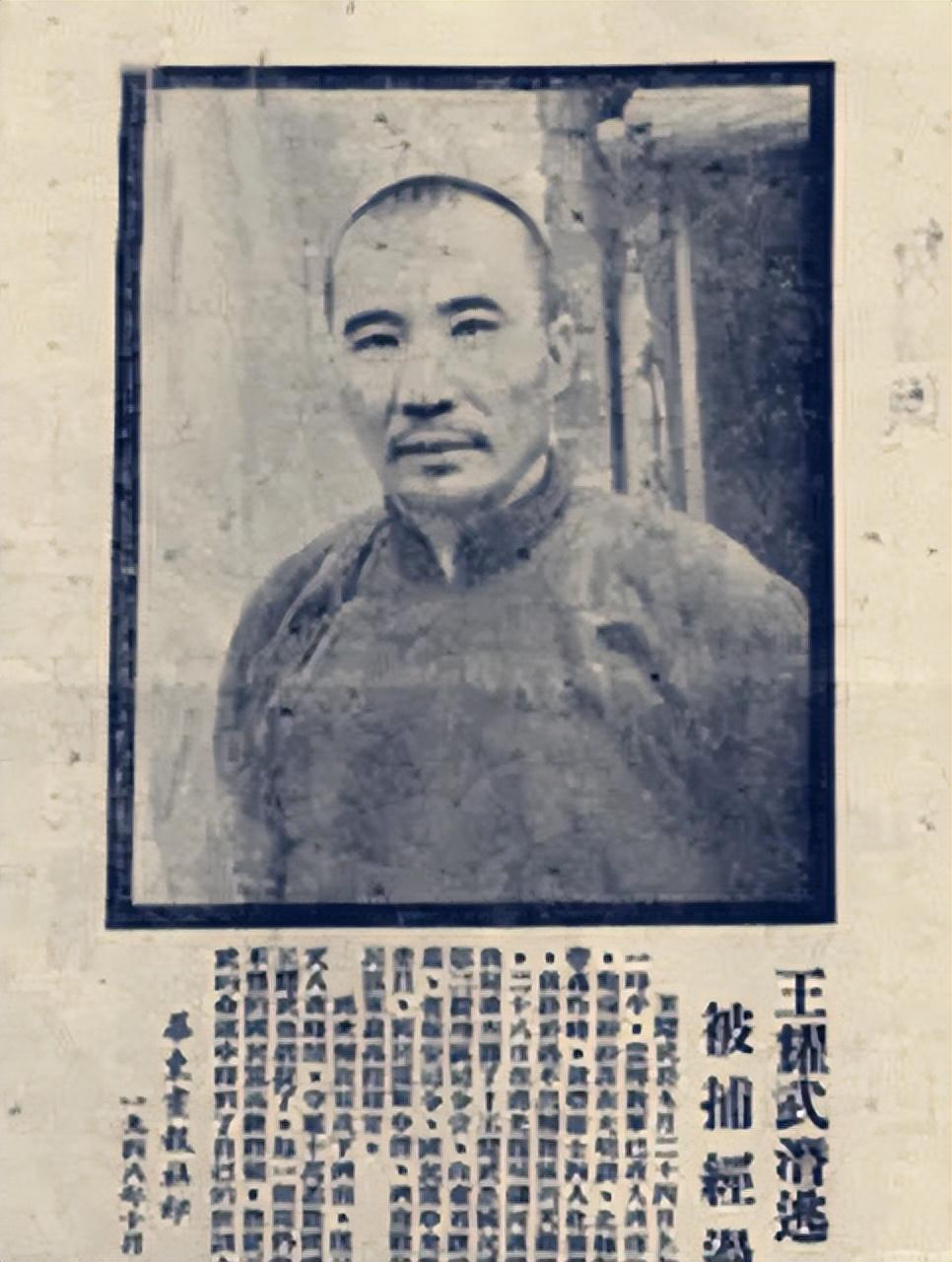

济南城破后,王耀武被解放军俘虏,这一刻,他感到轻松了许多,反倒觉得自己的重担,终于卸下来了。

他主动表明身份,配合解放军的战俘管理,在俘虏营里,与其他战犯一起接受思想改造,开始重新审视自己所做的选择。

其实早在家宴之后,他心里就已经对蒋介石的未来,抱有深深的怀疑。

在狱中,王耀武接到过一次来自解放军高层的问话,直言:“你明明有机会突围,为什么不走?”王耀武回答得很坦然:“我是军人,不守城就是我的失职,而且,我不想让更多的人为我去送死。”

他的回答让许多人感到意外,这位曾经被蒋介石视为“救命稻草”的将领,似乎从一开始就对自己的命运有着清醒的认识。

他的家人已经安稳在香港生活下来,妻子带着几个孩子,住在一个简陋的小房子里,靠着变卖一些值钱的首饰维持生计。

生活虽苦,毕竟躲过了战乱的威胁,妻子经常念叨:“不知道耀武现在怎么样了?如果他听了我的话,跟我们一起走就好了。”

孩子们则对父亲的印象越来越模糊,他们的年纪还小,对这些风云变幻的事情并不了解。

王耀武在狱中表现良好,逐渐获得了宽容的对待。

1959年,被列入了特赦名单,正式获释,这一年,他已经是一个满头白发的老人。

走出监狱的第一件事,就是打听家人的消息,经过多方努力,终于知道了妻儿的下落,听说妻子和孩子在香港安然无恙,露出了久违的笑容。

新中国成立后的几年里,王耀武被安排在政协工作,过上了平静的生活。

始终惦记着自己的家人,终于,在朋友的帮助下,向妻子传递了一封信,请她回到大陆与他团聚。

收到信时,妻子坐在床边沉默了很久,她不是不想见王耀武,而是担心多年未见,彼此之间早已生疏,最终,妻子还是带着孩子回来了。

一家人重逢的那天,王耀武站在车站,眼里含着泪。

看着已经长大的孩子们,又看着脸上布满岁月痕迹的妻子,半天说不出话来,最终只说了一句:“对不起。”妻子轻轻拍了拍他的肩膀:“回来就好。”

晚年的王耀武生活安静,很少向人提起济南战役,也不再提那场改变了他命运的饭局。

他曾私下对朋友说过:“如果不是那顿饭,我不会这么快想明白一些事,我这辈子亏欠家人太多,唯一做对的,就是把他们送走了。”

这位曾经叱咤战场的将领,用一次果断的选择,保护了自己的家人。