在中国当代艺术界,范曾的名字始终与“天才”和“争议”紧密相连。他既是享有国际声誉的书画巨匠,也是被批评为“流水线作画”的争议人物。其作品一度以“一纸千金”的盛名占据艺术市场顶端,却又因“程式化复制”的质疑而跌落神坛。这场围绕范曾的争议,不仅关乎个人艺术生涯的沉浮,更折射出艺术创作、市场规则与公众审美之间的深层矛盾。

一、艺术成就与争议的双重轨迹

范曾的艺术生涯堪称传奇。13岁加入南通市美协,19岁开设书画专栏,青年时期便以泼墨人物画《钟馗》轰动画坛,被《人民日报》头版报道,并被誉为“近代中国十大画家之一”。他的作品融合诗、书、画三大传统元素,以“以诗为魂,以书为骨”为核心理念,一度被视为中国文人画的现代传承者。2012年,他连续三年蝉联胡润艺术榜“最贵在世国宝艺术家”,市场价值登峰造极。

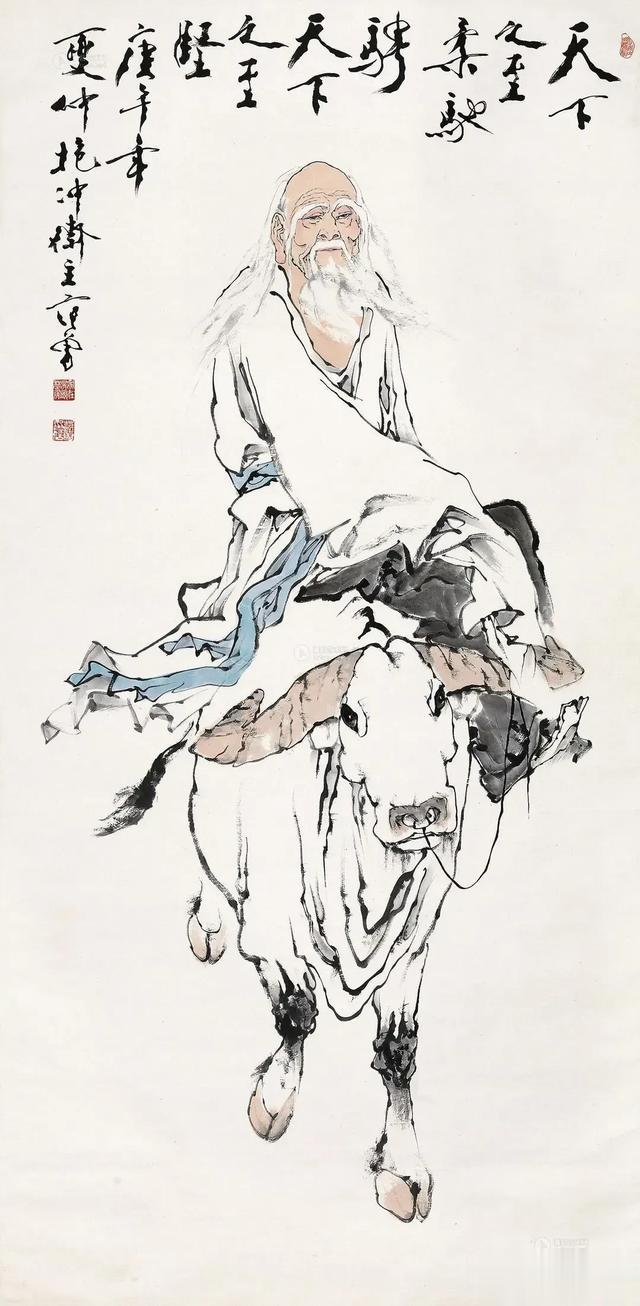

然而,正是这位自诩“坐四望五”(介于大师与巨匠之间)的艺术家,因“流水线作画”被推上风口浪尖。所谓“流水线作画”,即画家将多幅宣纸一字排开,按固定工序批量生产画作:先统一勾勒轮廓,再逐一填充人物、服饰、配景等细节。范曾的工作室照片显示,他能在短时间内完成数十幅构图雷同的作品,题材集中于钟馗、老子、苏东坡等历史人物,技法与形态高度相似。这种工业化生产模式,与其早年强调的“艺术需远离金钱”形成尖锐对立,引发公众对其艺术价值的强烈质疑。

二、流水线作画的本质与争议焦点

1. 效率与艺术的冲突

支持者认为,流水线作画是技艺娴熟的体现。范曾本人辩称:“任何绘画都是流水过程”,并自比齐白石,认为重复题材是艺术风格的自然延伸。其友人赵忠祥亦为其辩护,称“流水作业”是艺术创作的共性。然而,批评者指出,齐白石的重复题材强调“衰年变法”,每幅作品蕴含不同的生命体验,而范曾的“复制”则缺乏情感与思想的迭代。学者李敖直言:“范曾的画乍看不错,但看多了千篇一律;其书法扭捏作态,账房先生的毛笔字而已。”

2. 市场泡沫与诚信危机

范曾的流水线作品曾以单幅千万天价成交,但曝光后市场迅速反噬。2021年云南拍卖会上,其作品流拍率高达100%,藏家纷纷抛售,价格暴跌。收藏家郭庆祥的批评最具代表性:“这种作品不过是人物连环画,缺乏艺术灵魂。” 更关键的是,范曾早年宣称“艺术应远离金钱”,实际却以工业化生产追逐暴利,形成巨大的诚信落差。这种矛盾不仅损害个人声誉,更动摇了艺术市场的信任基础。

3. 艺术伦理与文化责任

艺术创作是否应坚守“唯一性”与“独创性”?范曾事件暴露了艺术伦理的模糊地带。中国画传统强调“外师造化,中得心源”,而流水线模式将艺术降格为商品,消解了其精神内核。正如评论者所言:“一幅画的价值应在于思想内涵,而非空洞的复制。” 范曾的争议,本质上是艺术本质论与功利主义的交锋:当创作沦为标准化生产,艺术家如何承担文化传承的使命?

三、市场反应与行业反思

范曾的跌落神坛,是艺术市场自我纠偏的典型案例。消费者从盲目追捧“大师光环”转向理性审视作品价值,标志着市场逐渐成熟。然而,更深层的行业问题依然存在:

1.资本操纵与审美异化

艺术市场长期存在“价格等于价值”的认知误区。范曾的天价画作背后,是资本炒作与投机心理的共谋。这种泡沫化现象扭曲了公众审美,导致“贵即好”的畸形标准盛行。

2. 评价体系的失范

艺术界缺乏权威的价值评判机制,过度依赖市场指标与媒体包装。范曾的“大师”称号多源于自我标榜与媒体渲染,而非学术共同体的共识。

3. 创作生态的功利化

流水线作画并非个案,而是行业浮躁的缩影。当艺术家将产量置于质量之上,艺术便失去革新动力,陷入重复与停滞。

四、艺术何为:重审创作的本质

范曾的争议,最终指向一个根本问题:艺术的核心价值是什么?若仅以市场成功衡量,流水线作画或许是“聪明”的选择;但若以文化传承与精神表达为尺度,这种模式无疑是对艺术本质的背离。

真正的艺术创作,应是创作者与世界对话的独特语言。如梵高的《星空》承载着生命的躁动,徐渭的泼墨大写意宣泄着愤世之痛,而范曾的流水线作品却难见情感深度。他的失败,不在于技巧不足,而在于精神维度的匮乏。正如其师李苦禅临终所言:“子系中山狼,得志变猖狂。” 这句评价,既是对人品的批判,亦是对艺术迷失的哀叹。

结语:艺术需要真诚,而非流水线

范曾的争议,是一面镜子,映照出当代艺术生态的痼疾。当资本与名声成为主导力量,艺术家如何守住初心?答案或许藏在其早年的自述中:“痴于绘画,能书。偶为辞章,颇抒己怀。” 艺术的真谛,不在于流水线上的千万复制,而在于每一笔触中的真诚与思考。唯有回归创作的本源,才能让艺术真正成为“人间的诗行”。