文|熊玲历史

编辑|熊玲历史

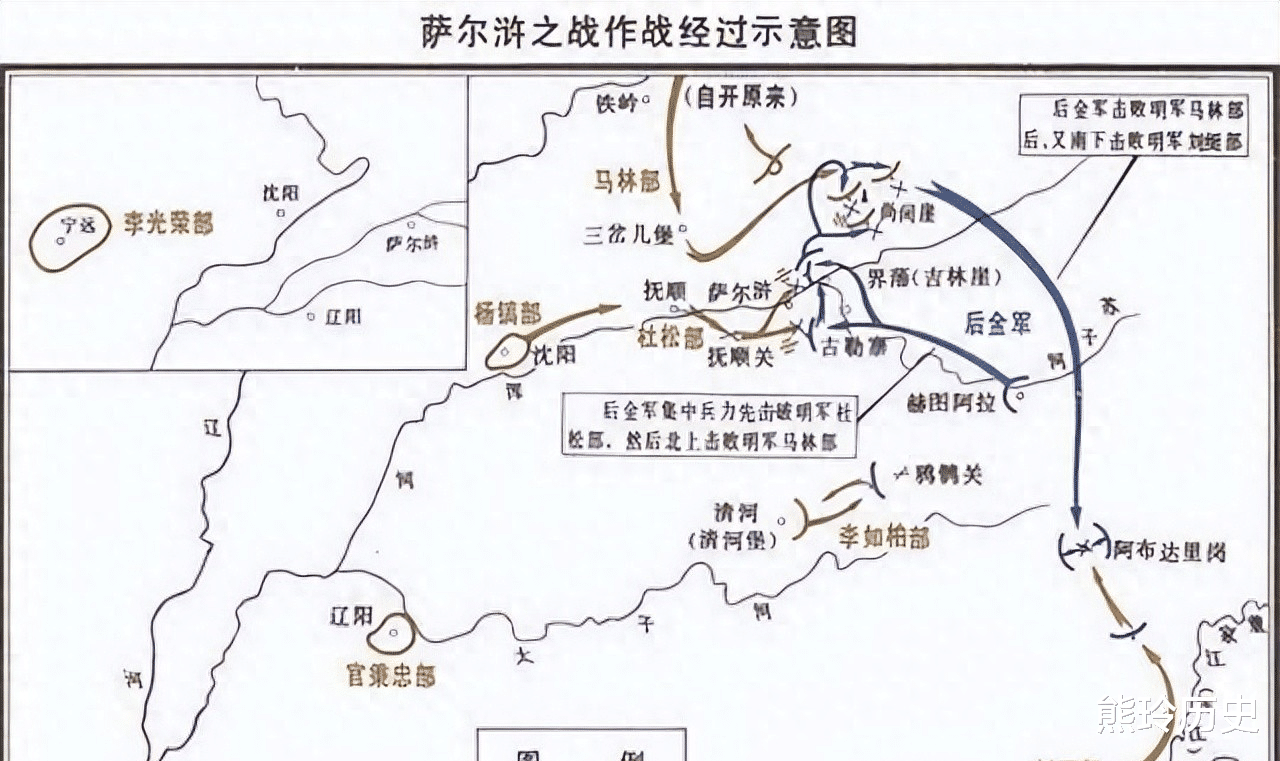

万历四十七年三月的辽东,浑河水面漂浮着破碎的明光铠,雪地上凝结的血冰折射出诡异的红光。杜松将军的头盔滚落在苏子河畔,镶嵌的宝石被马蹄踏碎成齑粉——这或许是大明王朝最后的体面,在萨尔浒的寒风中碎成314块忠魂碑。

当我们翻开泛黄的《明神宗实录》,314个名字密密麻麻排列如同阵亡名录。可这些冰冷的汉字背后,是保定总兵王宣被流矢射穿咽喉时仍在挥动的令旗,是开原副将麻岩身中七箭仍高呼"杀贼"的嘶吼,更是宽甸裨将夏时正以断臂紧握长枪刺穿三名建州骑兵的绝唱。史书吝啬到不肯给这些名字多添一笔注脚,却慷慨地将"降将"二字重重烙在李永芳等人身上。

抚顺城头的烽火照亮过最荒诞的戏剧:游击将军李永芳跪迎努尔哈赤时,他的同僚张承胤正带着万人冲向死亡。当这位总兵大人的肠子流出来缠住马镫,副将颇廷相本已突围,却调转马头杀回重围。史官用"生还者百无一二"七个字草草带过这场血战,却不知那些战死者最后的念头,或许是妻儿,或许是军饷,但绝不是"投降"二字。

松锦战场上的血浸透了崇祯十五年的冬雪。五万具明军尸骸中,有个叫张神武的武状元,带着240名死士如飞蛾扑火般冲向八旗铁骑。他们本可留在广宁城头观望,却选择用血肉在冰原上写下"虽千万人吾往矣"的绝笔。当镶白旗的弯刀砍进张神武肩胛时,这个曾高中武举的将军,是否想起殿试时写下的"忠孝两全"策论?

旅顺城破那日,尚可喜全族百余口的鲜血染红了黄海。这个后来成为"三顺王"的叛将,永远失去了与他同名的兄长尚可义——那个至死攥着断裂腰刀的参将,用满门忠烈成全了弟弟的苟活。历史总是如此讽刺,忠奸这对双生子,往往共用同一副血脉。

朝鲜使臣笔下的海面浮尸,或许是最震撼的末日图景。当数万溃兵被逼至绝境,他们手挽手走进渤海湾的怒涛。这些无名士卒的选择,比任何史论都更直白地诠释着"气节"——当战马折蹄、弓矢尽绝,肉体沉入海底的刹那,灵魂却永远漂浮在民族记忆的水面上。

凝视这份314人的死亡名单,我突然发现历史的吊诡:我们记得吴桥兵变中孔有德带走的万人叛军,却遗忘了毛有德、陈继盛等数十将领在屠刀下的怒吼;史册详载洪承畴降清后的蟒袍玉带,却漏记了张盘被凌迟时咬碎的牙齿。或许这正是文明传承的残酷法则——背叛者需要被钉在耻辱柱上警示后人,而忠烈者则化作星辰,永远闪烁在民族的天穹。