文|熊玲历史

编辑|熊玲历史

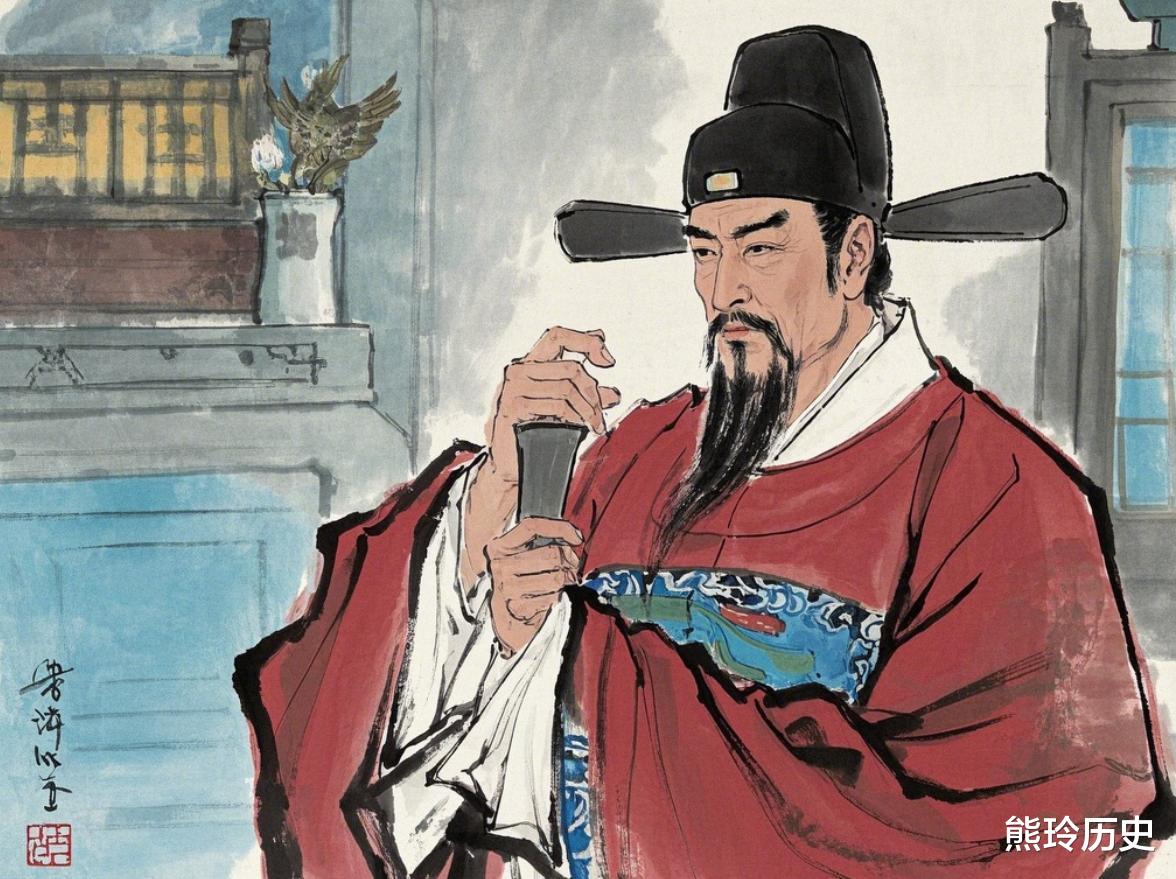

文渊阁的墨香里混入了血腥气,张居正握着朱笔的手突然顿住。奏折上"刘台"二字刺得他眼眶生疼,恍惚间又看见万历元年那个雪天——新科进士刘台匍匐在丹墀前,额头将积雪暖化成水渍,像条蜿蜒的泪痕。

那方端砚本该是师徒情深的见证。隆庆六年的翰林院夜值,张居正亲手将歙州贡砚放进刘台的行囊,砚底刻着"刚峰"二字,取意海瑞风骨。谁曾想七年后,这方砚台会成为受贿铁证,在刑部大堂上砸碎了一段师生佳话。

江西清丈田亩的卷宗在烛火下泛着诡谲的光。当锦衣卫密报刘氏宗族隐匿三百亩学田时,首辅值房的窗棂被北风撞得砰砰作响。张居正用镇纸压住乱飞的公文,突然想起教刘台批阅刑案时说的话:"法理人情间,当有霹雳手段。"此刻霹雳却要劈向自己亲手浇灌的幼苗。

万历八年的春雨来得格外早。刘台弹劾恩师的奏疏在早朝时炸响,字字如淬毒的箭镞:"居正以摄政自居,威福自专,祖宗法度荡然..."少年天子手中的茶盏溅湿龙袍,张居正却注意到学生官服袖口的墨渍——那是三年前退回的劝谏奏章留下的印记,当年他教刘台写字时曾说:"墨透纸背方见风骨。"

诏狱的拷掠持续了二十七昼夜。当刘台在供状上按下血指印时,远在江陵的张府老宅正迎来不速之客。刘台七旬老母徒步八百里送来一筐苎麻,苍老的手指比划着"麻线可缝补衣裳",张居正摸着苎麻里暗藏的《陈情书》,突然在庭院里呕出半口鲜血。那夜首辅值房的烛火彻夜未熄,案头摆着两份奏章:左为《请斩刘台疏》,右是《乞骸骨归乡表》。

紫禁城的乌鸦绕着正阳门盘旋时,刘台的囚车碾过他们曾并肩走过的御道。枷锁碰撞声惊醒了张居正某个深藏的记忆:当年刘台初入都察院,因弹劾某尚书遭廷杖,他亲手给学生敷药时说:"直臣的脊梁是用风骨接续的。"如今这道脊梁却在他手中折断。

广西浔州的瘴气里,刘台用木炭在土墙上写诗。当"独对寒灯说旧知"的绝笔被雨水冲淡时,京师的张居正正批阅着辽东军报。密奏中夹杂着广西巡抚的私信:"刘台咳血月余,犹问恩师足疾愈否。"首辅的朱笔在"愈"字上悬停良久,最终画了个血红的圈。

张府祠堂的牌位前供着方缺角的砚台,张居正临终前突然挣扎坐起,对着虚空喃喃:"子明,清丈田亩的数目对上了..."这句话随着万历十年的秋风消散,却在二十三年后被翻案官员记录在《江陵遗事》残卷中。当刘台后人捧着平反诏书哭跪宗祠时,那筐风干的苎麻里,飘出了半片发黄的纸笺,上面是张居正晚年颤抖的字迹:"刚峰易折,为师之过。"

如今的吉安刘氏宗祠,那块补刻的"器识弘毅"碑旁,悄然立着方无字石砚。每逢清明,守祠老人总会往砚池里斟满酒酿,说是要润开那些被历史封缄的墨痕。紫禁城档案库的虫蠹们不知疲倦地啃食着万历八年四月的《邸报》,泛黄纸页上,弹劾奏疏的朱批与乞归表上的泪渍,在时光里渐渐晕染成同样的暗褐色。