俗话说,“船到桥头自然直”,平台这次改版后,多了个广告解锁的法子。您打开广告后,等上5秒,再顺手点一下右上角的叉叉关掉,就能接着看我的文章啦。整个过程一分钱不收,您别担心哈。

【前言】

三百多年前,咱中国大渡河这儿,搞起了一项工程,那可太惊人了,简直让人不敢相信。正所谓“世上无难事,只怕有心人”,就这么个听起来都觉得玄乎的事儿,还真就开干了。

泸定桥可是个稀罕玩意儿,它就这么横跨在水流湍急的河上,全是铁索构成。你想想,古人到底有多厉害,短短一年时间,就把40吨重的铁链稳稳当当地架在了这险要的河谷上,这修桥的本事,到现在都让人忍不住竖起大拇指,真应了那句“高手在民间”。

在过去没啥现代科技的年头,他们究竟是靠着啥样的智慧跟力量,完成了这了不起的事儿?就像老话说的,“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”,在条件艰苦的当时,想必他们也有自己独特的法子。

【一、康熙的宏图:一座桥梁,两个世界】

俗话说,“牵一发而动全身”。1705 年秋,在那北京的紫禁城里,康熙皇帝正仔细看着一份从西南送来的奏报呢。康熙向来是个勤勉又关爱百姓的皇帝,对这大清帝国各处情况都清楚得很。可这次奏报上讲的事儿,却让他皱起了眉头。

俗话说:“蜀道难,难于上青天。”当时汉藏之间的交通状况,在奏报里讲得那叫一个明白。大渡河就像一堵怎么都翻不过去的天然大墙,硬生生把两边隔开。这一来,做生意的没法好好来往,文化交流也没了动静。最关键的是,朝廷想管藏区,都因为这道隔阂,没法顺顺当当管起来了。

俗话说,要想富,先修路。康熙心里明白,一个大一统的强盛帝国,离不开畅行无阻的交通网。他对着地图仔细琢磨,目光最终落在了大渡河上,嘴里念叨着:“这大渡河……”

所谓“兵马未动,粮草先行”,在当时那个想要改变西南局势的大背景下,一个足以扭转西南格局的计划就此应运而生。康熙得知后,马上就下了旨意,要求在大渡河上造一座结实的桥,目的就是把汉藏两地连通起来。

康熙做出这个决定,那可是相当有眼光啊!俗话说,高瞻远瞩才能行稳致远。这一举动,对于清朝加强中央集权、巩固统治来说,意义非凡,是关键的一步棋呢。

【二、工程启动:挑战与困境并存】

“万事开头难”,当皇帝的圣旨传到四川,一场从来没见过的大工程就要动工了。可你也知道,理想很丰满,现实却骨感得很呐。

俗话说,“蜀道难,难于上青天”,当时的情形,对当地官员和工匠来说,那叫一个棘手。他们很快就发现,摆在眼前的这活儿,简直没法干。为啥呢?因为大渡河可不是一般的河,那可是长江上游最凶狠的支流之一。

俗话说“水急山高行路难”,当时那河水啊,流得可快了,每秒流速超过6米呢。河谷两边的山峰,那叫一个高,仿佛都要插到云彩里去了。一边是海拔3000米的二郎山,另一边则是高达4500米的海子山。

一开始呢,打算要么建座木桥,要么修座石桥。但俗话说“耳听为虚,眼见为实”,经过仔仔细细去实地考察,又反复琢磨论证,这俩方案最后都给否了。

俗话说,“麻绳专挑细处断”,大渡河那水流冲击力可太大了,木桥根本扛不住,搞不好头一个汛期就被冲垮。石桥倒是结实,可河边那土软趴趴的,根本撑不起石桥那么沉的分量。

工程当时那可是卡壳了,怎么都推进不下去。就好比“山重水复疑无路”,大家都觉得没指望了,心灰意冷的。可这时候,有个人脑子一转,冒出个大胆点子:要不咱建座铁索桥试试?

嘿,这提议一出来,马上就掀起了一场热烈的讨论。那铁索桥呢,又轻巧又结实,好像是眼下唯一行得通的法子。不过啊,老话说得好,“有一利必有一弊”,这也意味着他们得去面对一连串全新的难题喽。

【三、智慧的火花:工匠们的创新之举】

俗话说:“办法总比困难多。”工匠们遭遇了从来没见过的难题,一下子被难住了,不过他们很快就开始一起想办法。首要得解决的问题是啥呢?就是咋把40吨重的铁链给运到河对面去。

一开始呢,有人琢磨着用船来运东西,可那河水又急又猛,这计划简直危险得很。试了好些回,不光没成功,还搭上了几条人命。眼瞅着工程又要干不下去了,这时候,有个上了岁数的工匠,突然想起一句老话说:“车到山前必有路。”

俗话说,“办法总比困难多”。当时要过河面临诸多难题,这人想出了个超棒的法子。一开始,拿根细绳往对岸扔过去,接着慢慢把绳索加粗,最后弄出一条能承重的竹索。随后,把铁链分成一段段的,拿短竹筒套在竹索上,就这样一点点把铁链弄到河对岸去。

这方案那叫一个精妙又靠谱,没一会儿就把大家都给说服了。工匠们开始各司其职,有的去打造铁链,有的去做竹筒,还有的在河两岸弄固定的装置。整个工地就跟一台配合默契的精密仪器似的,大伙都朝着一个方向使劲儿。正所谓“人心齐,泰山移”,在这种齐心协作下,各项工作有序推进。

俗话说,万事开头难,把铁链弄到对岸,这只是开了个头儿。可怎么保证桥能稳稳当当的,这才是个老大难问题。工匠们琢磨来琢磨去,决定在河两边修结实的桥头堡,还得往地下使劲儿深挖,搞出 “地龙桩” 和 “卧龙桩”,这样就能把铁链的重量尽量分散开。

俗话说“没有规矩,不成方圆”,康熙那会儿,为了能把工程质量牢牢抓在手里,特意下了一道特殊指令:每个铁环上都得清清楚楚写上制作工匠的名字和老家在哪。别看这要求好像不难,里头可藏着大学问呢。

咱得先明白,这是个责任制。啥意思呢?就是以后要是桥梁出了毛病,能一下子揪出是哪个工匠的事儿。哪怕这工匠不在人世了,他家里人也得担着这责任。俗话说,“没有规矩,不成方圆”,就因为有这么个制度,那些偷奸耍滑、贪钱的事儿,就都能被有效避免啦。

俗话说,“雁过留声,人过留名”。其次呢,这算得上是一种激励手段。每个工匠心里都明白,自己的名字会一直留在这座桥上。这可不单单是份荣誉,更是一种传承。以后他们的子孙后代都能骄傲地讲:

咱都知道康熙那可是清朝挺厉害的皇帝。在泸定桥这事上,他做了个决定,这决定可太关键了。不但保证了泸定桥的质量杠杠的,也能看出他这皇帝眼光长远,有大见识。老话说“重赏之下,必有勇夫”,康熙就明白这道理,晓得咋样能让大家都积极干活。

【五、传奇诞生:一年建桥,千古流芳】

俗话说“功夫不负有心人”,1706 年,历经一整年的艰难修建,泸定桥终于是完工了。13 根铁索横架在大渡河上,每根铁索都是由 900 个铁环连接起来的。桥面上铺着木板,两边还设有护栏,就是为了保障行人走路的时候安全。

“要想富,先修路”,这桥一建成,意义可大了。头一批商队和赶路的人走到这座桥上,个个都惊得不行。以前过河那可是拿命在拼呐,现在倒好,跟悠闲地散步没啥两样。

俗话说:“要想富,先修路。”随着交通改善,汉藏两地往来突然就热闹起来啦。商品交流跟文化融合就像那流动的活水一样,让这片土地焕发出新的活力。

咱都知道,康熙那可是清朝厉害的主儿。当时泸定桥建成的消息传到他耳朵里,可把他给乐坏了,高兴得不行。所谓“爱屋及乌”,康熙一激动,亲自拿起笔,刷刷刷写下“泸定桥”这三个大字。您瞧,这三个字可不简单呐,它不光是对这造桥工程的高度肯定,更是对泸定桥所承载的历史意义打心眼里认可呢。

俗话说,“要想富,先修路”,泸定桥修好了,不光实实在在解决了交通方面的难题,在政治和文化层面,意义更是大得很。当时清朝靠着这座桥,对藏区的管控变得更有力了,汉族和藏族文化之间,也因为它交流得更频繁,慢慢融合在一起,就像给后来的繁荣铺好了路。

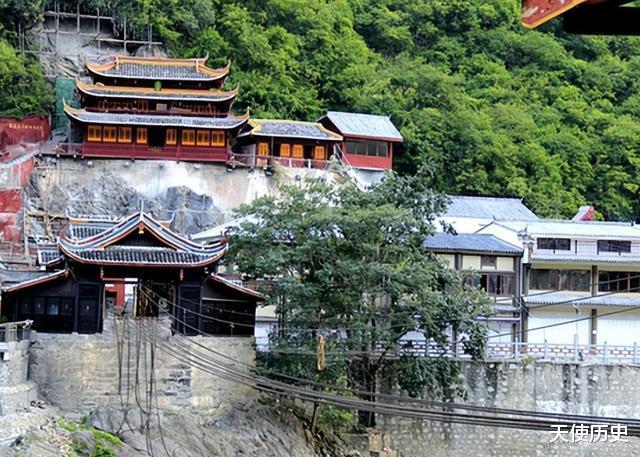

泸定桥这儿啊,慢慢就有了些传说。其中传得最开的,是一个藏族大力士的事儿。听说当时大家都没办法把铁链运到河对岸去,就这位大力士,一个人给搞定了,可完事儿后他也累死了。当地人为了记住他这份英勇,就在桥西头修了座庙。这正应了那句“英雄之举,众人铭记”嘛。

虽说这个故事有点神话的味儿,但它体现出当时大伙对这艰难工程打心底里的敬畏,还有对那些建桥人的敬重。要知道,“万丈高楼平地起,辉煌只能靠自己”,泸定桥可不单是一座实实在在的桥,它更像是一条精神的纽带,把现实和理想、历史跟未来都紧紧连在一块儿了。

【结语】

泸定桥能建成,那可是咱中华民族聪明才智的体现,它实实在在见证了古代老百姓的胆量和创新劲儿。正所谓“三个臭皮匠,赛过诸葛亮”,古代劳动人民凭借集体的智慧,造就了这座了不起的桥。

它不光跨过了波涛汹涌的大渡河,还跨越了时间和空间,变成了一个能把过去、现在以及未来都联系起来的文化标志。正所谓“以史为鉴,可以知兴替”,在历史的长河中,它有着独特意义。

咱都知道,前人栽树,后人乘凉。如今咱站在泸定桥上,往前看300年,那可是段不简单的日子。当年老祖宗们太有智慧了,真得给他们竖大拇指。咱可不能光赞叹,还得把他们不怕困难、爱琢磨创新的劲儿接过来,在这新时代继续加油干,再创造出更了不起的成绩!