他在美国设计肯尼迪图书馆,

他的作品被公认为美国建筑史上最佳杰作之一;

他在法国改建卢浮宫,

他的作品成为法国人的骄傲;

他在中国修建中银大厦、香山饭店、苏州博物馆,

探索出一条中国建筑的现代之路。

他,就是“华人之光”、“现代建筑最后的大师”贝聿铭。

贝聿铭

贝聿铭的杰作遍布全球,曾经有人问他:

“您一生中最引以为傲的是什么?”

当大家期待贝聿铭说出哪个举世皆知的作品时,他淡然笑道:

“我最骄傲的并不是我的建筑作品,而是我娶了卢爱玲。”

贝聿铭与卢爱玲从一见钟情到一生相伴,他们的美满婚姻被媒体赞誉为“最令人羡慕的世界十大名人神仙眷侣”。

那么,贝聿铭到底是什么样的精英人物?贝聿铭与妻子又有着怎样的爱情故事呢?

01

01有人好奇贝聿铭为什么能征服西方,成为建筑设计界的绝对主流。

说白了,他身上具备一种贵族气质,这种气质为他增加了人格魅力。

贝聿铭出身于苏州的名门望族,狮子林以前就是他家的。

贝家历来有祖训:

修德行善;

家族中无论是男孩还是女孩,都必须上学,且男丁必须做事;

非名门女不娶。

凭借着良好的家风,贝氏家族打破了富不过三代的“魔咒”,富贵传承十七代,至今仍活跃在人们的视野之中。

左一为贝聿铭

而贝聿铭一出生,就是妥妥的富十五代。

他的祖父贝理泰在上海创办了中国第一家商业储蓄银行,父亲贝祖诒是中国银行的创始人之一,母亲庄莲君是清朝最后一任国子监祭酒庄得之的女儿。

在这样的精英家庭下,贝聿铭8岁时便铭记了祖父的教诲:

“全力以赴”

贝聿铭

021935年,贝祖诒把18岁的儿子送去美国留学。

贝聿铭远渡重洋,先后在麻省理工学院和哈佛大学,学习工程与建筑。

在紧张的学习之余,他经常抽空参观世界各地的建筑杰作,从中汲取灵感。

1938年的一天,贝聿铭去火车站接一位华人联谊会的朋友。

朋友带来了一位中国姑娘,这姑娘的优雅气质与落落大方的举止,让贝聿铭为之倾倒。

一番寒暄后,贝聿铭得知姑娘名叫卢爱玲,正要赶去波士顿的卫斯理学院报到。

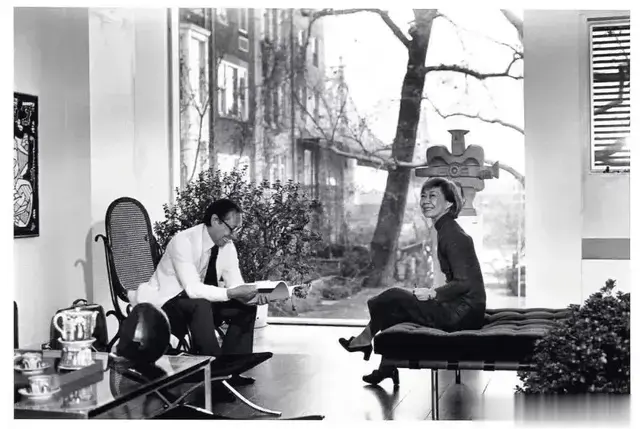

卢爱玲、贝聿铭

卢爱玲出生于一个精英辈出的大家族,她的曾祖父卢赓扬是香港著名富商和慈善家,外祖父张荫棠是晚清最后一任驻美公使,父亲卢宝贤是加拿大中加公民协会的副会长。

当她听说贝聿铭学建筑,便饶有兴趣地分享道:

“我的父亲是1916年麻省理工学院的毕业生,现在已经成为有名的工程师。”

这一席话让贝聿铭倍感亲切,他立刻提议:

“既然如此,不如我开车送你前往波士顿吧?”

然而,卢爱玲不肯轻易搭陌生人的便车,她礼貌地拒绝了他的好意:

“不用这么麻烦你了,我已经买好火车票了。”

贝聿铭只好悻悻而归。

不久后,他得知卢爱玲乘坐的火车因飓风在哈特福德滞留。

他心急如焚,立刻打电话给卢爱玲:

“你没事吧?你看,要是坐我的车,不就没这么麻烦了吗?”

电话那头的卢爱玲,半开玩笑地回应:

“那可不一定,飓风是个小麻烦,你可是个大麻烦。”

这句话似乎暗示着什么,贝聿铭不禁会心一笑。

贝聿铭结婚照

03从那以后,贝聿铭频频邀请卢爱玲吃饭看电影。

在相处过程中,他发现她不仅美丽动人,而且头脑聪明。

这使得贝聿铭愈发坚定了对卢爱玲的心意,他迫不及待地向她求婚:

“我一直在寻找可以在学习和研究上提供帮助的贴心知己,而你正是这样的人!”

卢爱玲是个有主见的女孩,她冷静地回应:

“我不愿意在四年学业未完之前先结婚。”

于是,两人开始了长达四年的恋爱之旅。

1942年6月20日,也就是卢爱玲大学毕业第5天,她嫁给了贝聿铭。

婚后,卢爱玲并没有停下求知的脚步。

她选择继续深造,进入哈佛建筑设计研究所,专攻景观建筑。

两年后,两人的长子贝定中出生,为这个家庭带来了甜蜜的负担。

为了更好地照顾孩子,卢爱玲决定结束学业,将重心转向家庭。

之后,她凭借着深厚的专业知识、敏锐的观察和聪慧的判断力,成为贝聿铭事业上最亲密的顾问、知己和助手。

儿子贝定中长大后,形容母亲是“父亲的秘密武器”。

贝聿铭

041946年,贝聿铭获得哈佛大学建筑系硕士学位。

他怀揣着满腔的热情,计划携家眷回国。

但因内战爆发,父亲贝祖贻阻止道:

“千金之子,不死于途。”

贝聿铭听从父亲的建议,留在哈佛任教,成了系里最年轻的助理教授。

贝聿铭

两年后,房地产大亨泽肯多夫听闻了贝聿铭的才华,极力邀请这位青年才俊加入他的团队。

“让我们联手开始规模空前的设计,让你的建筑成为一个时代的标志!”

这番话对一个年轻的建筑设计师来说,有着极大的诱惑。

贝聿铭接受了泽肯多夫的邀请,投身到一群精明务实的房地产经营者中间。

两人合作了10年,结下了亦师亦友的深厚情谊。

当然,这段成功的合作,离不开卢爱玲的助力。

贝聿铭夫妇

贝聿铭夫妇经常邀请泽肯多夫夫妇,到家中品尝中国菜。

女主人的热情好客,让泽肯多夫大为赞赏。

“卢爱玲苗条、漂亮、活泼。他们夫妇都擅长交际,非常合群。以前如此,将来也永远如此。”

贝聿铭为泽肯多夫设计的办公楼

正是因为这份私下的友谊,泽肯多夫放心地把丹佛、纽约几座20多层的大厦,以及加拿大一组建筑群的设计任务交给了30岁出头的贝聿铭。

贝聿铭因此积累了非常宝贵的经验,从此形成了一种将功利与高雅和谐起来的特殊才能。

贝聿铭

那些年,贝聿铭非常忙碌。

他每天要面对成堆的项目意见书,还要不断地对这些项目进行考察和管理。

卢爱玲十分心疼丈夫:

“一个人一般需要8小时的睡眠,但是贝聿铭经常只能睡6个小时。公寓里到处都是提醒他做这个、做那个,或是和某人联系的小纸片。”

为了让贝聿铭不为家庭琐事分心,她几乎独自承担起抚育四个孩子的重任,并将家事打理得井井有条。

贝聿铭夫妇与四个子女

1958年,41岁的贝聿铭在继续与泽肯多夫合作的情况下,开设了自己的建筑设计事务所。

从此,一颗新星在美国建筑界冉冉升起。

肯尼迪夫妇

051963年,肯尼迪总统遇刺。

他的遗孀杰奎琳·肯尼迪,下定决心为丈夫建造一座图书馆,以纪念他。

1964年,杰奎琳邀请了来自世界各地的18位建筑设计师会谈,并轮流参观他们的办公室。

其他设计师用一贯的作风接待,办公室、员工平常是怎样便怎样,不装不扮,只以作品意念见人。

但是,贝聿铭决心“全力以赴”,尽自己最大的努力争取这个项目。

当时,他向妻子卢爱玲征求意见。

卢爱玲从女性的角度,对杰奎琳做了一番研究。

她发现杰奎琳是摄影记者出身,对审美有着极高的要求。

于是,她对丈夫提议道:

“我们应该花心思,迎合肯尼迪夫人的典雅品位。”

杰奎琳

贝聿铭采纳了妻子的建议,他和员工们将事务所装饰一新,并且每个人都西装笔挺,仪表考究。

“言谈要像贵族,因为杰奎琳确是美国社会的贵族。”

当杰奎琳走进贝聿铭事务所时,首先映入眼帘的是桌上摆设的鲜花,整个事务所显得明丽又温馨。

而且,员工们衣着规范正式,贝聿铭本人温文尔雅,这些都给杰奎琳留下了安详可信的印象。

杰奎琳、贝聿铭同框照

杰奎琳当场拍板定案,将肯尼迪图书馆的设计工作交给了贝聿铭。

她表示:

“贝聿铭的眼睛炯炯有神,一看给人感觉精力充沛、信心十足,让人觉得可以信赖。换了是谁都会选择他的!”

肯尼迪图书馆

肯尼迪图书馆的建设历时15年,于1979年完成。

这座新颖独特、大胆绝妙的建筑在美国建筑界引起了轰动,被认为是美国建筑史上最佳杰作之一。

因贝聿铭的杰出表现,美国建筑界宣布1979年是“贝聿铭年”,并授予了他该年度美国建筑学院的金质奖章。

从此,贝聿铭声名远扬,跻身于世界级建筑大师的行列。

卢浮宫

061981年,贝聿铭迎来了职业生涯中最重要的一项工程:

修整矗立于拿破仑广场的卢浮宫。

当法国总统密特朗宣布挑中贝聿铭之时,整个巴黎大吃一惊!

贝聿铭的儿子回忆说:

“当时法国人真是目瞪口呆,甚至恼羞成怒,大叫:‘怎么叫一个华人来修我们最重要的建筑?贝聿铭会毁了巴黎!”

因此,贝聿铭设计的玻璃金字塔,在建造之初就被法国的建筑界群起攻之。

贝聿铭

贝聿铭的女儿也回忆说:

“那一段时间,我常常陪着父亲。我们走在街上,女人们会朝父亲的鞋子上吐唾沫。我想要回敬她们几句,但父亲却摇摇手,很镇定。他咧嘴笑笑,忍而不发。”

面对外界的质疑和反对,贝聿铭的脸上永远挂着笑容,展现出一种不卑不亢的风度。

贝聿铭夫妇

然而,压力是真实存在的。

后来,贝聿铭坦言:

“当我必须找到一幢建筑物的正确设计方案时,我的内心就一片混乱。我全身心投入这种工作,无法再想任何其他事情。这过程也许就是几个小时的事情,也许整整一个月时间睡不好觉,动不动就发怒。我不断地勾画方案,又不断地放弃。我对任何人都是毫无兴趣。这种时候,太太老受我的气,那是很不公平的事情。”

在这种时候,卢爱玲选择给予贝聿铭最大的理解和包容。

她默默地照顾着他的生活起居,从不抱怨或责怪。

她深知丈夫承受的压力与焦虑,用她的支持与关爱给予他力量。

1988年7月,卢浮宫竣工,召开了盛大的开幕仪式。

这天傍晚,2000多名法国名流,在暮色中徐徐走进金字塔内。

随着夜幕降临,贝聿铭叫工作人员打开所有的灯光。

刹那间,金字塔灯火通明,卢浮宫华美的表面在六百盏聚光灯的照射下闪闪发光。

所有来宾都激动地惊呼起来:

“它真是太美了,美得不可思议!”

于是,曾经备受争议的金字塔设计,成了卢浮宫的标志,成了法国人的骄傲!

不久,密特朗在新建成的金字塔里,授予贝聿铭法国最高荣誉奖章。

北京香山饭店

07在国外的事业蒸蒸日上之时,贝聿铭并未忘记自己的祖国。

20世纪70年代,中美建交后,他多次携眷回到中国,决心为祖国的建筑事业贡献自己的力量。

1978年,贝聿铭接受了北京香山饭店的设计任务,并为其倾注大量心血:

“香山饭店在我的设计生涯中占有重要位置,我下的功夫,比在国外设计的建筑高出10倍。”

几年的时间里,贝聿铭频繁往返于北京和纽约之间。

他多次到到苏州、扬州考察园林,为饭店的设计、选料、建筑不停奔波。

他还派出得力助手常驻北京,负责具体施工事务。

贝聿铭

1982年,融合了中国古典园林特色的香山饭店,正式交付使用。

香山饭店开张7个月后,贝聿铭获得了普利兹克奖(建筑界的诺贝尔奖)。

他将10万美元奖金全部捐出,成立了一个奖学金基金会,用来资助中国留学生赴美留学。

不过,他附了一条规定:

得到资助的学生,在研究结束后可以在全美旅行一个夏季,但必须返回中国,把他们学到东西在中国运用——这曾是他自己的理想。

让更多人来建设自己的祖国,这是贝聿铭心中的一个夙愿,他希望年轻人来帮他实现。

香港中银大厦

1983年,贝聿铭在香港修建了中银大厦。

这栋造形如竖立餐刀的玻璃面大楼高70层,成为香港的标志性建筑。

苏州博物馆

2003年,贝聿铭设计了现代江南风格的苏州博物馆。

贝聿铭将对故乡、对自身的中国血统、对中国文化、对几何形体的热爱,都融合在了这幢建筑里。

他亲昵地称它为“我的小女儿”,他还说苏州博物馆是他的一部“自传”。

在苏州博物馆建成之日,贝聿铭不忘感谢妻子:

“要让建筑有生命,在苏州博物馆这里,我真正做到了。而给了我艺术生命,并一直支撑着这个生命的,是我的妻子卢爱玲。”

贝聿铭夫妇

08每个成功男人的背后,都有一个伟大的女人。

这句话在贝聿铭的身上得到了完美的印证。

正如贝聿铭的儿子所说:

“父亲成功的前提就是因为我的母亲。”

在工作上,一到关键时刻,卢爱玲总能为丈夫出谋划策,帮助他化解难题;

在生活中,卢爱玲更是将四个孩子都教育成才,让贝聿铭毫无后顾之忧地投身于建筑事业。

最终,四个孩子都毕业于哈佛大学,成为业内翘楚。

其中,三个儿子分别叫定中、建中、礼中,取名寓意安定中国、建设中国、礼仪中国。

有见过三兄弟的人说:

“在贝氏兄弟身上可以隐约感觉到一种贵族气质,这不仅源于他们显赫的家族历史,更重要的是那种骨子里的雷打不动的自信心和绝不卑躬屈膝的处事方式。”

贝聿铭夫妇

到了晚年,贝聿铭从设计的一线退了下来,有了更多时间陪伴家人。

每个周末,贝家人都会一起去中国餐馆聚餐。

中国人对家庭的珍视,超过其他任何关系,这与美国文化截然不同。

聚餐后,他们各自回到工作岗位,但家人的情感纽带始终紧密相连。

儿子贝定中和贝建中在父亲的事务所做事,所以每天能见到父亲;

女儿贝莲则经常回来看望父母。

一家人其乐融融,共享天伦之乐。

对于自己的幸福家庭和美满婚姻,贝聿铭曾用“筷子理论”来打比方:

同在屋檐下生活,两口子过日子,就像中国的筷子一样,一阴一阳,相辅相成;一静一动,妙趣横生。

贝聿铭夫妇

2014年,卢爱玲离世,享年95岁。

2019年,贝聿铭追妻而去,享年102岁。

斯人虽逝,建筑不朽,每座建筑都是他的丰碑!

贝聿铭以他102岁的生命,创造了华人建筑设计师伟大的文化奇迹。

从本质上讲,贝聿铭是中国人的骄傲,更是全世界、全人类的骄傲!

参考书籍:《贝聿铭传》——廖小东