新中国于1949年成立后,面对诸多经济与社会发展难题。作为农业大国,农业发展是当时主要经济支柱。尽管需重视整体经济建设与基础设施建设,但农业关乎数亿民众温饱,粮食问题至关重要,绝不可忽视。

在新时期,中国为推进农业发展和建设,尝试了多种方法。实验过程中难免遭遇成败。二十世纪六十年代,中国农村推行了一项体制改革,即包产到户,这一举措在当时掀起了一阵改革浪潮。

田家英是推动包产到户的关键人物,在政策推行前进行了多次试点。然而,面对作为世界第一大农业国的现实挑战,实施中遇到了诸多预料之外的难题,这甚至一度让主席对田家英的做法表示强烈不满。

包产到户这一举措背后隐藏着哪些鲜为人知的故事?为何它会触动毛主席,令他大为生气?这些疑问值得我们深入探讨。

【田家英种种努力】

1922年,田家英在四川成都出生。3岁那年,家庭遭遇不幸,父亲因病去世,导致他自幼缺少父爱。幸运的是,父亲生前交友甚广,在这些叔叔的合力帮助下,年幼的田家英得以进入药铺,开始了学徒生涯。

尽管家庭开支全靠每月那点不多的工资,可到了月底,我总能设法节省出一些余钱,用来购买自己心仪已久的书籍。

田家英阅读广泛,尤其钟爱国学名著。在众多著作中,《资治通鉴》与《红楼梦》这类名家大作深受他喜爱,总是令他捧读不倦,爱不释手。

抗日战争的烽火燃起后,众多像田家英这样的有志青年积极投入到爱国行动中,他们高举旗帜,大声疾呼,勇敢地揭露并谴责了日本侵略者的种种暴行。

学校的担忧与日俱增,为规避潜在风险,田家英所在的学校无奈开除了这些学生。然而,这次变故意外地为田家英铺平了与共产党结缘的道路。

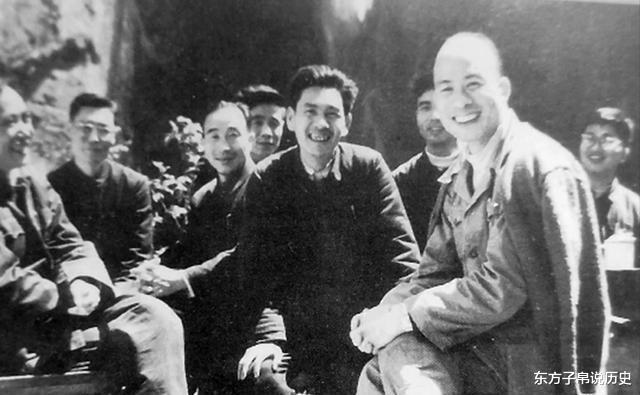

毛主席对田家英的重视不仅限于言辞,当时正值毛岸英自苏联学成归国,由于对国内局势及发展方向缺乏了解,需为他寻觅一位合适的导师。

在毛泽东为选择教师而苦恼时,他偶然读到了田家英发表的文章。考虑到他们年龄相近且同样怀揣爱国热情,可能更易沟通,于是决定让田家英担任毛岸英的导师。

田家英因做事细腻稳重,在写文章之外展现出诸多优点。鉴于此,主席破例提拔他为个人秘书,而那时,年轻的田家英仅26岁。

【包产到户的先行】

建国后,田家英的工作方向有所调整。1958年,中央推行干部下基层政策,旨在增进干部对基层的了解,促进工作。然而,田家英却被主席以半强制方式留在中央,未参与此次干部下放。

三年后,田家英遵循毛主席的指示,率队前往浙江进行深入调研。此行目的并非为田家英个人搞特殊,而是要探究当地经济发展迟滞的根源,特别是找出阻碍农村发展的关键因素。

田家英秉持求实态度,选取多地村庄深入调研。然而,将调查报告提交给省委政府时,却遭遇了不解。众人纷纷质疑:“你一个缺乏农耕经验的书生,怎知作物种植与管理之道?”

在此次基层调研中,田家英除了处理相关工作外,还获知了一个额外信息。那就是,部分地区的村民有了关于“包产到户”的意向,这一消息引起了他的注意。

针对基层社员劳动力短缺及妇女老幼生活自理能力不足的问题,田家英深思熟虑后,向主席致信,详细阐述了这些实际情况。尽管他与主席当时对包产到户持反对态度,但他仍如实反映了基层的困难。

1962年3月,田家英率另一检查小组抵达湖南,此地作为毛主席的故乡,其选择在此调研自有深意。他深信,当地的村民能够毫无保留地反映出真实状况。

田家英等人在调查中意外发现,当地民众对分田到户政策满怀期待,众人纷纷议论,认为此举定能激励农民提升产量,既利国又利民,能让农民满心欢喜。

田家英等人听完这番话后,一时之间都愣住了,他们面面相觑,脸上满是错愕的表情,现场气氛顿时变得有些尴尬和沉寂。

田家英在文章中保持了其一贯的直截了当风格,勇于在中央办公厅文件中表达见解,显示出他对包产到户早有主见。他深知自己的观点与多数领导的主流思想相悖,但仍坚持实事求是,未料此举竟会引发一场巨大的风波。

【毛主席的不解】

七月上旬,回到中南海不久,主席便召见了田家英。他早已阅读过田家英的文章,而对于田家英文中所提出的诸多观点,主席内心深感忧虑。

会面时,田家英热情洋溢地分享了在湖南的亲身经历,他提到当前全国约有30%的农民正稳步实施包产到户的农业改革措施,这一进展令人振奋。

尽管当前政策与既有责任制有所差异,但为了切实保障人民群众的直接利益,我们仍可考虑分阶段地放宽相关限制措施。

主席听完后,轻轻地点燃了一支烟,问道:“家英,你刚才说的这些观点,是仅代表你个人的看法,还是已经得到了同志们的广泛认同?”

田家英表示:“主席,这个结论是基于我个人与调查组同事共同努力得出的。对于这一结论,我甘愿负起所有责任。”

田家英向主席阐述了自己的想法后,主席回应道:“关于包产到户,目前时机尚不成熟。你的观点虽有其合理之处,却未充分考虑到可能带来的深远负面影响。”

田家英欲言又止,只见主席语气陡然严厉:“做事不可短视,仅顾眼前利益。有些事,不能一味盲从群众意见,这个简单的道理,你该清楚吧。”

田家英记忆中少见主席如此愤怒,他不解自己何处出错。在他看来,党理应全力支持群众的需求与行动。他不禁疑惑,为何主席会因此大为光火。

北戴河会议召开一个月后,毛主席再次提及此事,并针对包产到户提出了新颖的反对观点。

主席对包产到户的忧虑有其根据,当前情况反映出,他当时担忧的贫富差距扩大、土地私有倾向、阶级分化、土地侵占及地主势力复兴,乃至对村干部和党员的潜在威胁,均已被历史和实践验证为确有可能的问题。

田家英因固守书本知识受到主席批评,被指为“本本主义”。由于认知局限,他当时未能全然领会,长期陷入自责。同时,集体经济与个体经济间的冲突也让田家英倍感苦恼,难以找到解决之道。

主席原以为此事会迅速平息,却未料到田家英是个极爱深入探究的人。他没想到田家英会对问题如此执着,不肯轻易放手。

1966年,田家英在记录主席杭州谈话时,未经允许改动了部分内容,这引发了主席的极度不悦。随后,一些别有用心的人趁机对田家英进行诋毁,指责其行为具有资产阶级性质。

田家英在5月选择在家中悬梁自尽,为他充满坎坷的后半生画上了句号。这一决定标志着他悲惨境遇的终结,虽然方式令人痛心,却也无奈地成为了他人生故事的最终篇章。

【结语:】

田家英身处不同时代,所遇问题和挑战各异。对于他而言,包产到户与集体生产哪个更优,他通过亲身实践和深入调研,明确表达了自己的看法,用实际行动和严谨态度来验证自己的观点。

田家英勇于质疑并提出意见的想法和精神值得肯定,尽管其后被发现有局限和缺点。令人遗憾的是,他过早离世,未能有更多机会为共产主义事业献身,这无疑是一大损失。