在中华人民共和国成立之初,外界总是流传着关于毛主席生活艰辛的传闻:接见外宾时穿着带洞的袜子,三年困难时期二十多天没吃一粒米,导致全身浮肿……这些传言真实性如何?1954年,被调到毛主席身边担任国际问题秘书的林克道出了真相。他表示,毛主席的真实生活并非外界传的那么艰辛,中央始终高度重视主席的身体健康。中央不仅为主席配备了专门的厨师程汝明,还在生活起居各方面都给予了充分保障。这些年来流传的故事,有些固然体现了毛主席艰苦朴素的作风,但那些过分渲染苦行僧般生活的传言,却大多是以讹传讹。

真相之门:林克揭秘往事

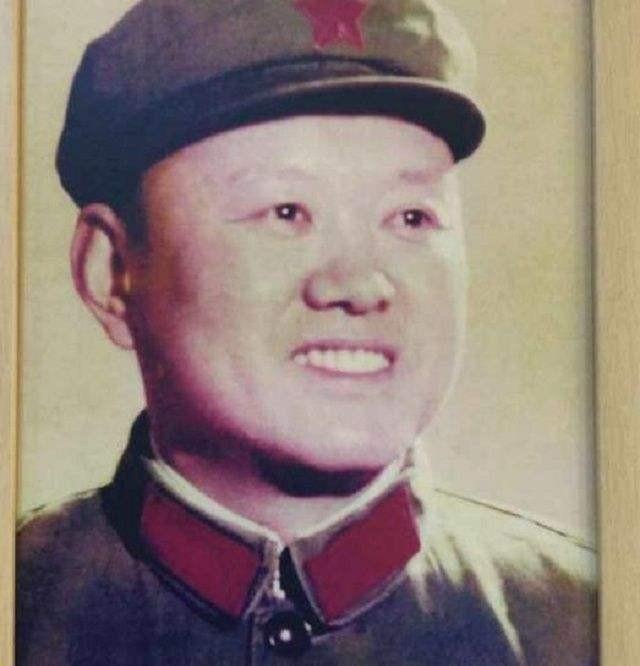

真相之门:林克揭秘往事1954年的春天,一位名叫林克的同志接到了一个重要任务。组织决定将他调到毛主席身边,担任国际问题秘书。

这个任命不仅改变了林克的人生轨迹,也让历史记录下了一段鲜为人知的真实故事。作为毛主席身边的工作人员,林克有机会近距离观察和了解主席的日常生活。

新中国成立之初,百废待兴,许多关于领导人生活的传言在民间流传。有人说毛主席过着苦行僧般的生活,有人说他与普通农民无异。

林克到任后发现,这些传言与事实相去甚远。中央政府对毛主席的健康和生活条件非常重视,各项保障措施都做得很到位。

在林克工作期间,他亲眼见证了中央如何安排主席的日常起居。从饮食到起居,从工作到休息,每个环节都经过精心安排。

中央专门为毛主席配备了一位经验丰富的厨师程汝明。程汝明同志自1954年到任,一干就是22年,全权负责主席的饮食起居。

程汝明不仅厨艺精湛,更懂得如何搭配营养均衡的饮食。他会根据季节变化和主席的身体状况,调整饮食结构。

在林克的记忆中,毛主席从不追求奢华,但也绝非外界传说的那般清苦。他的生活既保持了艰苦朴素的作风,又不失应有的尊严。

每当外国使节来访,毛主席的着装都很得体。那些说他穿着破洞袜子接见外宾的传言,完全是无稽之谈。

林克在工作中逐渐发现,毛主席对物质生活要求并不高,但中央仍然坚持给予他符合身份的待遇。这种待遇不是豪华奢侈,而是恰到好处的体面。

随着时间推移,林克对主席的了解越来越深入。他看到的不只是一位伟大领袖,更是一个真实的人。

主席的一言一行都透露着对人民的牵挂。他始终保持着艰苦朴素的本色,但决不会做出有损国家形象的事情。

通过林克的讲述,一个更加真实的毛主席形象浮现在世人面前。他既不是苦行僧,也不是享受者,而是一个始终心系人民的领导人。

御厨程汝明:食尚见初心

1954年的北京,一位名叫程汝明的厨师走进了中南海。这一走,就是二十二年的光阴。

中央将如此重要的任务交给程汝明,是看中了他精湛的厨艺和忠诚的品格。程汝明深知自己肩负的使命非同寻常,从走进中南海的第一天起,他就把主席的饮食健康放在了首位。

程汝明的厨房里总是飘着各种美食的香气。他会根据四季变化调整菜品,夏天清淡爽口,冬天温补养生。

在三年困难时期,程汝明的工作变得格外重要。那时候,毛主席下定决心要和人民同甘共苦,主动提出七个月不吃肉。

面对主席的这个决定,程汝明绞尽脑汁想办法保证营养均衡。他开始在食材的搭配上下功夫,用豆制品和各种蔬菜来补充蛋白质。

1958年,程汝明创新研制的葱油大饼获得了毛主席的赞赏。这种外酥内软、葱香四溢的大饼,成了主席餐桌上的常客。

到了1960年除夕,程汝明想出了一个特别的主意。他把肥猪肉熬成油,又将瘦肉剁成细末,混在葱油大饼的面团里。

这个"秘密武器"在短期内获得了成功。毛主席还称赞说这葱油大饼越做越好吃了。

但好景不长,主席很快就发现了程汝明的小心思。不过主席并没有责备他,只是温和地说以后不要再做葱油大饼了。

在日常饮食中,主席经常要求程汝明要注意节约。他说做些家常便饭就好,不要太铺张浪费。

程汝明虽然是御厨,但大多数时候都在烹制家常菜。他的厨艺精湛,但从不会在主席的餐桌上摆出太多山珍海味。

林克曾说,程汝明的到来,让主席的饮食更加规律健康。每一顿饭都营养均衡,荤素搭配得当。

在特殊时期,程汝明也会根据形势变化调整菜单。但即便是最艰难的时候,他也会想方设法确保主席的基本营养需求。

程汝明不仅是一位厨师,更是主席健康的守护者。他用自己的方式默默地履行着这份责任。

二十二年间,程汝明见证了许多历史时刻。他亲眼看到主席如何以身作则,保持着艰苦朴素的作风。

在程汝明的记忆中,主席从不计较个人的生活待遇。但作为厨师,他深知保证领袖的健康何等重要。

中央派程汝明来到主席身边,正是出于对主席健康的关心。这份工作看似普通,实则意义重大。

衣着朴素处:见证伟人风范

在中南海的一间展览室里,一件布满补丁的睡衣静静陈列在展柜中。这件睡衣上大大小小共有73个补丁,见证了毛主席二十多年的光阴。

这件睡衣从五十年代初一直陪伴到1971年。在这漫长的岁月里,它与中国一同经历了无数风雨。

生活卫士周福明看到这件破旧的睡衣,曾多次向主席提出更换。每当这时,主席总是说再穿一穿。

到了六十年代初期,这件睡衣已经破损得厉害。周福明再次建议主席换一件新的,主席却指着当时的形势说,现在国家正困难,不要破费。

面对周福明的坚持,主席反问道:"主席就不能穿补丁了?"这句话道出了主席对艰苦朴素作风的坚持。

最终,这件睡衣被送去裁缝那里修补。裁缝小心翼翼地一针一线,为它增添了新的补丁。

这件睡衣的故事在中南海不胫而走,成为了主席艰苦朴素的生动写照。但与外界传言不同的是,主席在重要场合的着装一直都很得体。

每当有外国使节来访,主席都会穿上整洁的中山装。那些说他穿破洞袜子会见外宾的传言,完全是无中生有。

林克在回忆中提到,主席的衣着朴素但从不失体面。他的衣橱里没有名贵的衣物,但每一件都整洁干净。

主席的穿着讲究实用,不追求时尚。他的中山装常常洗得发白,但永远挺括。

在重要会议和接见外宾时,工作人员会提前为主席准备合适的衣着。主席虽然节俭,但深知自己代表着新中国的形象。

那个年代的照片中,主席的形象始终是朴素而庄重的。他用自己的实际行动,展现了一个大国领袖的风范。

从延安时期到进驻中南海,主席的作风始终如一。他的衣着可以朴素,但绝不能有损国家形象。

中南海的工作人员都记得,主席的衣物虽然普通,但整理得一丝不苟。他们常说,主席的节俭是发自内心的,而不是刻意为之。

在那个物质并不丰富的年代,主席用自己的言行影响着身边的每一个人。他展现的不仅是节俭,更是一种精神。

这些细节生动地说明,主席既不是外界传言的那样衣衫褴褛,也不是养尊处优。他始终保持着一个共产党人的本色。

不忘初心路:领袖本色永恒

1949年,革命胜利的曙光即将照亮中华大地。在这个历史性的时刻,毛主席召集党员干部开会,谈论进京后的工作和生活问题。

会议上,主席反复强调,革命胜利不是终点,而是新的起点。他告诫在场的每一位同志,进城之后更要保持艰苦奋斗的作风。

当时有人提议,主席进京后可以住进紫禁城。这个提议立即遭到了主席的严词拒绝。

主席说,紫禁城是封建帝王的宫殿,我们打倒了封建主义,怎能重蹈覆辙。这番话让在场的同志们深受触动。

最终,毛主席选择了中南海的一处普通平房作为住所。房子年久失修,有人提议重新装修。

主席看了看略显破旧的房屋,摆摆手说这房子挺好,不用给人民增加负担。这种朴素作风感染了周围的每一个人。

建国初期,百废待兴,百业待举。在这个关键时期,一些党员干部经不住诱惑,出现了腐败现象。

面对这种情况,主席态度坚决。他下令严查这些腐败分子,对情节严重者处以极刑,以儆效尤。

毛主席的态度传递出一个明确信号:党的干部必须清正廉洁。在他的带动下,大多数干部都能安守本分,勤政为民。

从延安时期到新中国成立,主席的革命浪漫主义情怀始终如一。他不拘小节,对物质生活要求不高。

在延安窑洞的日子里,主席穿着粗布衣服,吃着粗茶淡饭。到了中南海,他依然保持着这种简朴的作风。

主席常说:"我们是为人民服务的,要时刻牢记这一点。"这句话不仅是口号,更是他始终践行的准则。

有人说,主席是个性情中人,豪放不羁。在工作之余,他喜欢读书写诗,保持着文人的风骨。

但主席的豪放从不表现在物质享受上。他的伟大之处,在于始终与人民同呼吸共命运。

在那个物质匮乏的年代,主席用自己的实际行动诠释了什么是真正的为人民服务。他的初心和使命,永远铭刻在历史的丰碑上。