1950年,朝鲜战场,“联合国军”步步紧逼,战火烧到鸭绿江边。

国内百废待兴,外有强敌环伺,这样的危局下,毛主席却力排众议,决定出兵朝鲜。

周总理回忆说,毛主席做好了打第三次大战的准备,这场艰难决策背后,有着怎样的惊心动魄?

战火迅速从三八线烧向朝鲜全境,美国为首的“联合国军”插手干预,并迅速占领朝鲜大半领土。

9月15日,美军在仁川登陆,朝鲜人民军节节败退,退到了鸭绿江边。

美军飞机不断越过边境骚扰,轰炸中国东北地区,我国也面临着军事威胁。

毛主席从战争爆发初期,便密切关注局势,国内经济凋敝,国家尚未完全恢复元气,而朝鲜的战火,一旦蔓延到中国边境,东北的工业和战略安全,将直接受到威胁。

当时中央召开了多次紧急会议,研究是否出兵的问题,会议争论激烈,意见分歧明显。

有人认为,中国的军事实力,不如美国,轻易出兵,无异于以卵击石。

当时解放军还未完全实现现代化,而美军的装备,和后勤保障远胜一筹,贸然参战,可能会让国家陷入更大的危机。

彭德怀却力主参战,一拍桌子说:“美军的战线拉得太长,只要我们抓住战机,就能打赢第一仗!”

毛主席没有急着表态,先听取各方意见,深夜召见周总理,和他彻夜长谈。

周总理分析了,美军可能的战略动向,又将参战和不参战的利弊,逐一列举。

认为如果不出兵,美军可能直接,把战火烧到中国境内,东北的安全将荡然无存,如果出兵,我们的准备是否充足,能不能顶住美国的攻势?

毛主席点燃了一根烟,默默地抽着,眼神中透露出深深的思索。

10月2日,毛主席做出决定:出兵朝鲜。

他说:“这是保家卫国的仗,不打不行,打这一仗,我们要付出很大的代价,我们不能等着美国人打上门来,就算是打第三次大战,我们也要站稳脚跟。”

这一决定,迅速传达到全党全军,就在毛主席下定决心的同时,国内外的压力也接踵而至。

就在同一天,斯大林发来一封电报。

希望中国出兵支援朝鲜,强调苏联不会直接参战,只能提供后勤支持。

这让毛主席,感到十分棘手,因为原本他以为,苏联会提供全面支持,得知苏联态度后,周总理紧急赴莫斯科,与斯大林会谈。

周总理在谈判桌上据理力争,希望苏联,能提供更大的军事援助,最终才争取到,苏联提供武器装备,和空军掩护的承诺。

出兵的决策下来了,真正的困难才刚刚开始。

中国人民志愿军跨过鸭绿江,正式入朝作战,从这一刻起,整个朝鲜战场进入了新的阶段。

为了保证战役的胜利,毛主席亲自担任总指挥,坐镇北京西郊的一座小院中,日夜指挥前线。

每天工作超过十六个小时,与前线指挥部,保持密切联系,随时调整战略部署。

志愿军的首战是云山战役,志愿军在美军,毫无防备的情况下发起进攻。

由于此前美军情报部门,轻视中国的军事力量,认为中国不会轻易参战,结果在志愿军的突然袭击下,美军第八集团军遭遇重创,损失了大量兵力。

志愿军通过精心的伏击和运动战,成功让美军初次感受到,寒冬里的“中国式打法”。

毛主席得知首战大捷时,只是平静地说了一句:“这才是个开始。”

首战的胜利,让毛主席更加坚定了自己的判断:在装备不如美军的情况下,必须充分利用地形和灵活的战术,将敌人引入伏击圈,以近战肉搏来弥补武器上的劣势。

给彭德怀发去电报,提出“诱敌深入”的作战方针。

彭德怀深夜读完电报,拍了拍桌子说:“主席的这个战术抓住了美军的命脉!”

第二次战役爆发时,志愿军将美军,引诱至松骨峰一带,在严寒中展开反击。

这场战役中,志愿军的后勤十分困难,许多士兵穿着单薄的棉衣,却顽强抵抗敌军坦克,和火力压制。

一次战斗中,连队长王成,带着几十名士兵坚守阵地,为主力争取时间。

他们与敌军激战两天两夜,弹尽粮绝,死伤惨重。

毛主席在听到这则战报时,沉默了许久,秘书问他要不要休息一下,摇了摇头,说:“现在不是我休息的时候,前线的孩子们还在拼命。”

朝鲜战场上,毛主席担心的是,如何保证志愿军的后勤补给。

由于美军的空中优势,志愿军的运输线屡次被炸断,粮食和弹药常常,无法及时送达前线。

毛主席特意指示,要优先确保士兵的粮食供应。

“没有饭吃,仗就打不下去,就算前方打得再艰难,后方也必须把粮食送上去。”这句话,成为后方指挥官的命令,许多志愿军后勤人员,冒着生命危险,穿越敌机的轰炸,把物资送到前线。

战争异常残酷,毛主席对胜利始终充满信心。

毛主席的战略和志愿军的顽强,让朝鲜战场的局势,发生了变化。

从入朝第一战到几次大规模战役,志愿军逐渐扭转了战局,把美军从鸭绿江边逼回三八线,这场战争,既是意志的较量,也是智慧的比拼。

朝鲜战场上,志愿军浴血奋战,而国内的支援,则是胜利的另一个重要保障。

1950年冬天,各地的工人、农民、学生和知识分子都积极行动起来,加入到支援志愿军的队伍中。

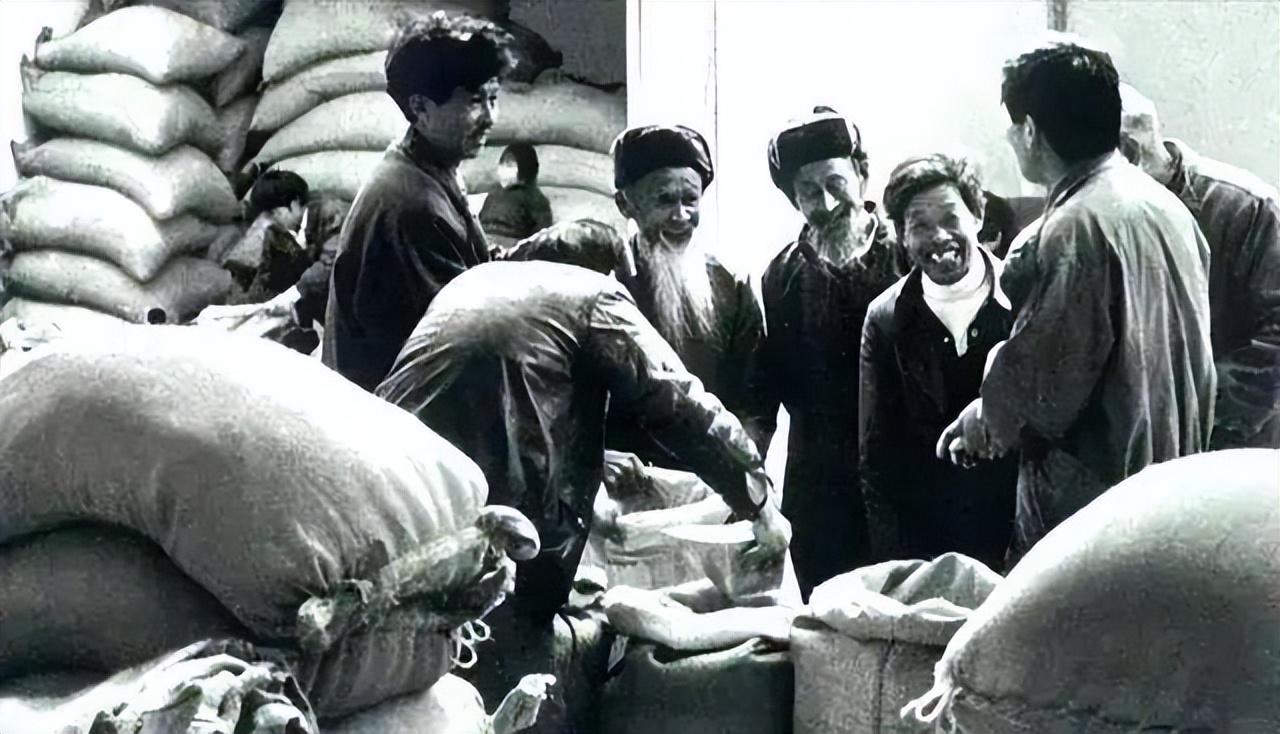

许多地方成立了“抗美援朝后勤支援团”,从粮食、物资到医疗用品,所有能够支援前线的资源,都被集中运送到东北,再转运至朝鲜战场。

东北地区的铁路工人,冒着敌机轰炸,昼夜不休地运输补给物资。

铁道线上,那些运输军需品的火车,常常挂着“为志愿军战士送温暖”的大红标语,在冰天雪地里穿梭不停。

老百姓也纷纷行动起来,在农村,许多农民将家里储存的粮食交出来,说:“这些粮食是给前线的战士吃的,我们可以再想办法。”

在城市,各行各业都开始为战争服务。

工人们加班加点生产军用物资,学生们组织宣传队,奔走在街头巷尾,鼓励大家捐款捐物。

甚至连小孩子,也会拿着自己心爱的玩具说:“我把它捐给志愿军叔叔!”

周总理为保障战争顺利进行,亲自部署了后勤工作。

多次召开会议,要求把后勤供应问题,作为首要任务解决。

“前线战士流血牺牲,后方必须保证他们有饭吃、有衣穿,绝不能让他们打光了最后一颗子弹!”在周总理的指导下,国内迅速形成了,高度协调的后勤体系。

从粮食、药品到弹药、冬衣,所有物资,都被源源不断地送往前线。

无数年轻人主动报名,要求加入志愿军,很多人甚至隐瞒年龄,带着简单的行李,偷偷溜到报名处,央求工作人员,让他们上战场。

那时候,家家户户门上都贴着“保家卫国”的标语,抗美援朝成了,每个人心中的责任和荣誉。

志愿军的英雄事迹,传回国内后,更加激励了人民的士气。

黄继光、邱少云等人的英勇行为,成为了街头巷尾人们热议的话题。

在许多学校和工厂,大家都会在工作和学习间隙,自发组织讲故事会,讲述这些英雄的事迹,号召更多人参与到支援战争的行动中。

这样动员的氛围下,抗美援朝的后方支援工作,得以高效运转。

粮食、武器、医疗用品以及新兵的源源不断补充,让前线的志愿军,在极其艰难的环境下,仍然顽强坚持,最终扭转了战局。

毛主席在给国内后方的电报中写道:“没有后方的强力支撑,就没有前线的胜利。每一份粮食、每一颗子弹,都是支撑前线士兵的命脉。”

话简短,却点出了整个抗美援朝胜利背后,重要的支柱——国内人民的全力支援。

历时三年的抗美援朝战争,终于结束,双方在板门店,签署了停战协定。

战争虽已结束,留下的影响,却深远而持久。

毛主席评价这场战争时说:“这是中华民族站起来后的第一仗,也是艰难的一仗。”

这场战争,保卫了中国的边境安全,也让世界重新认识了中国。

也打破了美国军队不可战胜的神话,在美军强大的武器装备面前,志愿军用自己的智慧和意志,创造了一场场以弱胜强的战例。

长津湖战役、上甘岭战役……这些战役,成为了军事史上的经典案例。

许多外国军事学者,在研究这场战争时,对志愿军的战术感到叹服,认为它改变了,美国对亚洲局势的长期战略。

抗美援朝的胜利,让中国的国际地位迅速提高。

对于中国国内来说,这场战争极大地提升了,人民的凝聚力和自信心,只要团结一致,就能战胜任何困难。

停战后的朝鲜战场上,志愿军整齐列队,注视着远方的朝鲜大地。

三年的浴血奋战,他们付出了巨大的代价,但也赢得了宝贵的尊严,毛主席得知停战协定签署的消息后,长舒了一口气。

抗美援朝战争,已经过去了七十多年,当年是毛主席力排众议,做出出兵朝鲜的决定,周总理在国内外斡旋,亿万人民在后方全力支持,志愿军在前线浴血奋战。

正是这些人的努力,才换来了新中国的安全和尊严。

这一场战争,更是一场民族意志的胜利,成为了中国崛起的起点之一。