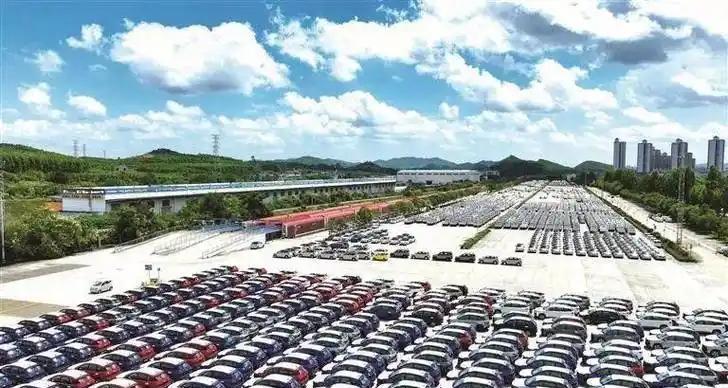

中国汽车,真的崛起了吗?这个问题看似简单,答案却复杂得让人难以捉摸。一方面,2024年中国汽车出口量高达641万辆,蝉联全球第一,出口额突破千亿美元大关,这些耀眼的数据似乎足以宣告中国汽车的全面胜利。但另一方面,一些人仍然对中国汽车的质量、品牌、核心技术等方面抱有疑虑,认为中国汽车的“出海”之路依然充满挑战。那么,中国汽车究竟是虚胖还是真强?我们不妨深入分析,拨开迷雾,看清真相。

首先,不得不承认,中国汽车出口的爆发式增长,与新能源汽车的崛起密不可分。2024年新能源汽车出口突破200万辆,同比增长12%,成为拉动中国汽车出口的重要引擎。这背后,既有中国政府多年来对新能源汽车产业的政策扶持和巨额投资,也有中国车企在新能源技术领域的不断突破和创新。比亚迪、蔚来、小鹏等一批中国新能源车企,在电池技术、电机技术、智能驾驶技术等方面取得了显著进展,部分技术甚至领先全球。这些都为中国新能源汽车走向世界奠定了坚实基础。

然而,新能源汽车的成功并不能掩盖中国汽车在传统燃油车领域依然存在的不足。虽然中国汽车的整体出口量巨大,但在高端品牌、核心技术等方面与国际巨头相比仍有一定差距。例如,发动机、变速箱等关键零部件的核心技术仍然掌握在国外企业手中,这在一定程度上制约了中国汽车产业的自主发展。此外,中国汽车品牌的国际影响力仍然相对较弱,在海外市场缺乏足够的品牌认知度和美誉度。

以安徽为例,其在2024年超越上海成为中国汽车出口第一大省,很大程度上得益于新能源汽车的强劲增长。安徽积极布局新能源汽车产业链,吸引了众多车企和零部件企业入驻,形成了较为完整的产业生态。此外,安徽还大力发展汽车出口物流体系,例如开通了合肥-上海汽车滚装航线,为安徽汽车出口提供了便利。安徽的成功经验表明,在新能源汽车时代,地区产业链的完善和高效的物流体系至关重要。

然而,上海汽车出口量的下滑也给我们敲响了警钟。上海作为中国汽车产业的传统中心,拥有上汽集团、特斯拉等众多知名车企,其出口量的下降反映出在全球汽车市场竞争日益激烈的背景下,即使是传统强市也面临着巨大的挑战。上海需要积极调整战略,加大在新能源汽车领域的投入,并加强自主品牌的建设,才能重新夺回领先地位。

中国汽车出口的区域格局也在发生变化。新疆凭借其独特的地理位置,成为连接亚欧大陆的重要桥梁,其汽车出口持续增长,主要销往中亚、俄罗斯等国家和地区。广西则在新能源汽车出口方面表现亮眼,五菱宏光MINIEV等车型在东南亚市场受到热捧,成为中国新能源汽车“出海”的代表作。陕西则以重型卡车出口为主,陕汽等企业在非洲、中东等地区拥有较高的市场份额。这些区域特色的发展,也为中国汽车出口提供了多元化的增长动力。

放眼全球,中国汽车的“出海”之路并非一帆风顺。除了技术和品牌方面的挑战,中国车企还面临着贸易保护主义、地缘政治风险等外部因素的影响。例如,一些国家对中国汽车征收高额关税,或者设置技术壁垒,限制中国汽车的进入。此外,国际市场竞争也异常激烈,来自日本、韩国、德国等国家的汽车品牌,都在积极抢占市场份额。

面对这些挑战,中国车企需要保持清醒的头脑,制定更加务实的战略。首先,要继续加大研发投入,掌握核心技术,提升产品质量和性能。其次,要加强品牌建设,塑造具有国际竞争力的品牌形象。再次,要积极拓展海外市场,建立完善的销售和售后服务网络。最后,要加强国际合作,与其他国家共同推动汽车产业的健康发展。

中国汽车的崛起并非一蹴而就,而是一个长期积累的过程。从“以市场换技术”到自主创新,中国汽车产业走过了一条充满挑战的道路。如今,中国汽车正站在新的历史起点上,机遇与挑战并存。我们有理由相信,凭借着强大的产业基础、完善的供应链体系、以及不断涌现的创新活力,中国汽车一定能够 преодолеть 困难,在全球汽车市场上赢得更大的份额,真正实现从“汽车大国”到“汽车强国”的华丽转身.

未来,中国汽车产业的发展需要更加注重以下几个方面:一是加强技术创新,尤其是在新能源汽车、智能网联汽车等领域,突破核心技术瓶颈;二是提升品牌影响力,打造具有国际竞争力的自主品牌;三是完善全球布局,建立高效的销售和服务网络;四是加强国际合作,与其他国家共同推动汽车产业的可持续发展;五是加强人才培养,为汽车产业发展提供智力支撑。

根据中国海关总署的数据,2024年中国汽车出口总额达到1174亿美元,同比增长超过30%。其中,新能源汽车出口额增长更快,达到200多亿美元。这些数据表明,中国汽车出口正处于快速发展时期,未来增长潜力巨大。 我们也看到,中国品牌乘用车出口均价为1.6万美元,低于全球乘用车2万美元的均价,这也说明在品牌溢价方面,中国汽车还有很长的路要走。

中国汽车的未来,充满希望,但也充满挑战。只有不断创新、不断进取,才能在全球汽车产业的竞争中立于不败之地,最终实现中国汽车的伟大复兴。

总而言之,中国汽车的崛起是一个复杂的过程,既有令人瞩目的成就,也面临着严峻的挑战。我们不能盲目乐观,也不能妄自菲薄。只有保持清醒的头脑,脚踏实地,不断创新,才能推动中国汽车产业持续健康发展,最终实现从“汽车大国”到“汽车强国”的历史性跨越。