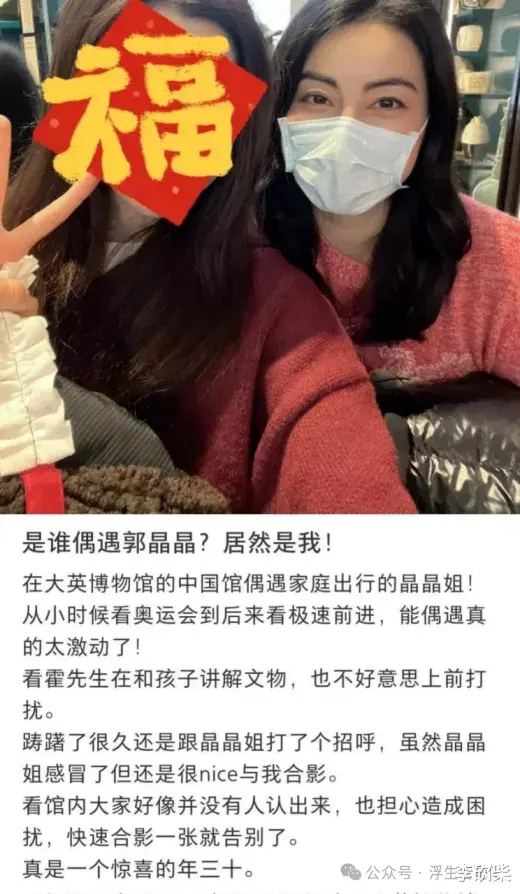

前段时间,跳水皇后郭晶晶与丈夫霍启刚携三名子女现身伦敦大英博物馆的新闻登上热搜。

网友镜头下,霍启刚在中国馆内俯身向孩子们讲解文物,郭晶晶则在一旁补充历史背景。

这一幕被网友称为“真正的文化传承现场”。

这场看似普通的家庭旅行,却意外点燃了公众对海外流失文物的关注,也让大英博物馆——这座以“世界文明宝库”自居的机构——再次成为争议焦点。

为何中国家庭在异国博物馆的一次游览能引发如此大的共鸣?

答案或许藏在那些陈列于玻璃柜中的华夏瑰宝,以及它们背后跨越百年的文化博弈中。

大英博物馆收藏了约23000件中国文物,涵盖新石器时代至明清的跨度。其中最著名的当属三大“镇馆之宝”:

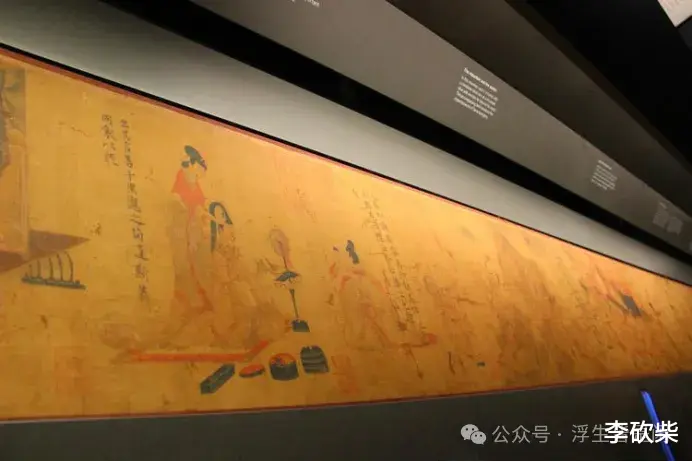

顾恺之《女史箴图》:东晋绘画大师的传世之作,因战乱流失,现存唐代摹本被大英博物馆以“保护”名义收藏,却因不当修复导致画面受损。

敦煌经卷:1907年英国探险家斯坦因以200两银子从王道士手中购得数万件敦煌文物,如今这些记录佛教文化与丝路历史的珍品成为大英图书馆的“明星展品”。

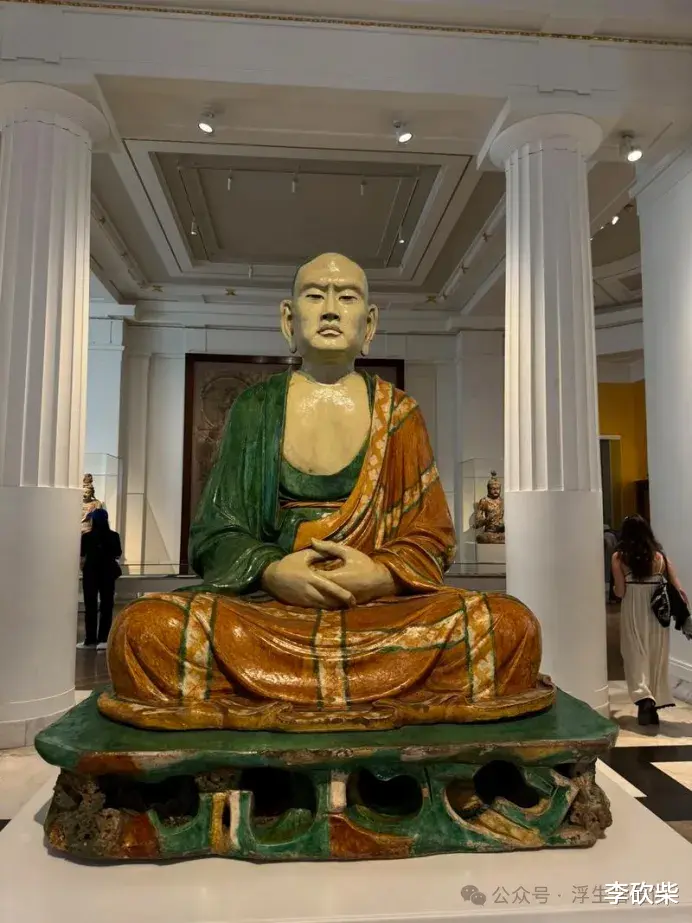

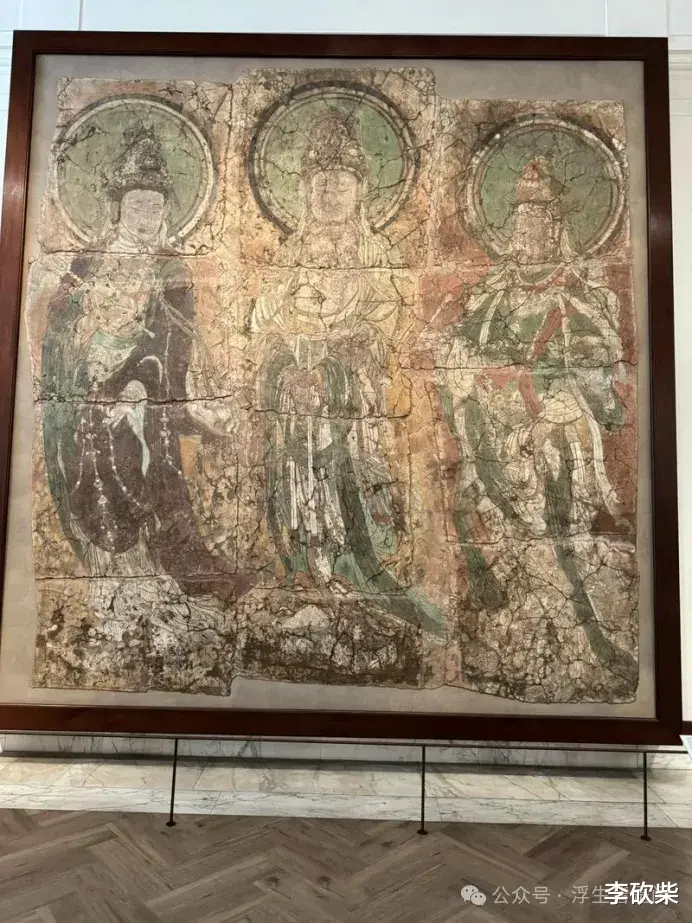

辽三彩罗汉像:20世纪初被盗掘的辽代彩塑,现存11尊中有10尊散落海外,大英博物馆独占其一,其静谧神态与残缺身躯形成强烈反差,被网友称为“沉默的控诉”。

自1840年鸦片战争至1949年,约1700万件中国文物流失海外,其中大英博物馆的收藏量位居全球第二(仅次于法国吉美博物馆)。

这些文物中,有圆明园兽首、商周青铜器、明清瓷器,甚至包括良渚文化的玉琮——它们大多通过战争掠夺、盗掘走私等非正当途径流出。

尽管大英博物馆的中国馆占地广阔,但许多文物被密集陈列在狭窄展柜中。

例如,明代《永乐大典》残卷与清代龙袍共处一室,缺乏系统性解读;而敦煌壁画碎片则被直接粘贴在展板上,保护措施简陋。

这种“仓库式展览”被文物专家批评为“对东方文明的傲慢轻慢”。

郭晶晶并非孤例。

近年来,王菲带女儿参观卢浮宫、章子怡在纽约大都会博物馆为孩子讲解唐三彩、孙俪一家在东京国立博物馆研究宋瓷……

明星家庭将博物馆变成“第二课堂”,通过文物串联历史、地理与美学教育。

这种趋势背后,是新一代家长对文化认同的焦虑:如何让孩子在全球化语境中理解“何谓中国”?

更富创意的是儿童剧《大英博物馆》,该剧将文物拟人化,让小朋友通过角色扮演“对话”青铜器、玉璧和唐三彩。

2025年5月在南京首演时,甚至有孩子现场质问“为什么我们的宝贝在别人家?”——这一问题让无数家长陷入沉思。

大英博物馆中国馆的入口醒目地标示着:“中华文明的起源可追溯至公元前7000年。”

此论断的依据源自良渚文化(约公元前3300年)与仰韶文化(约公元前5000年)的考古发现,其时间跨度甚至超出了普遍认知的“五千年文明史”范畴。

然而讽刺的是,英国教科书在描述中国近代史时,仍将清朝描绘为“封闭自大的野蛮国家”,并为鸦片战争辩护为“打破贸易壁垒的必要手段”。

这种“古代辉煌”与“近代落后”的割裂叙事,实为西方话语权争夺的缩影:既承认中国古老文明的贡献,又否定其现代性的话语资格。

中国近年持续呼吁文物回归,但英国以“文物属于全人类”为由拒绝归还。

2023年法国通过私人捐赠归还圆明园兽首,意大利亦归还796件文物,但大英博物馆始终态度强硬。

网友戏称其逻辑为:“抢来的文明,成了普世价值;讨要的正义,成了民族主义”。

郭晶晶的博物馆之旅、《海外国宝全书》的出版、儿童剧的热演,共同指向一个核心命题:如何让流失文物从“他者的展品”回归“我们的记忆”?

正如一位网友的评论:“文物不会说话,但每一道裂痕都是历史的证词。我们要做的,不仅是追索它们回家,更是让下一代读懂裂痕里的故事”。

大英博物馆的中国文物,既是中华文明的骄傲,也是民族创伤的烙印。

郭晶晶一家的参观之所以引发共鸣,正因为触碰了这份复杂情感。

从“镇馆之宝”到“历史伤痕”,从“明星教育”到“儿童剧场”,这场跨越时空的文化博弈提醒我们:博物馆不仅是存放过去的仓库,更是塑造未来的战场。

而真正的胜利,或许不在于文物回归的数量,而在于我们能否让文明的故事,被世界以更公正的方式聆听。

本文作者 | 老A

责任编辑 | 蓝橙

策划 | 蓝橙