全文共2657字,阅读时间3分钟

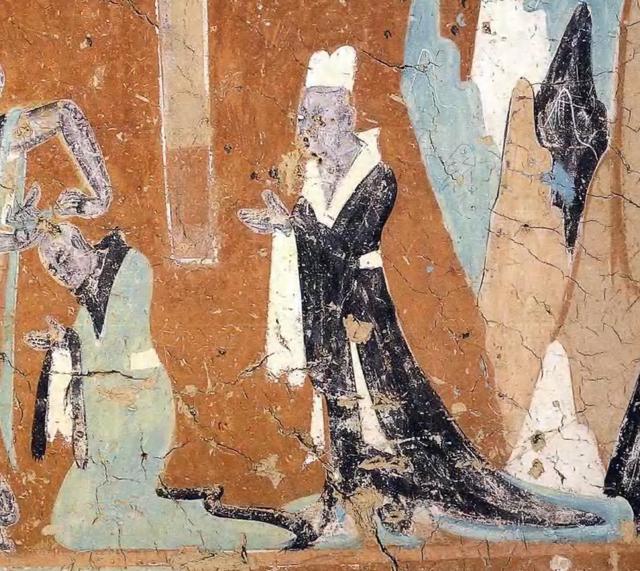

在中国乐舞史的浩瀚长河中,北魏时期无疑占据了举足轻重的地位。它不仅承袭并强化了自周汉以来汉民族的礼乐传统,更为隋唐时期基于多民族融合与文化交流的新乐舞体系的诞生奠定了基石。就其对后世的影响而言,北魏乐舞成功地将北方草原文化、中原农耕文化以及西域文化的精髓融为一体,并通过制度化的方式将其固定下来,成为后世乐舞发展的宝贵遗产。

在这一过程中,人们发现了各民族文化的共通之处,促使北魏乐舞以更加博大的胸怀,兼容并蓄,贯通南北,融汇古今,最终奏响了隋唐乐舞辉煌的序曲。

一、北魏乐舞文化整合的内在需求

北魏乐舞的文化整合,蕴含着双重意义。首先,它体现在乐舞本身的融合上,即草原游牧民族的乐舞、中原农耕民族的乐舞以及西域乐舞在内容与形式上的相互借鉴与融合。这种融合不仅丰富了乐舞的表现形式,更促进了各民族文化的交流与理解。其次,在中国传统礼乐政治的背景下,北魏以乐舞为媒介,对鲜卑族、汉族等各民族文化进行了深层次的整合。

北魏乐舞的发展历程,大致可以划分为三个时期:

1. 孝文帝之前:这一时期,北魏王朝正处于领土扩张与民族融合的关键时期。为了缓和内部尖锐的民族矛盾,形成民众对中央王权的向心力,北魏亟需通过文化整合来巩固统治。在乐舞方面,北魏以中原汉族礼乐系统为主体框架,广泛吸纳各族乐舞元素,形成了独具特色的北魏乐舞风格。这一举措自开国皇帝拓跋珪诏令邓渊制礼作乐时便已开始实施。

在乐舞领域,北魏严格遵循中原传统礼乐的规范,力求在乐舞风格上实现雅正化,在乐舞思想上实现儒家化。这一转变在孝文帝太和年间的一系列乐舞修订活动中得到了充分体现。

由于孝文帝时期的汉化政策已深入人心,“乐与政通”等儒家乐舞思想已被鲜卑贵族与朝臣广泛接受。因此,即便在北魏灭亡的前夕,朝臣们仍不遗余力地修订乐舞制度,以期通过礼乐制度来维系政治的稳定与国家的统一。

二、北魏文化整合的乐舞表现

1. 乐舞形式与风格的整合:北魏乐舞在形式与风格上的整合是其文化整合的重要体现。

此外,北魏前期还尝试在鲜卑人传统的西郊祭天乐舞仪式中加入部分汉族乐舞元素,形成了独具特色的混合式风格。这种尝试不仅丰富了乐舞的表现形式与内容,也促进了各民族文化的交流与融合。

此外在中国社会早期的“元气自然论”思想中“气”被视为世间万物的基本构成元素乐的本源亦源于此。因此乐舞作为“气”的载体能够介入人类社会的各项活动甚至沟通人神。同时乐舞还作为权力与欲望的象征成为天子实现权力分配与等级秩序构建的重要手段。

三、北魏乐舞制度化的动力因素

西汉时期叔孙通、贾谊等人虽已尝试制礼作乐但多因现实条件的限制而未能成功。然而这一尝试却为后世礼乐制度的发展奠定了基础。北魏时期在继承前代礼乐制度的基础上结合自身的实际情况进行了创新与发展最终形成了独具特色的北魏礼乐制度。

通过制定完善的礼乐制度北魏统治者不仅增强了自身的文化认同感与归属感更巩固了自己的统治地位与权威。因此可以说北魏乐舞的制度化进程是其统治者政治治理需要的必然产物。在文学艺术等诸多领域,北魏进行了全面而深入的模仿与吸纳,其目标甚至超越了南朝,其中,制礼作乐扮演了至关重要的角色。...

然而,北魏早期的统治者对中原士人仅持利用之态,汉人在朝中的地位始终未能真正稳固。...

北魏乐舞的文化整合与制度化进程,始终是以中原汉族乐舞系统为核心,兼容并蓄其他乐舞元素。这一过程并非坦途,而是充满了挑战与变革。它不仅是外在形式上的调整,更是深层次观念的革新与重塑。...

参考文献:《汉书》。