文丨王凯迪

帝王逃难向来是中国古代历史中颇具悲壮凄凉的苦情戏码,颠沛流离的帝王与誓死追随的忠臣在逃亡路上荣辱与共,似乎总是暗含着中兴王朝的启示录。然而在一幕幕皇帝逃难大戏之中,宋高宗赵构却成了独树一帜的另类,他不仅在金人铁骑的凶猛追捕下一路南逃上千里(从长江边上的南京逃至杭州,随后又转至宁波、台州与温州),创造出金人“搜山检海捉赵构”的名场面,也成了中国历史上第一位长期在海船上漂流避险的绝海帝王。正如宋人所说:

“虽我高宗再造丕基,然航海避狄于越、于明、于台、于温,险阻艰难,莫不备尝,则盖旷古之所未有也。”

赵构为什么能逃脱金人的夺命狂飙?而这场海上捉皇帝的大戏又为南宋带来了怎样的转变?

大宋海军:宋高宗的海上行宫

在靖康之变(1127)的宋金两军大对决中,金军东路军统帅完颜宗弼所率军队用时二十天就从真定(河北石家庄)一路横推南下,不过二十日就渡过黄河抵达开封城下。负责守城的宋军竟然望风而逃,毫无守河之志向,直到次年一月开封城破,徽钦二帝北巡,宋军基本上无战果可言。

在这种碾压式的步骑兵优势之下,在应天府即位的宋高宗赵构根本没有在北方坚守的把握,金人退兵之后就向南步步退却,至建炎三年(1129)时,宋高宗已经退到长江以南的建康(南京),完全放弃了在江北抗敌的决心。到了当年八月,惧怕金人的宋高宗直接致书于金太宗请求议和,其又致书于左副元帅宗翰,称:

故愿削去旧号,自此盖知天命有归。金珠玉帛者,大金之外府也,学士大夫者,大金之陪隶也,是天地之间皆大金之国,而无有二上矣,亦何必劳师远涉然后为快哉?昔秦并天下可谓强矣,而不废卫角之祀;汉高祖成帝业可谓大矣,而不灭尉陀之国;周武帝兼南北朝可谓广矣,而许留萧詧以为附庸。——(《建炎以来系年要录》)

赵构的话简而言之就是完全向金国臣服,“比于藩臣”,恳求大金的君臣能够像当年汉高祖留存南越一样放他一马,而金朝回应他的则是一场更大规模的南侵。

金兀术(完颜宗弼)自当年十月二十三渡过淮河攻陷寿春后,仅用时二十天就兵临长江北岸的六合县,到了后来辛弃疾口中北魏太武帝的驻军之地,也就是从前北方少数民族政权南侵的极点。而此时的场景竟是“南岸无兵,金人舟不多,但无人迎敌,致使渡长江如蹈平地”,金朝军队顺利渡过长江,攻占建康府,收降统领十几万江防宋军的南宋将领杜充,击败了当时还是中层军官的岳飞,逼走了浙西制置使韩世忠,在长江南岸站稳了脚跟。

而此时的宋高宗在何处呢?原来他早在八月底金军出发之前就乘“御舟”从建康城东出长江进入海上,沿杭州湾到越州(今浙江绍兴)驻跸观察战局进展。此时接到长江失守的战报,赵构便马上乘船逃往明州(浙江宁波),随时准备绝海远遁,待到金军于当年十二月十五日攻破临安府时,赵构便正式开启了为期近四个月的海上漂泊之路,赵构在舟山群岛、台州与温州之间的东南沿海上来回辗转,直到金军收兵北撤。

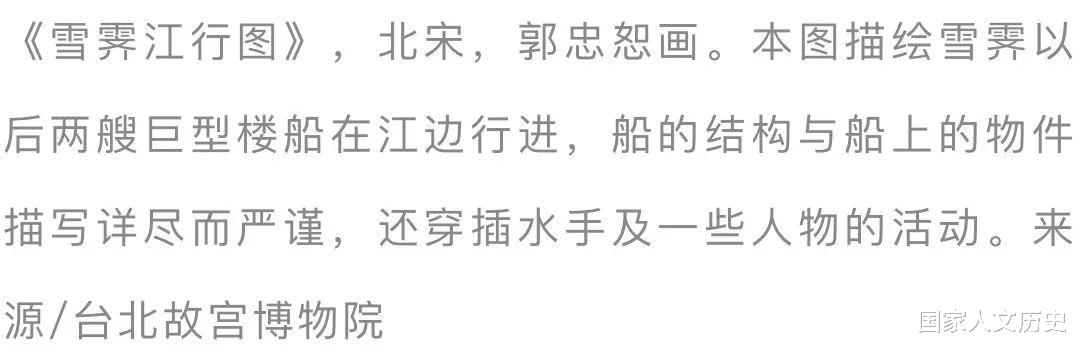

宋高宗逃难过程中,北宋在两广与闽中积攒了大量海上船舶家底与强大的水军作战经验,为宋高宗进行海上避难提供了必要保障。金人攻陷明州(浙江宁波)后,金兀术手下竟然敢于入海追击宋高宗,“乘胜破定海,以舟师来袭御舟”,所幸“张公裕以大舶击退之”。 这位张公裕便是宋和州防御使、枢密院提领海船(近似于水军司令),其在宋高宗授意之下到浙东寻船,旬月之内就寻觅到了近千艘大小船舶,这让当时的高宗君臣惊叹“岂非天邪”,其中包括福建官吏林之平招募的“大舟自闽中至者二百余艘”,又有广东转运使赵亿所募之舟,张公裕将之一分为二,部分船舶护送高宗入海,自己则率船队扈从左右保护王驾,由此形成了一个巨大的“海上行宫”。

相较于金军在长江沿岸劫掠获得了部分宋人水军小舟,宋高宗远航海上的船舶多是从东南浙闽粤等地收集的海上船舶,这些船舶一方面是宋朝原有的海军舰船,另一方面则是从东南港口地区临时征用的大型商船,这些船舶船体通常采用后世的福船型制,船体结构坚固,采用水密隔舱技术,上平如衡,下侧如刃,利于破浪前行,是不同于传统河流运输的尖底船舶,在海上航行面对风浪具有绝对优势,也就自然可以轻松击败金人的平底小船。宋朝长期以来形成的造船能力、技术水平、航海人员等综合能力,是倚重骑兵优势的金人根本无法撼动的。

钱粮海贸:东南财富的强大后勤力量

对于在海上长期漂泊的宋高宗君臣而言,强大的船舶军团或许可以带来军事上的心理安慰,但是对于金人“搜山检海捉赵构”的疯狂扫荡而言,南宋海上朝廷必须在拥有制海权的同时,保证足够的后勤补给来支持万人以上的“海上行宫”团队,不然不出几日便会饿死在海上。

而支撑“海上朝廷”的最大保障就是来自朝廷的东南钱粮。

在宋高宗准备入海时,宋高宗派“户部员外郎宋辉往秀州(今天浙江嘉兴与上海一带)”,让他“自海道运钱粮赴行在”。宋高宗的御舟抵达台州章安港口当日,宋辉从秀州华亭县“运米十万石,以数大舶转海访寻六飞所向,至章安镇而与御舟遇,百司正阙续食,赖此遂济”。当时以太湖平原为核心的苏、常、秀等府州县在北宋即有“苏常熟,天下足”的美誉,而金兀术的军队恰好是从南京一路直插临安府(杭州),战火此时并未波及太湖平原一带,从而也就为宋高宗寻求东南粮饷提供了机会。

除了太湖平原巨大的粮食资源外,东南一带繁荣的海上贸易更为穷迫不已的南宋朝廷提供了前朝难以企及的财路。据记载,绍兴初年(1130年前后),广、泉二州市舶司每年进口贸易量不下三五百万。闽广两地市舶司通过抽买获得的收益相当可观,为宋高宗的海上行宫提供了大量除粮秣以外的丰富资材。建炎四年(1130)正月,正在台州与温州一带漂泊的宋廷命令“福建市舶司悉载所储金帛、见钱,自海道赴行在”,正是对宋高宗海上朝廷的重要补给。

背海建都:劫后余生的大宋新篇章

空前绝后的绝海避难之旅,让南宋的国祚得以延续上百年。而狂飙海上的生死旅途则让宋高宗坚信,曾经牢固的长江天险不再可靠,只有辽阔的海洋与坚挺的海上力量才能抵御那些来自白山黑水之间的剽悍女真族人。而如此一来最安全的办法就是“背海建都”。宋高宗自海上返回越州(浙江绍兴)后,因越州方便入海避敌,即有长期驻跸之意,并在明州(浙江宁波)“集海舟于岸下,是必为避敌之备”,准备“万一避敌,不过如永嘉(浙江温州一带)及闽中耳”。在越州一带徘徊了大半年后,次年正月,李光批评朝廷“驻跸会稽,首尾三载”“惴惴焉日为乘桴浮海之计”。在兼顾了方便马上跑路与大运河漕运便利两个重大影响因素后,临安(今天的杭州)也就成为南宋实际都城的首选。直至三十年后金海陵王再度南侵,南宋“中外震恐”,宋高宗又一次“欲航海”,并打算“如敌未退,散百官”,再次入海,最终因虞允文采石水战获胜方才作罢。

宋人曾言“建炎南渡,始有防海之说”,严峻的陆上军事形势为宋朝廷侧重海上军事力量的倚重创造了机遇。中国古代历史上真正意义的“海军”正是在南宋高宗时期创设,真正的海防机构与海防制度也是在这一时期集中创设。

绍兴二年(1132)五月,宋廷在许浦镇设沿海制置司,“兼领福建、两浙、淮东诸路”,同时在福建与广东两地设置独立的海防水军,其中福建有殿前左翼军水军和福建路安抚司巡检水军,共有水军3000人。广南路的海防水军被朝廷命名为摧锋军,至绍兴三十二(1162)年,广南路琼、雷、化、钦、廉等州都设置水军,总人数达两千人以上。

除了设立正规水军外,南宋还充分利用长期处在中原王朝管辖边缘地带的滨海人群,将其连人带船纳入南宋王朝的海防体系之中,建炎四年(1130)八月,宋廷将“福建、温、台、明、越、通、泰、苏、秀等,州有海船民户及尝作水手之人”,“权行籍定,五家为保”。绍兴三十年(1160),福建路一次“籍募土豪水手,漳、泉、福、兴积募到船三百六十只,水手一万四千人”,次年又征调“番船二百五十七只,分三番起发,尽抵平江府”。大量海上居民成为南宋王朝的机动海上军事力量,不仅能够维持宋廷在宋金战争中的兵种优势,更能消弭南宋东南沿海本身的海上寇盗隐患,着实是一石二鸟的良策。

而对于南宋朝廷更为深远的影响,则是今日为我们所熟悉的海上丝绸之路贸易。尽管自汉代开始我国中央王朝就有与海外交流贸易的记载,但是实际上直到唐朝,海外贸易的经济意义还限于对海外物品的消费性需求,中国在海上贸易的参与更多是官方的朝贡贸易与单向的外商输入,甚至对于本国居民出海贸易仍然存在封禁政策,属于典型的“开而不放”状态。直至北宋市舶制度时,中央政府才开始将海上贸易作为重要的财政取向,不仅首次确立海外贸易法定税收(市舶抽解),更在官方层面解除了对国民出海贸易的限制。

宋高宗在经历海上劫难之时,便依靠福建市舶司的财物进行维系。所以当南宋君臣从海上登陆回还之后,便高度赞同“国家之利,莫盛于市舶”,市舶贸易是“富国裕民之本”。所以高宗一朝,宋朝廷极其重视对海外贸易的经营与管理。为了强化对市舶司海外贸易的管理,宋高宗亲自下令“广南、福建、两浙三路市舶条法恐各不同,宜令逐司先次开具来上,当委官详定”,即对海外贸易进行统一的综合治理,改变了之前沿海港口各自为政的局面,将其视作国家财政的核心构成部分之一。

除了规范官方机构的法令政策之外,宋高宗还破天荒地推行了极具功利主义导向的“官阶奖励机制”。绍兴六年(1136),宋廷规定“诸市舶纲首能招诱舶舟、抽解物货,累价及五万贯十万贯者,补官有差”。大食(阿拉伯)蕃客啰辛贩运乳香价值三十万缗,海商蔡景芳招徕贸易、收息钱九十八万缗,都被授予“承信郎”。蕃商蒲延秀和蒲晋久因为招揽蕃商贸易有功,被授予“承信郎”一职,后又从承信郎“特与转五官”,最后补授“忠训郎”。这些蕃商在获得巨大经济利益的同时,又获得了来自中央王朝认可的官僚身份,从而选择在广州与泉州一带定居生活,并一度影响了中国的政治进程,在宋元之际执掌泉州市舶司大权的蒲寿庚家族就是这一时期来华的回回商人后裔。

在宋廷的各项政策刺激之下,到绍兴二十九年(1159)时,闽、浙、广三路市舶司“岁抽及和买,约可得二百万缗”,相当于南宋初全国两税的现钱上供正赋(即以货币形式上缴的两税),这在以农业赋税为主要税收的古代中国是罕见的,海上贸易带来的巨量财富与崭新的商业模式第一次真切地摆在了传统东方帝国君臣百姓面前。

海洋带给南宋王朝的,是不同于过往南朝政权的特殊色彩。六朝时代的南朝政权往往以江为天险,奉行守江必守淮的前置藩篱军事战略,同时以襄阳一带为肘腋,远程联动川陕,形成多层次全方位的南土守卫体系。然而在这一体系之下,一旦长江天险失守,南朝政权的覆亡便是必然结果。反观南宋政权则在这一体系之下增加了更为立体的战争潜力,即以海洋为最后退路,即使敌军深入江南腹地也可以守“中枢于海上”,在没有战略负担的基础上凭借海上力量在钱塘江、长江与大运河之间形成全范围海军作战,从而有了后来著名的黄天荡大捷与采石大捷,同样也为顺昌大捷后岳飞以荆襄为基础的壮烈北伐提供了战略支撑。

这一特殊形势之下,南宋王朝的国防重心便是保卫皇帝,并在临安一旦失守的情况下随时准备转移有生力量前往海上。在宋高宗赵构避难海上的146年后(1276),元军水师兵发临安,南宋朝廷主战派张世杰“请移三宫入海”“奉益王入海”,再次踏上海上逃亡之路。然而此时的蒙古人已经不再是金兀术式的孤狼式远征,而是拥有娴熟海军与强大步骑优势的席卷世界的军事力量,南宋的海上战略最终只得以崖山海上的巨浪悲风谢幕。

正是依靠海上力量带来的经济实力与军事优势,才让南宋这一个从立国开始就被金人越江平推的偏安政权,在风雨飘摇中维系了近150年(1127-1276),这是农业帝国向海权时代转移的一次被动性尝试,也是农业文明向海洋文明趋近的一次荒诞而又影响深远的邂逅。尽管南宋王朝最终消失在浪涌之中,但是浙东和福建为代表的东南沿海地区走向海洋的脚步却被历史向前推进了一大步,将中国东南沿海与海外世界日益紧密联系在一起,为中国东南八百年的繁华兴盛的篇章拉开了序幕。

参考文献:

1.黄纯艳:《宋高宗海上避难研究》,《历史研究》,2024年第5期。

2.李心传:《建炎以来系年要录》,上海:上海古籍出版社,2018 年。

3.[元] 脱脱等撰:《宋史》,北京;中华书局,1985年。

4.[清]李铭汉,李于锴编撰:《续通鉴纪事本末》,兰州:甘肃人民出版社,2005年

5.[元] 脱脱等撰:《金史》,北京;中华书局,2019年。

(本文系“国家人文历史”独家稿件,作者:王凯迪。)

烟云_寒沙

因赵构一人大逃亡给中华成语贡献了一笔,从此“搜山检海”进入了中华新词汇[捂脸哭]

大中消息

中国皇帝里面最怕死的是北宋赵光义和徽钦二帝,南宋的赵构