这种苦涩,源于父母的偏心。周小槐的哥哥周大树,从小就是父母眼中的掌上明珠,学习好,懂事听话,仿佛所有美好的词汇都能用在他身上。而周小槐,就像田地里不起眼的小草,总是被忽视。逢年过节,哥哥总能收到父母精心准备的礼物,而他只有微不足道的两颗糖果。童年时期这种不公平的待遇,就像一颗小小的种子,埋在了周小槐的心底,随着时间的推移,逐渐生根发芽。

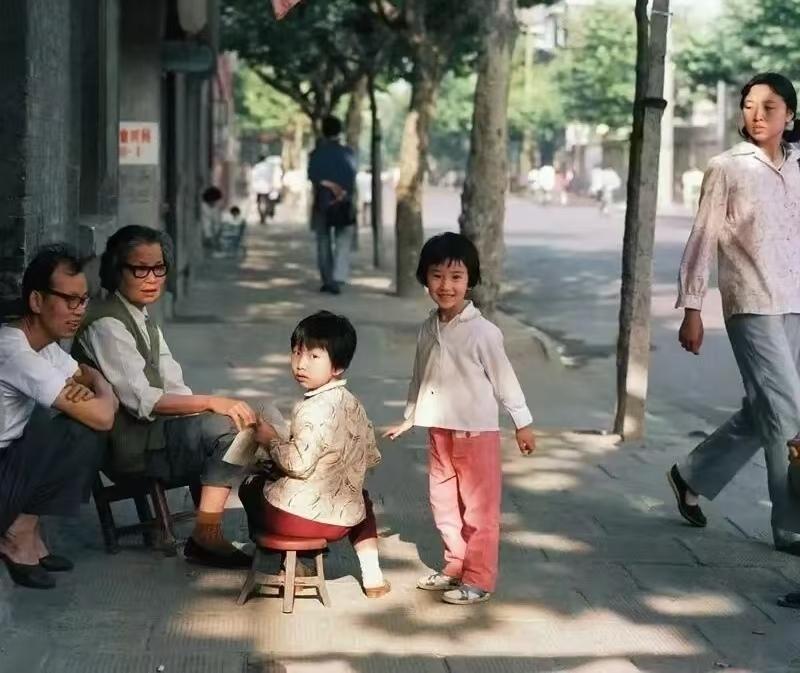

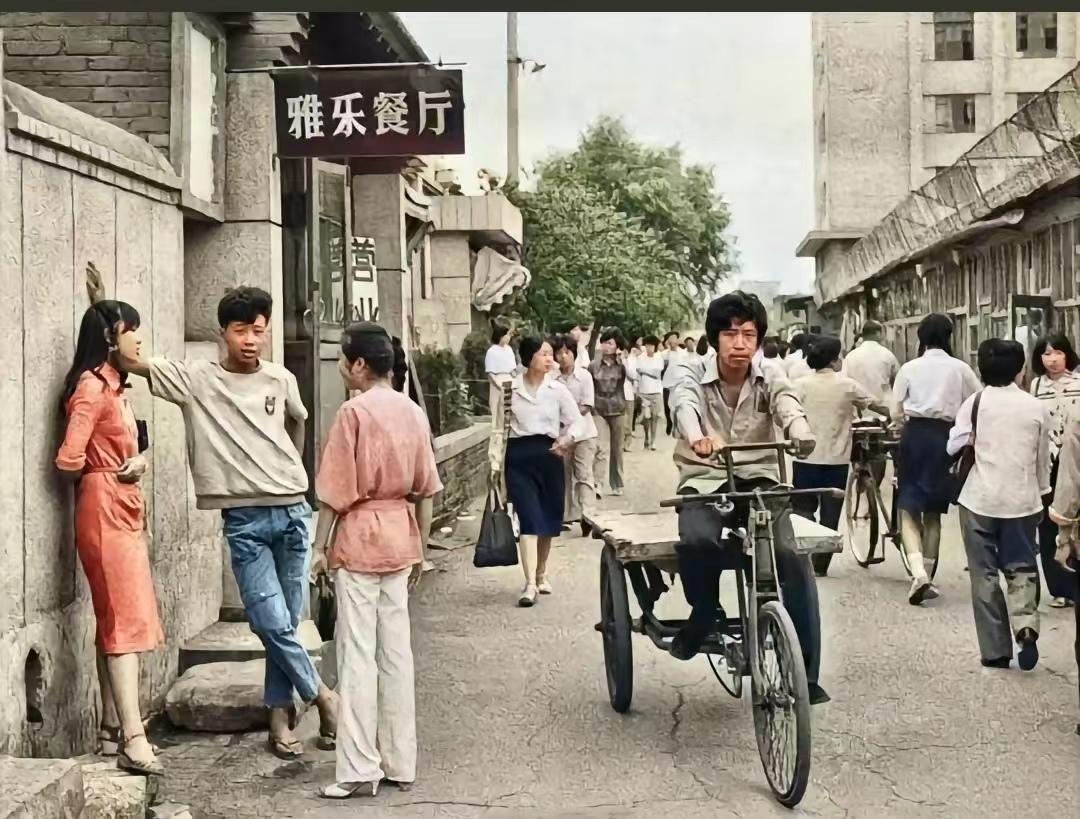

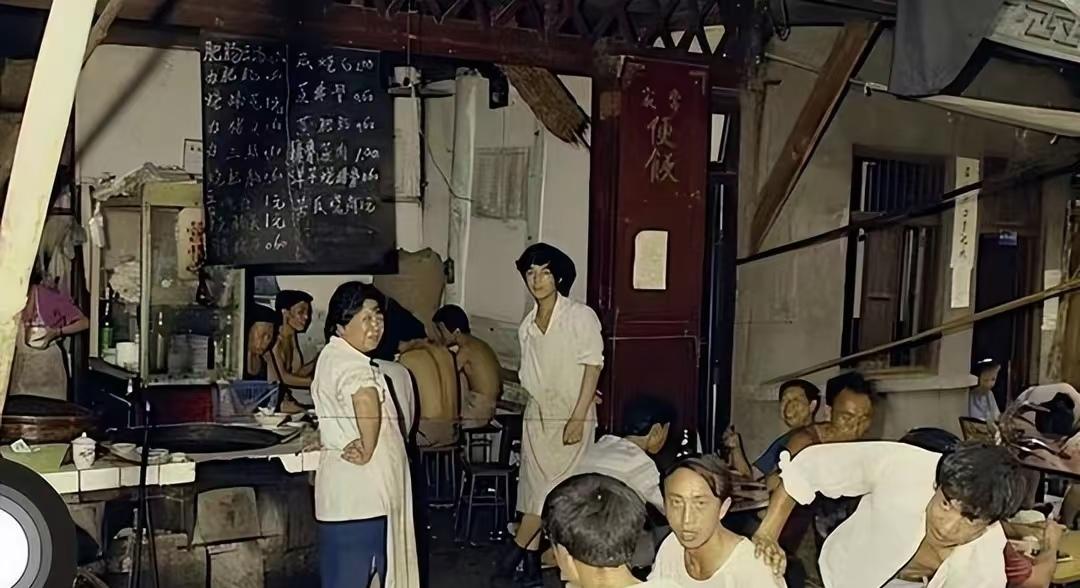

八十年代,周家并不富裕。父母都是普通的国企工人,一家四口挤在四十多平米的小房子里。虽然生活清贫,但日子也算过得踏实。改革开放的春风吹遍了祖国大地,也给周家带来了新的希望。周小槐大学毕业那年,城里搞拆迁,家里的老房子竟然赔了四套新房!这对于一直过着拮据生活的周家来说,无疑是天上掉馅饼。周小槐当时正在单位实习,听到这个消息,欣喜若狂,仿佛看到了未来美好的生活。

命运却跟他开了一个残酷的玩笑。周末回家,他看到的不是父母喜悦的笑脸,而是四套房产证上赫然写着哥哥和嫂子陈美兰的名字。那一刻,他感觉像被一盆冷水浇透,从头凉到脚。父母的解释轻描淡写,说是哥哥家有孩子,压力大,需要房子。而他,一个大小伙子,住单位宿舍就行。听着这些冠冕堂皇的理由,周小槐心里像打翻了五味瓶,酸甜苦辣咸,五味杂陈。他默默接受了这个现实,但心中的疙瘩却怎么也解不开。

几年后,周小槐遇到了他的妻子林小雨,一个温柔善良的姑娘。小雨并不在乎他有没有房子,她看重的是他的人品。两人结婚时,东拼西凑才付了首付,买了一套离市区很远的小两居室。每天早上五点多就要起床,挤一个多小时的公交车去上班,晚上八九点才能到家。生活的艰辛,并没有磨灭他们对生活的热情。

尽管如此,周小槐依然坚持每月给父母5000元的赡养费。要知道,他当时刚升为主管,工资也才8000多,交完房贷,给完父母钱,他和妻子每个月的生活费只剩下2000多块钱。同事都笑他傻,说他父母有四套房子,根本不需要他这么孝顺。他总是笑笑,说这是他应该做的。可是,这些钱最终都流向了哥哥的口袋,父母依然住在哥哥家堆满杂物的狭小房间里,一张简易折叠床就是他们的全部。

屋漏偏逢连夜雨,父亲生病住院了。周小槐去医院探望,发现父亲住的是四人间的普通病房,条件很差。他心疼不已,想给父亲换个单人间,却被母亲拒绝了。母亲说,哥哥看中了一套学区房,正缺首付呢。这时,周小槐无意中听到嫂子打电话,说要买一套江景房,首付90万。他这才恍然大悟,原来这些年他给父母的赡养费,都变成了哥哥嫂子买房的资金!那一刻,他感觉心如刀绞,仿佛被最亲的人背叛了。

他想起小时候,父亲偶尔会带回来一些好吃的,说是省下的工作餐。有一次,父亲发了奖金,带他去百货大楼,给他买了一辆红色的玩具汽车。他高兴得一晚上没睡着,把小汽车放在枕头边。可是第二天早上醒来,小汽车不见了,后来才知道,父亲把车给了考试得了第一名的哥哥。这些 childhood memory,如今想来,更增添了几分心酸。

周小槐和妻子商量后,决定将赡养费从5000元降到500元。这个决定,立刻引来了哥哥和母亲的强烈不满。他们指责他不孝,说他不顾父母的养育之恩。周小槐百口莫辩,他努力解释,但换来的只有更多的误解和责骂。

事情的转机发生在那年的中秋节。一家人按照惯例在哥哥家吃团圆饭。席间,嫂子再次数落周小槐不孝,说他给的赡养费太少。周小槐再也忍不住了,他将这些年的委屈一股脑地说了出来。这时,父亲的老战友张叔叔来了。张叔叔了解情况后,劝父亲说出真相。

原来,哥哥周大树并非父母的亲生儿子,而是他们在七十年代末从福利院领养的孩子。六年后,母亲意外怀孕生下了周小槐。当时正值国企改革,面临下岗潮,父亲为了保住工作,拼命加班,疏于照顾家庭。母亲一人照顾两个孩子,心力交瘁,对周小槐难免有些怨言。而哥哥从小懂事,反而成了父母的安慰。父母对哥哥的偏爱,源于内疚和补偿心理。

真相大白后,哥哥嫂子都沉默了。周小槐也理解了父母的苦衷,多年的怨恨也随之消散。哥哥主动归还了两套房子给父母,一家人终于冰释前嫌。

后来,周小槐和妻子在父母家附近租了一套房子,方便照顾他们。他依然每月给500元赡养费,但会亲自陪父母买东西,带他们去医院检查。哥哥也改变了态度,开始主动关心父母。一家人和和睦睦,共享天伦之乐。

周小槐的妻子怀孕了,父母高兴得合不拢嘴。那年的中秋节,一家人再次团聚,没有了争吵,没有了计较,只有浓浓的亲情。月光洒在每个人的脸上,仿佛洗去了多年的隔阂和 misunderstanding. 周小槐望着窗外皎洁的月亮,心中充满了宁静和幸福。他终于明白,真正的孝顺,不是用金钱来衡量,而是用心去关爱,用行动去表达。就像涓涓细流,滋润着父母的心田。