黄帝被尊祀为“人文初祖”,炎黄子孙一词也成为几乎所有华人的自称。但即便如此,在现有的历史学研究框架内,黄帝仍然只能算作“传说”人物。

这是因为,除了史书当中对黄帝的半神话色彩的记载外,还没有确凿的证据可以将这位传说中的人物具象化。而现有的考古证据也证实,先夏时期的古文字还局限在对单个物件的描述和符号刻画上,尚未连字成句。

这也就意味着,即使是《国语》《史记》这类相对权威的史学著作,对黄帝事迹的种种记载,也并非源自黄帝时代的史官记述,而是后人从模糊的口耳相传记忆里整理和重塑的结果,时间间隔可能长达数千年,难免掺杂不少臆想的成分。

不过,这并不等于黄帝是春秋以后史官凭空捏造出来的共祖人物。由于文字系统的断层,我们已经不大可能从微观的角度完全还原黄帝作为个体所生存的具体年代和地望,但宏观角度的黄帝,却已被考古发现所证实,并和史书记载的脉络框架形成了高度吻合。

我们首先来梳理一下从古至今对黄帝研究的共识。

共识1:黄帝并不是具体的某个人,而是一个族群。炎黄在史书中几乎是同一个时代的人物,其中:炎帝在《帝王世纪》中留下名号的共有八位:“‘炎帝’之号,凡传八世:帝临魁、帝承、帝明、帝直、帝嫠、帝哀、帝榆罔”,史书也都认为炎帝并非单独的某个人,而是每一代首领的共同称谓,有说炎帝有七十世的,也有说十七世的,《史记》则说“炎帝五百三十年”。

黄帝的情况同样如此,史载“黄帝三百年”,至于黄帝时代是否持续了300年,我们不得而知,但这至少说明了黄帝是一个部族首领的共同称谓的基本事实。

共识2:黄帝和炎帝同源,但在时间顺序上黄帝要晚于炎帝,二者应当是先后崛起的两大部族分支,而绝非具有直系血缘的兄弟俩。这一点,早在唐朝时史学家司马贞就有着清醒的认识,“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。少典者,诸侯国号,非人名也”。

炎帝的活动区域,历朝历代以来基本没有争议,均指向姜水,也就是关中西部以岐山、武功为中心的渭水一带,直到西周时,这里都是姜姓部族的主要聚居地。黄帝的地望争议比较大,但一个不争的事实是,黄帝的活动区域不会离炎帝过远,至少应同在黄河流域,如此才能先后与炎帝、蚩尤部族发生历史关联。

共识3:黄帝构建了一个更高等级的部落政权,突破了原本以血缘为纽带的众多小氏族聚落群的割据,从某种意义上讲,黄帝“统一”了北方,其辐射和影响区域囊括了关中的炎帝族和豫北鲁西的蚩尤族。《史记》记载黄帝的版图“东至于海……西至崆峒……南至江……北极荤粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿”。

如果我们把史书记载中这些关于黄帝的宏观的事迹去和考古发现比附,会发现一个与此高度吻合的文化遗存—仰韶文化。

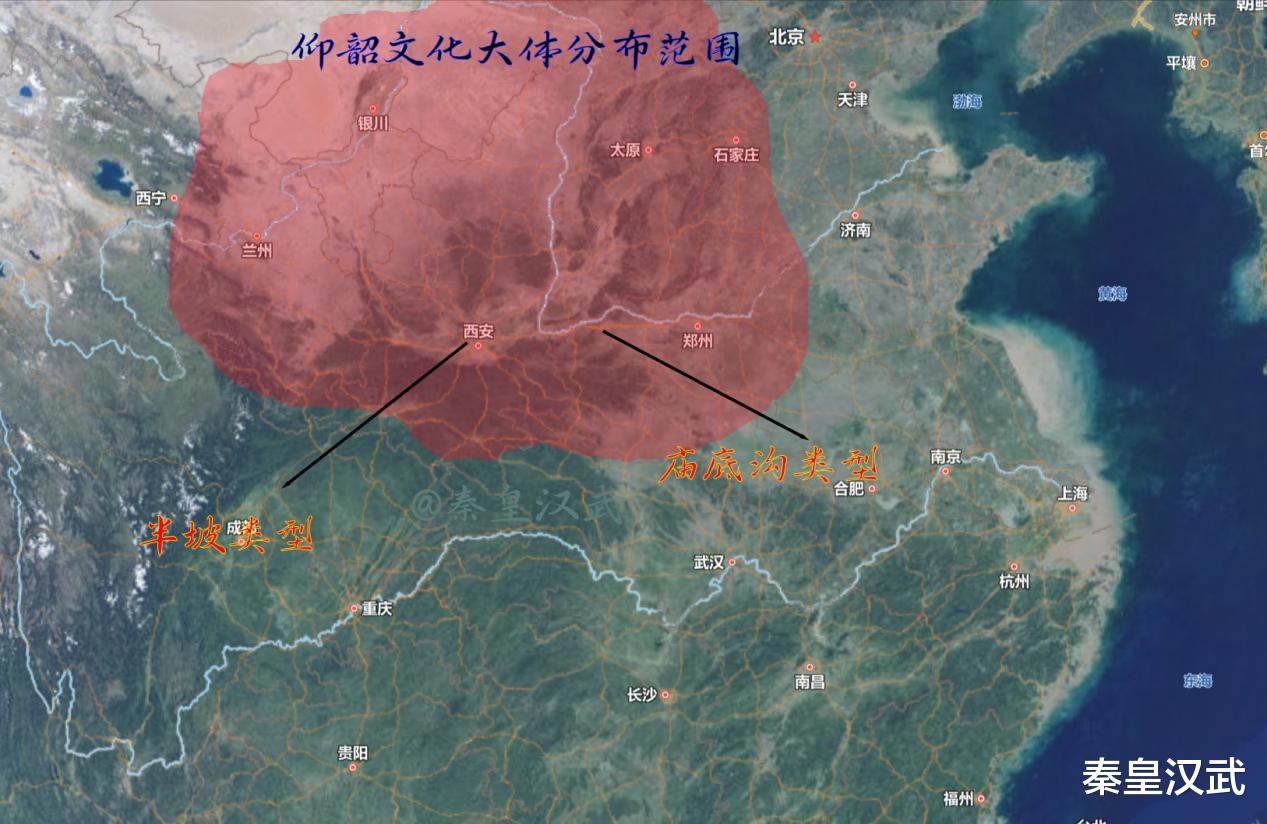

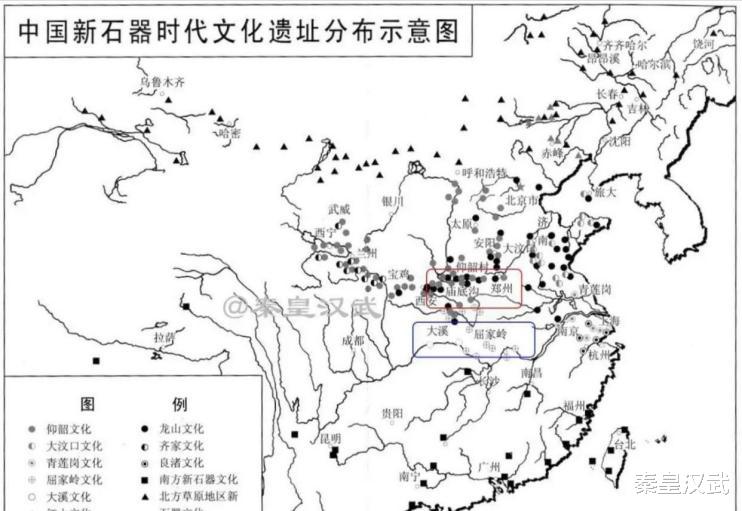

仰韶文化是我国黄河中游地区重要的新石器时代考古学文化,其持续时间大约在公元前5000年至前3000年,分布空间大约130万平方米,被誉为“孕育华夏文明核心基因”。

之所以有此美誉,是因为仰韶文化时期,农业成为经济基础,并出现了大规模的人口增长,判定文明诞生标志的几大要素,诸如稳定的居所(城邑)、等级分化(阶级)、信仰体系(宗教)、公共建筑(高度的社会组织能力)等,都在仰韶文化时期大规模出现。

到仰韶文化中期,也就是距今5000到6000年左右时,陕西渭河上游的宝鸡、扶风、岐山一带出现了仰韶文化半坡类型,以出土绳纹为主要特征,用圆形陶刀作为切割谷穗的农业生产用具。

半坡类型的分布范围与史书记载的炎帝活动地域高度吻合,且出土日用陶器以泥红陶和夹砂红褐陶为主,聚落房址灶坑旁常镶置有用于保存火种的陶罐,诸多特征都与史书记载的炎帝尚红、用火契合。

就在半坡类型几乎主导了仰韶文化主体的时候,以河南安阳为中心的豫中、豫北、冀南一带,出现了一支带有明显半坡因素的地方考古学文化变种:后岗—大司空村类型,典型器物是折唇球腹壶。

后岗—大司空村类型在吸收了毗邻的山东北辛文化以及后来的大汶口文化诸多因素后,影响范围迅速扩大,与半坡文化形成了正面交锋。比如,在靠近陕北的内蒙古准格尔旗鲁家坡遗址就同时出土了半坡文化特征的绳纹翁和后岗文化的折唇球腹壶,按时两支族群势力同时进入了该地。

后岗—大司空村源出半坡,却强于半坡,并最终与半坡分庭抗礼,辐射范围甚至已抵达陕北和河北涿鹿,这一考古学文化现象,颇有点“蚩尤姜姓,炎帝之裔也,蚩尤逐炎帝榆罔而自立”的寓意。

但就在半坡类型和后岗—大司空村类型火热交锋的时候,在以河南三门峡为中心的黄河三角洲一带,同样带有浓郁半坡特征的仰韶文化地方变种:庙底沟类型(也叫西阴文化)强势崛起,时间节点在公元前3500年左右。

庙底沟类型以出土花瓣纹、旋纹为主要特征,居民用长方形陶刀作为切割谷穗的农业生产用具,这和用圆形陶刀的半坡居民有着显著区别。

庙底沟类型一经出现,其姿态甚至比后岗—大司空村类型更为强势,大有“东征西讨”之势。西向,关中的半坡类型被庙底沟文化取代,就连黄河上游的兰州也出现了庙底沟文化遗存的身影;东向,后岗文化从华北平原销声匿迹,就连向来自成一体的山东大汶口文化都出现了庙底沟特有的花瓣纹、旋纹。

可以说,正是在庙底沟类型出现之后,包括传统中原在内的黄河流域的各支仰韶文化地方类型开展了一次波澜壮阔的统一运动,原本同异各半的地方文化变种,都被庙底沟强势主导,比如原本使用圆形陶刀的半坡居民被迫改用长方形,在墓葬用具上,也出现了趋同。

当然,仅凭上述论断,还不能直接将半坡类型与炎帝、后岗类型与蚩尤、庙底沟类型与黄帝画上等号,但如果从宏观角度去和史书记载对比,三种文化类型的存续时间、鼎革兴替顺序以及分布范围,无不同三帝吻合。

其所呈现的,刚好是蚩尤逐炎帝,黄帝杀蚩尤并吞炎帝的历史主体脉络。

结合《国语》记载的周人自述“我姬氏出自天鼋,犹言出自黄帝”,郭沫若等一众古文字专家考证,所谓的“天鼋”即“轩辕”。

所以,黄帝部族的物质遗留是仰韶时代的庙底沟类型,已成为考古学界的一种宏观共识。

然而,就在庙底沟打破古代部族间的血缘壁垒,大有将中国带入一个由不同血缘族群重叠挤压的复合式早期王权政权之时,强势的庙底沟族群(黄帝)族群却突然间土崩瓦解了。

当然,这里所谓的“突然”同样是站在宏观的角度得出的。

和山东大汶口文化渐变为山东龙山文化,山西荆村文化发展为三里桥文化这种“继承制”模式不同,庙底沟类型并未直接演变为龙山文化,而是遭到了肢解和重组。

豫西、晋南这块庙底沟类型统治的核心区被山西芮城西王村类型直接取代,郑洛地区原本以庙底沟类型为主导的王湾一期文化被秦王寨文化取代;渭河上游广大区域成为了马家窑文化的势力范围。

原本已经退出历史舞台的半坡典型农具—圆形陶刀,重新出现在半坡居民的文化遗存中,仅陕西临潼姜寨遗址四期就一次出土了近300件。

在黄帝族龙兴之地河南三门峡铸鼎原西坡遗址,考古工作者发掘出了属于长江流域屈家岭文化的典型器物:簋形器。

种种迹象似乎都在告诉我们,在黄帝族统一天下后,其所创造的考古学文化遗存,并未作为主体遗传因子演变为新的考古学文化,而是遭到了内外诸多势力的联合围攻。

这其中,既有原本已经归附黄帝的炎帝族(半坡类型),也有新崛起的郑州秦王寨族群和北上的三苗族群(屈家岭文化)。

彼时的中国,多元一体化进程出现了曲折和反复,乱葬岗、人殉、祭祀遗存在中原的大量出现,暗示着不同部族间血腥的冲突与对抗,原本渐趋归一的文化族群再次上演了诸侯纷争的戏码。

而黄帝族的直系后裔,活动区域也龟缩到了郑州河洛一带的双槐树和青台一带,但即使是在这块狭小的区域内,双槐树和青台两处遗址也是各自为政、互不统属。

《国语》曾有记载:“凡黄帝之子,二十五宗,其得姓者十四人,为十二姓,姬、酉、祁、己、滕、箴、任、荀、僖、姞、儇、依是也。惟青阳与苍林氏同于黄帝,故皆为姬姓”,黄帝子部族的复杂性,或许正是庙底沟类型从一统再到分崩离析的真实写照。

需要说明的是,庙底沟的瓦解,并不意味着文明的倒退,反而是中华文明在融合过程中必不可少的碰撞与尝试。至于黄帝族的“统一”为何没能延续下去,或许同某一代强势的黄帝族首领意外去世有关,或许是黄帝族内部发生了内讧,抑或者是突然降临的自然灾害(《竹书纪年》记载黄帝之死时说:“一百年,地裂,帝陟”)。

夏雨_陈

神农氏扬名立万之人为姜魁,发现黍子能够在在河水淤积黄土中生长并收获数十倍,从而在黄河流域开启农耕文明,神农尝百草,医治百病,驯化牲畜等都是后世千年无数代后人的功绩。炎帝姜炎乃姜魁之后500年最后一代天下共主。在阪泉(醴泉附近)之战败于姬轩辕后炎帝部落并入黄帝部落。之后炎黄部落联军出武关在南阳与三苗部落蚩尤展开逐鹿大决战,将蚩尤斩首于襄阳。司马迁因反对汉武帝对匈奴用兵,故而在《史记》中书写为涿鹿之战,涿乃阉割之意,因此汉武帝对不怀好意的司马迁施以宫刑以儆效尤,《史记》也不能发表,后由其孙子修编后在民间传播。