《人世间》的小说原著里,涉及到欲望描写的,只有在秉昆面对郑娟的时候。

《人世间》中的鞭辟入里描写的角色,主要集中在与作者同龄的那一代人身上。

对于下一代人,梁晓声其实缺乏兴趣。

这也是一种正常现象。所有的文学,都是某种自传的变形。

包括托尔斯泰的历史小说《战争与和平》,看起来,是一个真实的历史记录,但是小说里的虚构人物安德烈与皮埃尔身上,分别涵容了托尔斯泰本人的一些个性与特征。

托尔斯泰实际上把自己穿越回去,在历史的时空里,演绎了自己想象中的“战争与和平”。

《人世间》里,梁晓声对自己所属的五十年代初的生人,给予了最隆重的重视。

小说里也以浓墨重彩的笔墨,集中地描写了那一代人。

小说里主要的爱情描写,集中在周氏的三兄妹之间。

对秉义的爱情,小说里没有涉及“欲”。

电视剧里,表现秉义与郝冬梅钻进了小树林里,出来的时候,冬梅的衣扣错位,头发上沾满了草叶,可以想象,他们在小树林里干了什么。

其实在《人世间》的小说原著里,秉义与冬梅在一起的时候,并没有“及于乱”,甚至一度时期,秉义觉得冬梅太冷了,一点激情都没有,他们在无人的地方,就是相互拥抱在一起,耳鬓厮磨是存在的,但是绝对没有什么肉体接触。

梁晓声为什么把秉义与冬梅写得如此清心寡欲?

这主要原因,还是秉义与冬梅之间的爱情,是一种虚构的爱情,这种巨大的阶层落差的爱情,在梁晓声的小说里普遍存在。比如,《年轮》中的张萌是区委书记的女儿,高傲无比,男知青只能仰视,可望而不可及。《知青》中的冯晓兰是将军的女儿,剧中男知青赵曙光与她相恋,但赵父不同意,因为赵父是冯晓兰父亲的下属,他不愿意高攀,不愿意突破阶层的落差,一如在《人世间》里,秉义的工人阶级家庭与郝冬梅的高干家庭的巨大落差一样。

梁晓声一次次在他的知青小说中,想象着这种现实中根本不可能存在的阶层破壁的现象,编造出浪漫绝伦的爱情传奇,但是这种爱情关系,犹如仙乐纶音,只可天上闻,哪得人间有。这种爱情太超凡脱俗了,甚至已经丧失了人间的爱情的激情表现,正是基于此的考虑,梁晓声在小说里,把秉义与冬梅的爱情,写的毫无激情。

周蓉与冯化成的爱情,梁晓声也没有涉及欲望的描写。毕竟,周蓉的原型,源自于梁晓声对家族女性的感受,他也很难把自己家族的的姐妹们,幻化成欲望的符码。

只有郑娟,遭受了梁晓声与秉昆的双重的“色欲熏心”目光的围猎。

秉昆初次见到郑娟,第一个感受是性感。

秉昆甚至立刻产生了一种要扑上去、非礼郑娟的想法。

如此写法,可以说是触目惊心,但却非常吻合男人的心理。

秉昆的心理,我们都知道,是梁晓声的。

是梁晓声赋予了秉昆这样的“色眼欲穿”的描写。

为什么秉昆在第一眼见到郑娟的时候,没有产生怜香惜玉之感,却用色眼勃勃的目光,扫向郑娟?

小说里陈述的原因大致有三个:

一个是郑娟在家里,衣衫比较裸露。当时郑娟在家里,正在忙着串糠葫芦,这个气氛比较温馨,“色食”本身是相连的,糖葫芦的红色色彩也促成了一种暧昧的氛围酝酿。

因为在家里,郑娟穿的也比较简单,线条毕现,直接形成了性感的外在声势。

二是郑娟的低微的身份产生的反差冲击力。秉昆本来是带着高人一等的拯救的心态来见郑娟的,有一种居高临下的心态,但是,一旦见到郑娟,人却整个就崩溃的,郑娟在一个自成体系的小环境里,相当的强势,勃发一种强健的生命力。

郑娟是秉昆同事涂志强的妻子,而涂志强在秉昆的心目中是很看不上眼的,没有想到,涂志强竟然能够得到这样一个生机勃勃的女人,秉昆的心态里,很本能地产生了阿Q那样的“别人摸得,我也摸得”的心态。

秉昆的这种心态,并不是第一次出现在梁晓声的小说里。

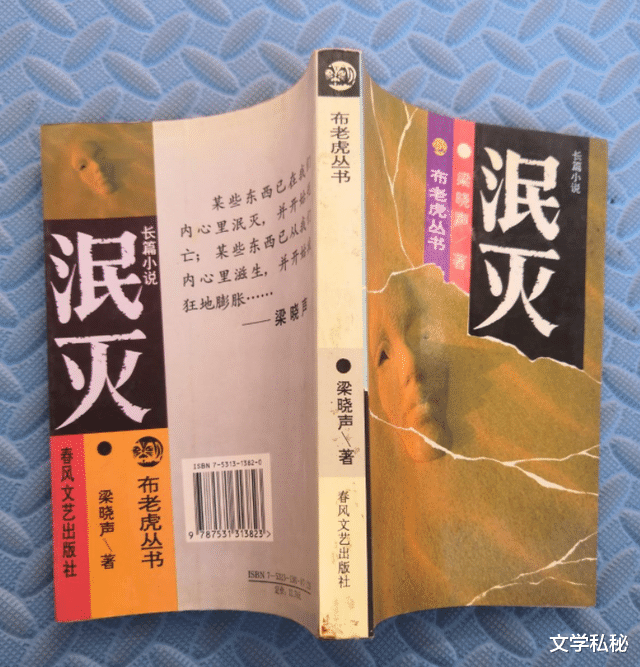

在梁晓声写于1994年的长篇小说《泯灭》中,小说里也写到了与秉昆类似心态的情感反应。

在《泯灭》中,梁晓声直接以自己的本名亮相,描写他与童年的朋友翟子卿的一段碰撞。

翟子卿幼时家庭非常低微,小说里的“我”对他是看不上的,后来与“我”一起下放到兵团,因为家庭困难,吃饭的时候,以臭豆腐填腹,在知青之间,也很被轻视。

但是后来,翟子卿在改革开放的大潮中,却成了暴发户,一跃成了城里的首屈一指的大款。

小说里“我”,见到了翟子卿的妻子,第一个感觉,就是嫉妒顿生。

因为翟子卿的妻子长的太漂亮了,性感十足。过去,“我”是看不起翟子卿的,现在翟子卿摇身一变,成了大款,还拥有这样的漂亮的妻子,“我”的过去的那种高人一等的心态,顿时严重地失落了。

我们注意到,“我”的这种心态,正是《人世间》里的秉昆在见到郑娟时的那一种心态。

《泯灭》中的“我”,与《人世间》秉昆一样,如出一辙地被面前的女人,给刺激得七荤八素,神魂颠倒。

《泯灭》里这样写到“我”在见到朋友妻的时候,内心里的翻江倒海的强烈反应:“每一个男人面对好看的女人时内心里都产生过性方面的联想,这已经是由科学的权威所作出的结论了。”

这种性方面的联想,是第一步,接下来,就顺延着产生秉昆式的色“暴力美学”了。

《泯灭》中这样继续分析男人的面对漂亮女人的本能反应:“你言语上说你‘欣赏’她们的美的时候,你潜意识里嚣乱的是巴不得强暴她们的念头。”

《泯灭》里还引经据典,阐发这种念头,有着广泛的名人共性基础,这里笔者就不引用了。可以从下面的截图里看看是哪一个名人说的:

那么,在男性的这种念头之下,女性是如何的反应?

在《人世间》里,郑娟充分理解秉昆的那种迫不及待的欲望释放动机,给予了他以色授魂与的安慰,这就是女人善解人意的一种天赋与宽厚。

《人世间》里,郑娟洞悉了秉昆的内心,安慰他,主要的说词,就是她也在想他,让秉昆不要自责。她的原话是:“我也老想你……”。

正是郑娟的意密体疏的回应,让秉昆勇气倍增,终于把郑娟揽在怀里。

这种爱情的互相促进的模式,在《泯灭》里也同样呈现出了类似的流程。

《泯灭》小说里的那位“朋友妻”并没有责怪“我”的色胆包天的行为,而是将心比心,安慰他:“在我们两个之间,你不要总把你自己想的,和我多么不一样儿。……我和你是一样的。我也想从你身上获得。”

这样,男女双方通过“都有欲望”的申说,安慰对方释放“欲望罪恶感”,从而获得欲望满足的并驾齐驱与齐心协力。

可以说,《泯灭》里的欲望释放模式,与《人世间》里秉昆与郑娟的情爱接触模式,有着共同的内在架构与心理基础。

这反映出一个作家,都是按照固定的模式,来设置人物的心理与行为的。

比如,莫言的笔下,女性的红衣服,总是引起男性角色的强烈反应。

《白鹿原》的作者陈忠实描写情爱动作,都是如出一辙的“腚下抄底”。

梁晓声的欲望释放流程,也有着他的大同小异的规律。

《人世间》里削减了梁晓声曾经有过的欲望书写阶段对欲望的描写,而回归到对现实生活的主调描摹中,但是,欲望书写年代的梁晓声的欲望模板,仍然会顽强地潜入到他的文本中,从而形成了内核一致的类似情爱描写。

梁晓声在《人世间》里作了某种程度对赤裸裸的欲望的中年时期作品的语调的遮掩,巧妙地求得了一个现实再现与欲望描写的平衡,从而使小说能够被大众广泛地接受,而在小说原著中对蔡晓光与情人及周蓉之间的和平共处,依然可以看到梁晓声欲望描写阶段的遗痕,所以电视剧改编的时候,统统删除干净。

梁晓声曾经被誉为中国的巴尔扎克,对此说,梁晓声并不觉得有多荣光,很有一点嗤之以鼻的不以为然,但是,如果把梁晓声比作中国的毛姆,倒差可比拟。毛姆的作品介于通俗文学与新潮文学之间,文不艰深,好作情感分析,节奏明快,议论每有独到之处,又能触及人性的秘境,这大体是梁晓声的写作风格。梁晓声在《泯灭》里探讨男女人性之间的隐秘冲突,使人联想到毛姆的《月亮和六便士》。

在《人世间》里,梁晓声还残留着毛姆在《月亮和六便士》里类似的对人的隐秘欲望的解析企图,从而构成了秉昆与郑娟爱情关系里的在中国文学里比较少见的用欲望连缀两个人的情爱关系的古怪设置。在一个大文学的范畴里,我们能够看到梁晓声小说里剑走偏锋的描写,有着他从他国文学中吸取现成模板而带来的不适与怪异处。