| 明清家具研习社 |

群贤毕至,少长咸集

作为高度社会化的动物,人无论是在物质上,还是在精神上,都无法彻底脱离群体与社会。除了协作互助,群体之间的个体往往还会在交汇时产生情感乃至灵魂的碰撞与联系,产生意想不到的收获。

对于以修养学识和心性为终极人生目标的中国古代文人来说,与知交好友的集会就是他们生活中不可或缺的重要活动。这种集会往往主题不限,琴棋书画、诗酒茶花、金石文玩......反正都是文人雅士津津乐道的学问,但一律可统称为“雅集”。

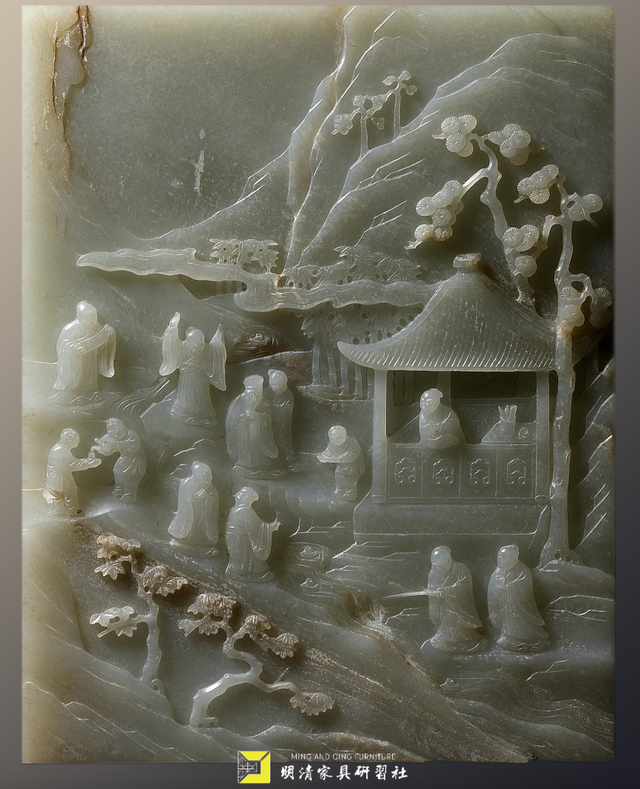

和田玉松下雅集山子摆件 研习社珍藏

清代 竹雕竹林雅集笔筒 研习社藏品

在滚滚而流的历史长河中,无数文人雅士曾在山水宝地或秀美园林中进行过“雅集”,其中一些集会,因为与会者名声鼎盛、有传世图文记述而成为美谈,最终被吸纳成为工艺美术领域的装饰题材。

其中最负盛名的,莫过于兰亭雅集。与很多雅集不同的是,兰亭雅集的由头是一个古老的节日——上巳节,群贤毕至也正是主要为了进行上巳节的传统活动——修禊事,也就是借流水祓除不祥。

在这次集会上,以王羲之为首的魏晋门阀士族重要人物以曲水流觞,饮酒赋诗,最终汇文成集,也正是因为王羲之为这次文集作序,才有了“天下第一行书”的《兰亭集序》,使得兰亭雅集成为文人雅集的极致典范,后人也纷纷效仿。

明 文徵明《兰亭修禊图》(局部) 故宫博物院藏

清 兰亭修禊图玉插屏(局部) 上海博物馆藏

事实上,历史上第一个有记载的规模性文人雅集,是汉末以曹丕、曹植和建安七子为主要成员的邺下雅集。曹丕在《又与吴质书》中回忆当时的盛况:

“昔日游处,行则连舆,止则连席,何曾须臾相失。每至觞酌流行,丝竹并奏,酒酣耳热,仰而赋诗,当此之时,忽然不自知乐也。”

可见美酒、音乐和赋诗,是文人雅集从一开始便少不了的重要元素。从曹丕的文字中,我们似乎还触摸到了一种,与《兰亭集序》共通的,极乐下掩藏不住的怅然,也就更深刻地感受到所谓“所以兴怀,其致一也”。

清代 红木镶黄杨木雕文人雅集插屏 研习社藏品

生产力的发展给了文人精神娱乐更多的选择,后世文人雅集的项目亦不再局限于诗酒音乐的窠臼。

北宋时期,汴京城驸马都尉王诜的府邸花园里,又有了一场名气仅次于兰亭雅集的西园雅集,与会者名单星光熠熠,包括苏轼、黄庭坚、苏辙、米芾、秦观以及日本圆通大师等十六位文人名士,集合了当时文学绘画艺术领域的顶级阵容。

通过李公麟绘制的《西园雅集图》和米芾亲书的《西园雅集图记》,我们可以大致了解到西园雅集成员们的穿着与具体活动,除了欣赏自然风光外,他们“执卷而观书”、“跪而作石观画”、“袖手侧听...摘阮...”、“昂首而题石”、“坐蒲团而说无生论”。

宋 李公麟《西园雅集图》 台北故宫博物院藏

值得一提的是,这里的乐器不再是泛称的丝竹管弦,而是被具体到了“阮”这一种乐器上。阮是“阮咸”的简称,这种乐器四弦有柱,竖抱用手弹奏,据说西晋竹林七贤之一的阮咸尤其擅长弹奏这种乐器,所以就用他的名字命名。

阮音质亮雅,如珠落玉盘,在宋代更是从制作、弹奏到曲谱,都有长足发展。宋太宗就是一位著名的阮咸发烧友,文人雅士也以之为雅乐,宋词与文人画中不仅常能看到“阮”的身影,它往往还以主角身份出现。

(传)南宋 李嵩《听阮图》 台北故宫博物院藏

清 刘彦冲《听阮图》 故宫博物院藏

西园雅集与兰亭雅集一样,不仅被完整记录下来,还成为了后世文人、画家、画工不断重复模仿和重新诠释的艺术题材。据某位学者总结,历代著录的《西园雅集图》画作就有47幅,从宋至今,“西园雅集”的题材一直在文艺界焕发活力。

不同时代画家所绘的《西园雅集图》,也代表着他们对这一时代下“文人风雅”的深刻理解。

譬如在马园笔下,画面被极具浓缩成了众人围着画桌观看李公麟绘画这一幕,氛围热闹,与李公麟版疏朗闲逸的格调截然不同。而在另外一位画家笔下,书、画、说禅、听阮、博古、观景等不同活动场景则是以一种更为隐秘又紧密的位置关系错落排开。

宋 马远 西园雅集图(局部) 美国纳尔逊·艾金斯美术馆藏

(传)元 赵孟頫 西园雅集图 台北故宫博物院藏

与兰亭雅集相比,西园雅集题材的图画中“博古”这一活动的出现更值得我们关注。明代仇英还曾以苏轼与米芾等好友在竹院雅集为背景,专门画了一幅雅集玩古图。

在这幅竹院品古图中,以青铜鼎彝礼器为代表的众多古玩牢牢占据了画面的核心位置,可见主角们深谙文房清玩之道,亦能得其中真趣。而在画面右上角,还有一位小童似乎正在布置棋桌,以棋为友,也是文人雅集的活动之一。

明 仇英《人物故事图册》之《竹院品古图》 故宫博物院藏

这样类似的背景布设同样出现于明代《杏园雅集图》中,但与前述雅集区别较大的一点是,杏园雅集的主角团在身份上都是英宗时期的高官,更接近于士大夫而非文人雅士。从画面内容来看,杏园雅集的活动主要是品评书画和交流,放大了人的存在感。

明 谢环《杏园雅集图》 大都会艺术博物馆藏

茶水在上述的许多雅集中,仅是微不足道的饮料,但在江南六府地区品茗成风的明代文人眼中,茶亦可成为一次集会的主题,除了谈论文辞、绘画、清玩外,还研究茶种、取水、煮法、茶器等茶事。

一些人在家中设置“品茗精舍”,比如陆树声的茶寮:“中设茶灶,凡瓢汲婴注濯拂之具咸庀。择一人稍通茗事者主之,一人佐茶汲。客至,则茶烟隐隐起竹外。其禅客过从予者,每与余相对,结跏跌坐,啜茗汁,举无生活。”

一些人则群集于山水之间,在清风、白云、流水等营造出的超然意境中,感受茶香与茶味的真醇,抵达灵魂与精神的极乐之境。

明 文徵明 《惠山茶会图卷》 上海博物馆藏

无论为何雅集,皆是从心而集。

- END -