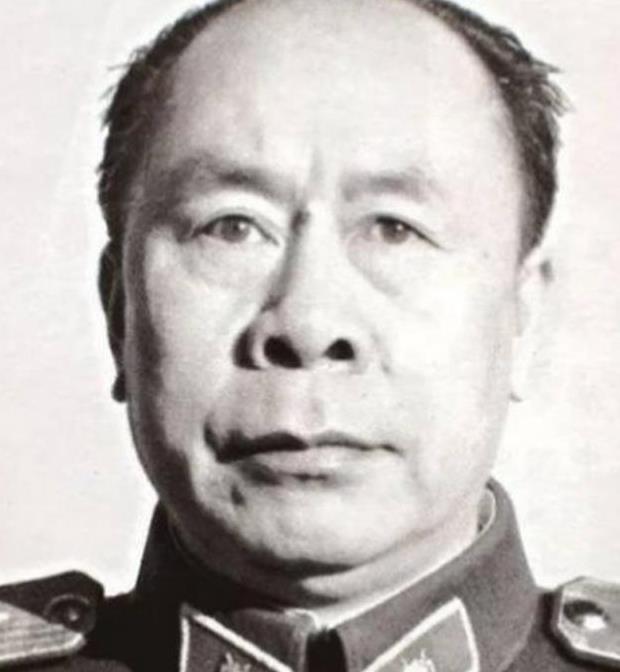

在授衔评定的过程中,陈奇涵秉持着一贯的谦逊低调作风,认为给自己定为中将就足够了。他觉得有许多同志在战场上出生入死,战功赫赫,授衔应该优先考虑他们。

当毛主席得知陈奇涵给自己定为中将时,十分严肃地找到陈奇涵,说:

“陈奇涵同志啊,你这是怎么回事?怎么能给自己定个中将呢?你这是没把我放在眼里啊,还是没把组织的评价放在眼里?”

为什么毛主席会生气?陈奇涵最后被授予了什么军衔呢?

弃笔从戎,奔赴革命

陈奇涵出生于1897年,他的父母都是朴实憨厚的农民,每日在田间辛勤劳作,只为撑起这个家。陈奇涵凭借着对知识的渴望,进入了当地的北汇小学学习。待到毕业后,他看着国家内忧外患,百姓困苦,心中燃起改变的火焰。

他和几个志同道合的同学聚在一处,讨论着救国之策:“如今这世道,我们总得做点什么,不能眼睁睁看着国家衰败下去。”同学叹了口气,说:“可我们能做什么呢?空有一腔热血。”

陈奇涵却不灰心,他说:“我想过了,教育能启民智,我们可以教育救国!”大家听后,纷纷点头。得到肯定后,他四处奔走拜访曾经的同学和老师:

“各位,如今国家危难,我想在家乡办个小学,免费教工农子弟读书,让他们有知识、有能力改变自己的命运,拯救国家。可我一人势单力薄,希望大家能帮我一把。”

在众人的支持下,忧道小学终于开办起来。在那个动荡不安的年代,村里时常传来远处的枪炮声,村里的青壮年被抓壮丁,百姓们苦不堪言。陈奇涵望着破败的村庄,心中满是无奈与愤懑,他意识到仅靠教书无法从根本上改变这乱世局面。

一天夜里,他坐在昏暗的油灯下,看着手中的书本,却一个字也看不进去。随后,他起身将几床被子打包背在肩上,踏上了南下韶关的路。进入讲武堂后,陈奇涵刻苦学习军事知识,然而还没等他毕业,战火就汹涌燃起,他便加入赣军,辗转于各地战场。

后来陈奇涵来到广州,在一次进步青年的聚会上,他结识了毛主席、周恩来等共产党人。席间,毛主席慷慨激昂地谈论着革命理想与救国之道,陈奇涵听得入神,内心被深深触动。

1926年,陈奇涵的朋友劝他:“奇涵,国民党现在势力大,跟着他们,以后前途无量啊。”陈奇涵却猛地站起身:“不,我心意已决,宁可当普通的共产党员,也绝不当国民党的官!”

说罢,他回到住处,对身边的同志说:“从今天起,我们要走为工农谋幸福的路。”随后,他带领一批志同道合的人返回江西,开启了工农革命运动的征程。

毛主席称赞陈奇涵:你是赣南农民运动的一面旗帜

1929年,红四军正从井冈山艰难地向赣南转移。陈奇涵带着大家迅速行动起来,在各个村庄宣传动员。很快,一场轰轰烈烈的暴动在赣南大地展开。与此同时,筹集钱粮和安置伤员的工作也紧张进行着。

陈奇涵亲自走村串户,很快就筹集了不少物资。不久后,彭老总的红五军也转战到了兴国。陈奇涵又忙开了,他对当地的干部们说:

“红五军一路征战,非常辛苦,我们要让他们在这里好好休整。大家多想想办法,发动群众,筹集足够的粮食和武器。”

就这样,在陈奇涵的努力下,终于为红五军筹集到了足够的粮食和武器让部队得到了很好地休整。后来,在“九大”召开时,毛主席称赞道:

“陈奇涵同志,你在赣南的工作做得非常出色啊!你就是赣南农民运动的一面旗帜,为革命事业做出了巨大贡献!”

陈奇涵谦逊地说:“主席,我做得还不够,都是在党的领导下,依靠群众的力量啊。”

1934年10月,红军踏上了长征之路。陈奇涵作为红一方面军教导师作战科长,坚定地走在队伍之中。当队伍来到茫茫草地时,环境愈发恶劣,脚下是泥泞不堪的沼泽,四周是望不到边的荒草。

陈奇涵本就患有严重的关节病,在这艰难的行军中,他的膝盖肿得像馒头一样,每走一步都钻心地疼,但他依旧咬牙坚持,紧跟队伍。好不容易到达班佑,陈奇涵却因身体的极度疲惫和恶劣环境的影响,发起了高烧,整个人烧得迷迷糊糊,神志都有些不清了。

医生检查后,发现陈奇涵肚子里有蛔虫,是吃了不干净的野草导致的。经过一番努力,医生竟然从他肚子里打出了一团裹着12条蛔虫的野草。过了一会儿,陈奇涵稍微清醒了一些,有气无力地对身边的战友说:“没事,我能行,休息一下就好了。”

这时,朱德来看望陈奇涵,看到他虚弱却又坚强的样子,笑道:“陈奇涵你这人有股子顽强劲!都这样了还硬撑着,好好养伤,等好了咱们继续前进!”陈奇涵点点头,说:“我一定尽快好起来,不拖队伍后腿。”

抗日战争爆发后,陈奇涵冒着生命危险,挑起了更为重要的重担——保卫延安东北大门。在他的不懈努力下,军民之间的联系日益紧密。百姓们纷纷响应号召,踊跃参与到抗日救亡的行动中来。

陈奇涵给自己定为中,毛主席大怒:没把我放在眼里

新中国刚成立之时,军队法制建设尚不完善,陈奇涵主动请缨,担任军事法庭庭长。完成使命后,他并未贪恋高位,而是主动请求退居二线,全身心投入军事历史研究。

1954年,陈奇涵踏上了阔别多年的故乡土地。他没有提前告知任何人,就这么悄然回到了阔别多年的故乡。当他的身影出现在村口,乡亲们又惊又喜,纷纷围拢过来。

有人提议:“得好好摆个宴席,再放些鞭炮,欢迎陈奇涵回来!”陈奇涵连忙摆手,神情变得严肃起来:

“乡亲们,可千万使不得。咱们共产党的官,不管当得多大,都是为人民服务的,不能搞这些铺张浪费的排场。我回来就是想看看大家,和大家叙叙旧。”

在接下来的日子里,陈奇涵走家串户,和乡亲们唠家常,了解他们的生活状况,尽力为大家解决困难。

1955年,新中国的第一场大规模授衔仪式,即将在万众瞩目中盛大举行。相关工作人员带着一份表格来到陈奇涵家:“这次授衔意义重大,这是授衔的表格,您自己填个军衔吧。”

片刻后,陈奇涵一笔一划地写下“中将”两个字。此时,站在一旁的工作人员忍不住说道:“您资历深厚,为革命出生入死,立下赫赫战功,您确定填中将吗?”

陈奇涵听后笑了笑说道:

“我参加革命从来不是为了个人的名利和军衔,这些年,多少战友为了革命事业牺牲在战场上,他们才是最伟大的英雄。和他们相比,我做的这些微不足道,能得到组织的认可已经是莫大的荣幸,中将对我来说足够了。”

当毛主席得知陈奇涵给自己定为中将后十分生气,便把他叫到了办公室:“陈奇涵同志,你这是干什么?把自己定为中将,是没把我放在眼里?”陈奇涵连忙解释说:“主席,我不是这个意思。我只是觉得还有很多同志比我更有资格获得更高的军衔,我不能跟他们争。”

毛主席站起身来说道:

“你对革命的贡献大家都看在眼里,从赣南的农民运动到跟着红军南征北战,你哪一步不是走得踏踏实实,为革命做了多少事啊!授衔是要综合考量的。”

在军委的商讨下,最终还是授予陈奇涵上将军衔。授衔仪式之后,他并未因荣誉加身而有丝毫懈怠,依旧以满腔热忱,全身心投入到为人民服务的伟大事业中。

1981年,这位将一生都奉献给革命事业的志士,在北京悄然病逝。他的离去让无数人悲痛不已,但他留下的精神财富却永远熠熠生辉。