本文约1400字。

苏轼在《祭柳子玉文》中评价道:“元轻白俗,郊寒岛瘦”。

八个字点出了唐朝元稹、白居易、孟郊、贾岛四大诗人的特点。

其中,贾岛的评语是“瘦”。何为“瘦”?

贾岛被称为“诗奴”,追求重词句锤炼。

与天才的诗人,李白、杜甫、王维等人相比,贾岛显然不是天才,也没有天才诗人的博大意境和胸怀。他擅长的更是诗中的“技”,推敲字句,而意境也基本都是荒凉枯寂之境。

所以,贾岛被一般认为只是在用字方面下功夫,其实他的“推敲”不仅着眼于锤字炼句,在谋篇构思方面也是同样煞费苦心的。

这首《寻隐者不遇》就是一个例证。

寻隐者不遇

松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

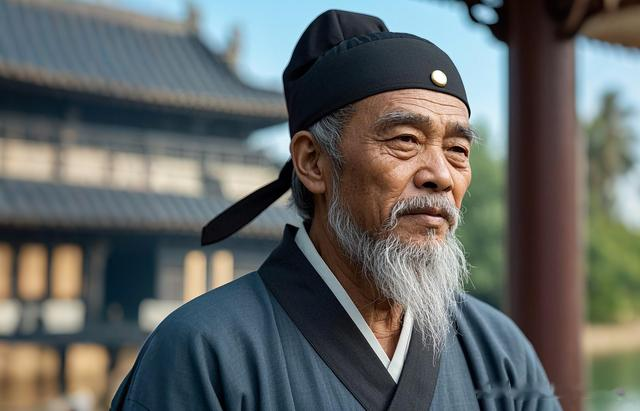

图1 松下问童子

一、二十个字,三次反转徐增在《而庵说唐诗》评价道:“夫寻隐者不遇,则不遇而已矣,却把一童子来作波折,妙极!有心寻隐者,何意遇童子,而此童子又恰是所寻隐者之弟子,则隐者可以遇矣。

问之,‘言师采药去’,则又可以遇矣……曰‘只在此山中’,‘此山中’见甚近,‘只在’见不往别处,则又可以遇矣。岛方喜形于色,童子却又云:‘是便是,但此山中云深,卒不知其所在,却往何处去寻?’是隐者终不可遇矣。此诗一遇一不遇,可遇而终不遇,作多少层折!今人每每趁笔直下。古人有云:‘笔扫千军,词流三峡’,误尽后贤,此唐已后所以无诗也。”

徐增的这番评语道出了这首诗的玄机。即二十个字,三次反转。

这首诗写的是贾岛到山中寻访一位隐者,但机缘不巧,未能遇到隐者后有感而作(隐者可能是贾岛的好友长孙霞)。

全诗字数虽少,但是隐含的内容极丰富,其奥秘在于独出心裁地运用了问答体。而且不仅仅是一问一答,而是三问三答,寓问于答。

第一句“松下问童子”,是诗人在“松下”问“童子”,从第二句可知,应该是问问隐者在不在。

第二句“言师采药去”,是“童子”的回答诗人,说隐者不在,采药去了。

第三句“只在此山中”,是童子的又一句答句,推论应该是诗人又问童子,隐者去哪里采药?

第四句“云深不知处”,是童子补充回答诗人,山太大了,童子也不知道隐者究竟在哪里采药。

一般来说,三问三答,应该六句。但是诗人采用了以答句包问句的手法,精简为二十字。

诗人的这种“推敲”就不在一字一句间了。

第一次反转,“松下问童子”时,心情轻快,满怀希望。却听到“言师采药去”,隐者不在家,希望变为失望;

第二次反转,“只在此山中”,在失望中又萌生了一线希望;

第三次反转,“云深不知处”,云海茫茫,无处找寻,那就又无可奈何了。

图2 云深不知处

二、纯白描手法,兴尽而归,无迹可寻如果只是反转和“推敲”,远远不足以说明这首诗的妙处。

这首诗不是言事诗,而是抒情诗。

不管是叙事还是隐藏在字里行间的抒情,都是极为简单的白描。妙处在于只用几句问答,就道出了诗人高山仰止,心情起伏,以及最后虽然惆怅却又深感超凡脱俗的复杂心情。

高山,青松,白云,童子,处处显露出世外仙风,未见隐者,先见隐者所处氛围。

最后,虽然没见到隐者,但是白云茫茫,松柏苍翠,缥缈天外,这是如此让人遐想的所在,诗人终于远离世俗,仿佛找寻到了那无处可寻的梦想。

所以,虽然不遇,但是已经兴尽。

诗人的梦想隐于字里行间,无迹可寻。

唐汝询在《唐诗解》评价道:“设为童子之言,以状山居之幽。”

吴烶在《唐诗选胜直解》评价道:“设为童子之言,以答寻问之意,不必实有此事。不露题字,而意已见。”

王文濡在《唐诗评注读本》评价道:“此诗一问一答,四句开合变化,令人莫测。”

图3 贾岛